Насчет Генри Джеймса. Он может, как утверждает Эзра Паунд, не произвести вообще никакого впечатления, если начать с его худших вещей. Зато если прочел все самое лучшее и понял, как развивалось его литературное дарование, почти все, что он написал, становится интересным. Почти все его длинные романы быстро устаревают, а вот вещи покороче более удачны. Обязательно прочти том, куда вошли «Что знала Мейзи», «В кафе» и «Ученик». Эти повести — мои любимые.

Аллен Тейт в восторге от твоего романа. Очень хочу прочесть его в корректуре. Но зачем, скажи на милость, было подписывать с ними контракт, в котором не оговаривается аванс на твою следующую книгу? Этого никогда нельзя делать.

Всегда твой

ЭУ

__________________________

25 января 1947

Дорогой Кролик,

nakonetz-to посылаю тебе свой роман. «Авторский экземпляр» уже отправлен в типографию. Из него я перенес только основную правку. Поэтому пусть тебя не смущают отсутствие запятых перед придаточными предложениями и прочие мелочи. Если же тебе попадутся вещи и в самом деле вопиющие, пожалуйста, prishcholkni ikh. Хотя первые главы ты уже видел, начни, если можно, читать сначала: кое-что я изменил к лучшему и, кстати, поместил в текст великолепную луну. Нечего и говорить, что твое мнение о «Незаконнорожденных»… no, vprochem, ty vsio znaesh sam. Надеюсь, что вскоре мы с тобой полностью перейдем на русский язык.

Твоя очередная попытка покопаться в моем прошлом очень забавна, особенно потому, что мое прошлое ты воссоздаешь примерно так же, как я воссоздаю прошлое Себастьяна. Человек по имени К. был — и, вероятно, остался — типичным русским фашистом старой школы, chernosotentzem i durakom. Моим соседом по комнате К. был, слава богу, всего один семестр, ибо в конце учебного года он провалил экзамены за первый курс и вынужден был Кембридж покинуть. Себя он считал человеком необычайно начитанным, но в действительности прочел в своей жизни лишь две книги: «Sionskie Protokoly» и «L'homme qui assassina»[127] Фаррера.{155} В дальнейшем к этому списку прибавился еще «Остров Сан-Мишель». Мы делили с ним довольно убогую гостиную, и он, бывало, швырялся в меня вещами или, когда я пытался читать, гасил огонь в камине. Его экзаменационная работа была посвящена демократии и начиналась со слов, мгновенно решивших его судьбу. Первое предложение было: «Демократия — латинское слово». Ко всему прочему, это был совершенно непереносимый сноб, при этом женщины считали его остроумным и весьма привлекательным. Не говори об этом Нине Чавчавадзе, она уверена, что мы с ним были закадычными друзьями. Мы и в самом деле часто играли в теннис, и в начале 20-х я чуть было не женился на его кузине — но и только.

Хочу задать тебе вопрос в связи с рецензиями для «Нью-Йоркеpa». Вопрос это деликатный, ибо меньше всего мне бы хотелось заступать на твою территорию. Если ты опять все возьмешь в свои руки, это будет, конечно же, превосходно. Но если между уилсоновскими текстами и впредь останутся просветы, не мог бы я их заполнить своими рецензиями, как по-твоему? Ты бы не мог nashchupat' pochvu в «Нью-Йоркере», или же мне самому написать об этом миссис Уайт? Ответь мне со всей откровенностью, что ты думаешь об этой моей довольно вздорной идее — должен же я что-то предпринять для улучшения своего финансового положения! Осенью я отказываюсь от кураторства в Музее — уж очень мешает он моей литературной работе. С Вериной помощью я переписал около тридцати лекций по русской литературе и дважды в неделю читаю их в Уэллсли. Я рассчитывал, что теперь, когда Кросс умер, у меня появится шанс попасть на отделение славистики в Гарвард. Но, по всей вероятности, я не тот человек, который им нужен. Ничего не вышло и из затеи устроиться на русское радио. Добрый старый Ника получил место, которое было обещано мне…

Что ж, теперь самое время сесть поудобнее и приступить к чтению «Под знаком незаконнорожденных». Мы оба очень бы хотели вас видеть, но, к сожалению, сейчас покинуть Кембридж не можем. Не исключено, что окажусь в Нью-Йорке весной.

Над чем ты сейчас работаешь? Я прочел (а верней, перечел) «Что знала Мейзи». Чудовищно. Возможно, есть какой-то другой Генри Джеймс, и я постоянно берусь не за того, кого надо?

В.

__________________________

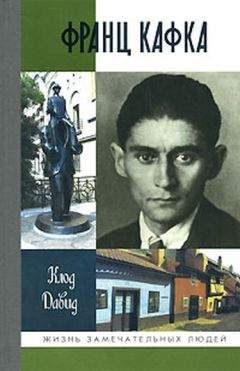

Шарж Дэвида Левина

Уэллфлит, Масс.

30 января 1947

Дорогой Владимир,

роман «Под знаком незаконнорожденных» меня несколько разочаровал. Сомнения возникли у меня, еще когда я читал первые главы, которые ты мне показывал, и я выскажу тебе свое мнение, каким бы несправедливым оно тебе ни казалось. Есть на этот счет и другая точка зрения: я знаю, например, что Аллену Тейту твой роман понравился необычайно; он говорил мне, что считает его великой книгой. На мой же взгляд, хотя в романе есть что похвалить: превосходный слог, тонкая ирония, — к твоим лучшим вещам его отнести нельзя. Прежде всего, мне кажется, у него тот же недостаток, что и у твоей пьесы про диктатора. Политика, социальные преобразования — это не твои темы, они тебе не даются по той простой причине, что тебя все эти вопросы совершенно не интересуют, ты никогда не брал на себя труд понять их. Для тебя такой диктатор, как Жаба, — это попросту вульгарное и гнусное существо, которое угрожает серьезным и значительным людям вроде Круга. Ты совершенно себе не представляешь, почему и каким образом Жабе удалось взять власть и что такое его революция. В результате — написанная тобой картина оказывается довольно невнятной. Только не говори мне, что истинный художник не должен иметь с политикой ничего общего. Художник может не принимать политику всерьез, но если уж он обращается к подобным темам, то обязан знать, что они собой представляют. Никто так не сосредоточен на чистом искусстве, так не погружен в него, как Уолтер Пейтер,{156} чью книгу «Гастон де Лятур» я сейчас дочитываю. Но я со всей ответственностью заявляю, что он гораздо глубже проник в суть непримиримой борьбы между католиками и протестантами в XVI веке, чем ты — в конфликты века XX.

Мне также кажется, что тебе не слишком удалась вымышленная страна. Твоя сила — в наблюдательности, умении запечатлеть реально происходящее; объединив же германское и славянское, ты создал нечто, от реальности очень далекое — тем более когда сопоставляешь придуманную тобой страну с жуткой современной реальностью. В сравнении с нацистской Германией и сталинской Россией испытания твоего несчастного профессора выглядят отталкивающим бурлеском. Уже в первых главах Круг не показался мне слишком убедительным, я остался равнодушен к судьбе его жены и сына. Но я-то надеялся, что ты в конечном счете вывернешь его наизнанку, все переиначишь и покажешь, что наши представления о несправедливости и трагедии носят характер чисто субъективный — что-нибудь в этом роде. (Жаль, что ты отказался от мысли столкнуть лицом к лицу героя и его создателя.) В результате же у тебя получилось сатирическое описание событий, столь ужасных, что сатира к ним не применима, — ведь для того, чтобы что-то высмеять, нужно изобразить предмет хуже, чем он есть на самом деле.