Воображаемый и все-таки совершенно реальный, он теперь был полон для меня присутствием Михаила Булгакова, звуком его шагов, ушедшей и все-таки сохранившейся жизнью его друзей, смехом прекрасных юных женщин, в которых он был влюблен, вечным бытием его героев. И уже не приводили в отчаяние красный и черный цвета университета: это был его университет.

Теперь, проходя вдоль здания с колоннами, я останавливалась, подымала голову, искала глазами окна актового зала: здесь в 1905 году громоздились студенческие головы; забаррикадировавшись и распахнув окна, студенты дерзко пели — на улицу — революционные песни… Смотрела на вход, представляла себе, как в том же 1905-м здесь толпились гимназисты находившейся неподалеку Первой мужской гимназии. Размышляла, был ли в этой толпе — был, конечно, не зря же был лишен в том учебном году оценки по поведению — ученик пятого класса, четырнадцатилетний Булгаков Михаил… И видела совершенно явственно — уже год 1913-й или 1914-й — как проходит в тяжелые парадные двери стремительной легкой походкой, чуть приподымая на ходу левое плечо, студент Михаил Булгаков… Останавливались прохожие, пытаясь понять, что я там рассматриваю. Собиралась небольшая толпа…

Внутрь не входила: оттуда по-прежнему тянуло могильным склепом. Может быть, здание, разрушенное и восстановленное после войны, так и осталось сыроватым…

Письмо издательства «при Киевском университете» было потрясением. Оно казалось знаком судьбы. В голове отчаянным берлиозовым «Неужели?..» вертелась фраза Воланда: «Сами предложат и сами всё дадут»… Жизнь — невероятный драматург — строила кольцевое завершение сюжета.

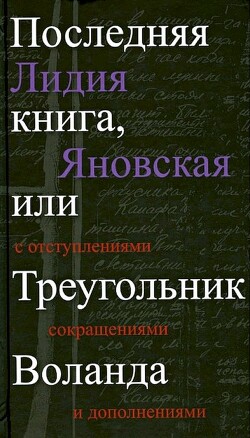

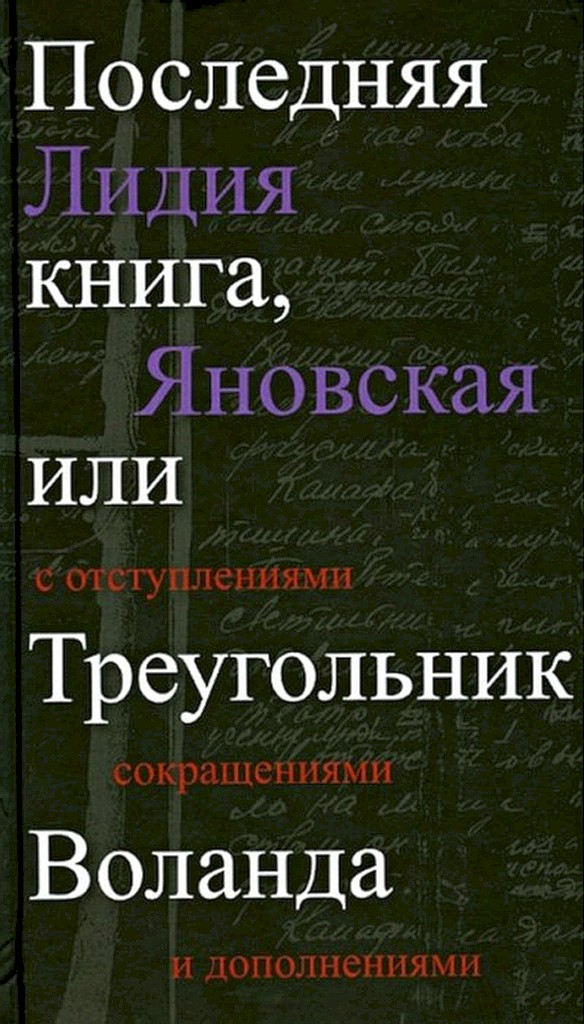

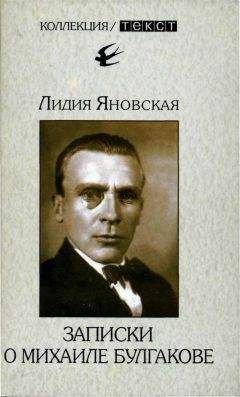

В течение года я написала эту небольшую книжку об истории и тайнах романа «Мастер и Маргарита». Небольшую — поскольку издательство спешило выпустить ее в самый короткий срок, к булгаковскому юбилею в мае 1991 года.

К булгаковскому юбилею книжка не вышла. И вообще в 1991 году не вышла. Она была издана в самом конце 1992 года, о чем я узнала в середине 1993-го, уже после того, как в моей жизни многое самым неожиданным образом переменилось, и я оказалась в эмиграции, и вместе с полным освобождением от надежного и прочного быта пришло короткое ощущение свободы горла. Жизнь — парадоксальный драматург. У нее, как у Михаила Булгакова, неевклидова геометрия.

А тогда приближался май, и я не помышляла об эмиграции. В мире назревали булгаковские торжества, моему герою исполнялось сто лет, и почта приносила пригласительные письма. Например, из английского города Ноттингема.

Ноттингемцы, земляки Робин Гуда, любезно спрашивали, в каком профсоюзе я состою, дабы через этот профсоюз направить мне официальное приглашение, дабы профсоюз в свою очередь получил бы лестную возможность оплатить мне поездку в Англию, а расходы по прокорму меня в Англии, помня о бедности российских литераторов, гостеприимные ноттингемцы возьмут на себя.

Не поехала я на родину славного Робин Гуда. И не потому, что, к удивлению английских коллег, не была членом профсоюза и, в отличие от официальных булгаковедов, за все свои поездки платила сама. Просто свои проблемы лучше решать дома.

Я поехала в Москву и в Киев.

Главное — в Киев. С тем же, уже испытанным однажды чувством кольцующихся сюжетов судьбы. На этот раз на приглашении, полученном мною, значилось не «издательство при…», а просто и ясно: Киевский университет. Меня приглашала кафедра русской литературы.

Но сначала все-таки была Москва.

Впервые в жизни я попала в знаменитый Колонный зал. Как всегда, билетерша, скользнув взглядом, почтительно пропустила моего мужа, а потом долго и придирчиво рассматривала мой билет, переводя взгляд с билета на меня и обратно. Сверкающий зал был полон нарядной, самоуверенной публики, и мы, наверно, не нашли бы места, если бы не близкие Елены Сергеевны Булгаковой, выловившие нас, несколько растерянных, в толпе и поместившие рядом с собою, в ложе. И опять билетерша, уже другая, несколько раз озабоченно заглядывала в ложу, подозрительно посматривая на меня. Удивительно, как безошибочно они определяли во мне неприобщенную, «чужую».

Над парадной сценой висел огромный булгаковский портрет, ужасно непохоже перерисованный с известной фотокарточки. В президиуме, в ослепительном блеске бесчисленных люстр, — лица, которые до того я могла увидеть только по телевизору. Горбачева, правда, не было. Его заменяла очаровательная супруга. Зато самолично — спикер парламента Анатолий Лукьянов. Министр культуры, красавец Николай Губенко. Выдающиеся советские писатели и руководители Союза писателей… («Холод, дождь и ветер сведут меня в могилу. Единственно, что может спасти, это святая ненависть к Союзу писателей…» — писала мне в горькую минуту и в плохую погоду Елена Сергеевна. Нет, нет, Елена Сергеевна, сегодня — праздник, всепрощение, взаимная благожелательность и мир.)

Произносились речи. Я вздрагивала и вжимала голову в плечи: с торжественной трибуны звучало мое имя. В перерыве у края ложи возник высокий молодой человек с моей книгой в руках: надпишите, пожалуйста… От неожиданности я спросила его фамилию. Совершенно незнакомая фамилия! Но за ним уже надвигался другой — кажется, с журнальной статьей… Вокруг вдруг застучало: кто? кто? где? — и, пересекая толпу, валившую в буфет, к краю ложи устремились какие-то мужчины и женщины с белевшими в руках пригласительными билетами. Выстроилась очередь.

Всегда вспоминаю, как раздавала автографы замечательная женщина — Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова, вторая жена писателя. На каком-то булгаковском вечере в Москве — тогда эти вечера были не часты — она, очень старенькая, но в модной кепочке, сидела в президиуме (учила меня: непременно сидите, вам будет легче и все будут довольны) и, не торопясь, но и никого не пропуская, с улыбкой что-то надписывала на протягиваемых ей программках, билетах и просто листках бумаги. Девушки и юноши отходили, останавливались, внимательно читали написанное; я попросила показать мне надпись — одну, другую, третью… Это были совершенно разные надписи, каждому что-нибудь иное — приветливое пожелание, любезность, афоризм — и неизменно ее полная, разборчивая подпись: Любовь Белозерская-Булгакова…

Увы, такое творчество мне было не по силам. Я расписывалась, стараясь, чтобы было хоть на что-то похоже. Через несколько минут стали сливаться буквы. Потом заболела рука. Потом плечо. Из открытых дверей соблазнительно и слабо тянуло запахом кофе, а нам предстояло прямо с праздника на вокзал… Когда возник небольшой просвет и очередь у барьера как будто закончилась, а другие граждане с билетиками были на подходе, муж выдернул меня в глубину ложи и мы побежали в уже иссякающий, гаснущий, закрывающийся буфет. Никто за нами не поспешил. Подозреваю, что это вообще не были мои читатели. Просто — если что-то дают, ну, автографы хотя бы, нужно брать…

Было поразительное чувство спектакля, в который я попала по ошибке, и догадка, что у этого спектакля будет неприятное продолжение. (Впрочем, мы ведь всегда знаем, что с нами будет, не так ли? Просто чаще всего не хотим это знать и, переступая через знание своей судьбы, продолжаем действовать в блаженном неведении.)

А утром подъезжали к Киеву, я не слушала радио и не ведала, что вчерашний вечер транслируется в записи на всю страну, и снова выскакивает мое непредусмотренное имя, оскорбляя слух официальных, прошедших проверку и утверждение в надлежащих инстанциях, булгаковедов. Это были издержки новенькой, еще не обмятой гласности: все было распланировано и рассчитано, но речи выступающих уже не просматривали, это были устные речи, а контролировать ненаписанные речи те, кто создавал общественное мнение в России, еще не научились. Возникла накладка.

Киев встретил знакомой с детства, сладостной весной, и все обещало чувство дома и праздник. И симпатичный молодой аспирант, преданно подхвативший наши вещи. И предупредительно заказанная гостиница на Владимирской — прямо против начинающейся здесь и от этой точки бегущей вниз Мало-Подвальной; восхитительно старая, хотя и не очень удобная, времен булгаковской юности гостиница. Отсюда город, весь, был в пешей доступности: он ведь совсем не велик по площади — старый, исхоженный Булгаковым вдоль и поперек Киев… Правда, платить за гостиницу пришлось нам самим: в отличие от ноттингемцев, киевляне не имели денег даже на это.