Я рассказал здесь о конкретных случаях, когда Михаил Сергеевич менял свою позицию. Но то была лишь видимая часть айсберга.

Состав Секретариата того периода, когда мне было поручено проводить его заседания, считался весьма авторитетным: в него входили семь членов Политбюро. Если учесть, что всего в Политбюро было двенадцать человек, то станет яснее «удельный вес» Секретариата.

Но где-то в середине 1987 года я почувствовал, что четкая, строгая работа Секретариата, да еще в столь весомом составе, кое-кого настораживает, в том числе Горбачева. Признаки этого были трудноуловимы, однако же, учитывая почти каждодневные общения с Михаилом Сергеевичем, я не мог их не ощутить. Но, разумеется, не стал обращать на это внимание. Для меня всегда, и по сей день, главное значение имеют мои собственные, внутренние побуждения, а они были чисты. А потому не собирался менять стиль работы.

Однако, по словам классика, «злые языки страшнее пистолета». Видимо, рост влияния и авторитет Секретариата истолковывались кем-то иначе. Этому, возможно, способствовало и следующее обстоятельство.

В приемной моего кабинета с утра до вечера были люди. И вовсе не потому, что я их «мариновал», — принимал всех, как правило, в порядке живой очереди, делая исключение лишь для тех, кто приехал издалека, их пропускали ко мне быстрее. Но посетителей записывалось на прием много, очень много, а потому около моего кабинета вечно был народ. Конечно, не обходили меня и первые секретари обкомов, крайкомов партии. Приезжая в Москву, они обязательно поднимались в кабинет № 2, и я их принимал в любое время.

У меня есть немало оснований предполагать, что это людское кипение в моей приемной кое-кто тоже преподносил Горбачеву вполне определенным образом. Я работал — работал трудно, много и напряженно, решая с посетителями множество конкретных, жизненно важных вопросов, в конце концов это был мой практический вклад в перестройку. Но кто-то, видимо, принялся внушать Горбачеву мысль о том, что Лигачев слишком много берет на себя, что он «обрастает» слишком сильными связями в партии, среди членов ЦК. В печати начали поговаривать о «заговоре» Лигачева в ЦК.

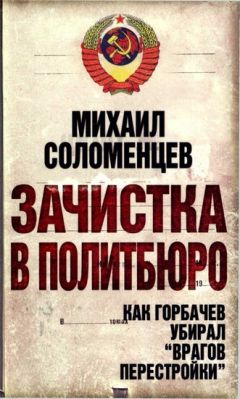

В сознание Генерального секретаря стали внедрять так называемый «синдром Хрущева», который, как известно, был смещен на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1964 года.

Тут я должен сделать два пояснения.

Конечно, у меня нет и не может быть прямых доказательств тех внушений, какие исходили от Яковлева. Но есть косвенные доказательства, и очень весомые. Во-первых, он никогда ни устно, ни письменно не отвергал инсинуации о «заговоре» Лигачева в ЦК, как вообще и о других дутых заговорах. Далее. Именно антисоветская пресса поднимала шум о каком-то «заговоре» со стороны Лигачева чуть ли не каждый раз, когда Михаил Сергеевич отлучался из страны. Этот вопрос возник даже на первом Съезде народных депутатов СССР, когда писатель Валентин Распутин задал на сей счет Горбачеву прямой вопрос, но не получил ответа. Но сам тот факт, что слово «заговор» было широко пущено в газетный оборот, причем именно теми средствами массовой информации, которые наиболее близки к Яковлеву, ясно свидетельствует: оно крутилось в политических верхах.

Скажу больше. В определенный период времени разговоры про «октябрь 64-го», когда на Пленуме был смещен Хрущев, прокатывались по кабинетам Старой площади. Появились подобного рода публикации. Не знаю, кто инициировал их, но эти «символические» воспоминания создавали атмосферу нервозности. Кстати, они четко совпали во времени с нараставшей критикой средств массовой информации — праворадикальных! — которая звучала на Пленумах ЦК, на всех совещаниях.

Постоянное муссирование слухов о «заговоре» в газетах, кстати, преследовало двоякую цель. С одной стороны, нагнетало общественную атмосферу (как известно, в мутной воде легче рыбку ловить), а с другой — по известному закону обратной связи, неизбежно должно было дополнительно воздействовать на психику Горбачева.

А второе пояснение касается непосредственно Генерального секретаря. Я, конечно, ни на один миг не допускаю, что Михаил Сергеевич мог всерьез поверить в возможность ка-кого-то «заговора» с моей стороны. Он хорошо знал меня. К тому же сам он — человек не робкого десятка, с достаточно крепкой психикой, и не так уж он внушаем. Вопрос, видимо, заключался в другом. Как я уже писал, Горбачева привлекала роль «просвещенного монарха», он проявил повышенный интерес к сфере абстрактно-философских, общечеловеческих категорий, зато донельзя ослабил внимание к практическому руководству огромной страной. Я, тяготевший к реальным, практическим делам (мне не чужды вопросы теории), отстаивавший их приоритет, перестал органически вписываться в команду, заново переформированную с приходом Яковлева и в связи с начавшейся переориентацией целей перестройки. Поэтому слухи о каком-то «заговоре» были просто выгодны.

Вдобавок взявшая прекрасный старт перестройка в 1989 году натолкнулась на большие трудности. Они были связаны с тем, что резкая радикализация политических преобразований, наложившись на шараханья в экономической политике, многих людей привела в замешательство. Неизбежный процесс постепенного усвоения новшеств, свойственный так называемому консервативному мышлению, по сути своей является защитной реакцией общества от политического экстремизма.

Однако вместо осознания неизбежности и плодотворности этого процесса постепенного усвоения новшеств правый радикал А.Н. Яковлев в худших традициях давно минувших лет изобрел образ врага перестройки. Примечательно, что этот термин — «враг перестройки» — опять-таки впервые появился именно на страницах «Московских новостей». В философском плане такой зигзаг политики означал по сути дела, что само понятие «перестройка» негласно подменялось понятием «большого скачка». Те, кто проявлял осторожность перед таким скачком, предпочитая постепенность и преемственность, процесс обновления социализма без изменения его основ, объявлялись сторонниками прежних командно-бюрократических методов, силами торможения, а обобщенно — как политический символ — консерваторами.

***

Тут я, разумеется, не могу не забежать вперед и не вспомнить выступление Шеварднадзе на четвертом Съезде народных депутатов в декабре 1990 года, когда он сообщил о своей отставке и вдруг — именно вдруг! — заявил, что здоровый консерватизм — это совсем не такое уж плохое явление, плохи не консерваторы, а реакционеры. Об этом же, кстати, вскоре заговорил и сам Горбачев.

Поразительная метаморфоза! Почему же в таких тонах не рассуждали два года назад? Хотя материалов для такого рода обобщений было достаточно. А пока вседозволенность праворадикальной прессы трактовалась как высшее проявление демократии, привлекала, даже завораживала. Тогда-то и начались манипуляции с массовым сознанием.