С. Ф. Ковалик.

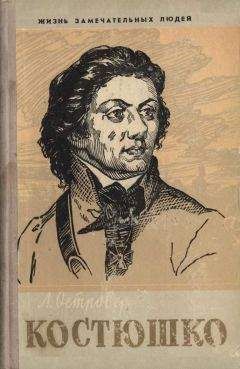

П. И. Войнаральский.

Второй день процесса. Подсудимые сидят мрачные, озлобленные. Прокурор — маленький, юркий, ехидный — приступил к чтению обвинительного акта. Одна ложь подгоняет другую. Часто, когда от прокурорского вымысла било в нос, как от навозной кучи, слышались выкрики из зала:

— Это позор для суда!

— Прокурор бесстыдно лжет!

Подсудимые вскоре потеряли всяческий интерес к обвинительному акту. Они стали меняться местами, перелезать через скамьи. Начавшие разговаривать вполголоса мало-помалу перешли на громкий говор, и зал превратился в громадный улей.

Пискливый голос прокурора утопал в общем шуме, а звонок председателя выбивался из сил, но никто не обращал на него внимания. В зале гудело: тут два товарища горячо заканчивали теоретический спор, начатый ими еще перестукиванием в крепости; там жених и невеста уславливались, как им быть после приговора, который, несомненно, разлучит их на долгие годы; здесь друзья юности спешили передать друг другу пережитое ими за годы одиночества. Бледные, исхудалые «кандидаты на смерть» грустно смотрели на тех, кто был еще в состоянии радоваться.

Чтение обвинительного акта закончено. Встал председатель, злой и суматошливый. Его бульдожье лицо поминутно менялось: то оно белое, то багровое. Он зачитал постановление суда: разделить всех подсудимых на семнадцать групп для отдельного суда над каждой группой.

Поднялся шум:

— Не имеете права!

— Произвол!

Нарастала буря. И, как удар раскатистого грома, голос Мышкина покрыл собой весь хор негодующих:

— Позор и стыд! Вы лицемерно взываете к правосудию, кричите о законности. Мы ясно и откровенно не признаем ваших законов, но вы, обвиняя нас в их нарушении, творите беззакония на каждом шагу!

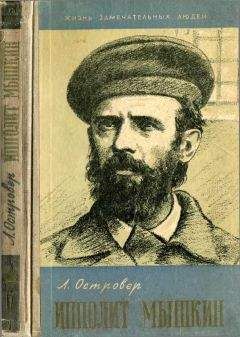

С грозной отвагой глядя на врагов своих, отчеканивая каждое слово, бывший кантонист Мышкин бросал сенаторам в лицо одно обвинение за другим.

Все поднялись с мест, и зал точно сотрясался от взрыва негодования. Люди, просидевшие в одиночках по 3–4 года, ругали, поносили сановных судей.

Сенаторы почувствовали себя беспомощными: на них обрушился шквал. Они, сенаторы, знали, что творят неправое дело, но… такова воля царя!

И судьи сбежали, трусливо втягивая головы в плечи.

Но грозный голос Мышкина преследовал их:

— Вы позорно составили обвинительный акт, в котором нет ни смысла, ни правды, в котором вы хотите перед лицом населения выставить нас мальчишками, недоучками, людьми без принципов, без совести, без мысли! Наглость лжи и трусости — вот характеристика ваших действий!

Ворвались в зал жандармы. Они разъединили обвиняемых, сбили их в мелкие группы и среди общего шума и криков выталкивали в коридор.

23

Тюрьма бурлит: идет перестук, «веревочная почта» работает всю ночь, из раскрытых форточек слышатся целые речи.

«Протестовать! Протестовать!» — это слово бежит с этажа на этаж, из камеры в камеру.

Первая группа не пошла на суд — их потащили силой, но и там, в зале суда, они вели себя так дерзко, что первоприсутствующий был вынужден отправить их обратно в тюрьму.

То же случилось и со второй группой, третьей, четвертой…

Двадцатого ноября наступила очередь московской группы, двенадцатой по порядку.

— Иду на суд, — заявил Мышкин смотрителю, явившемуся к нему в камеру с четырьмя надзирателями, чтобы силой отправить его в зал заседаний.

— Вот не ожидал, — искренне обрадовался смотритель. — И в самом деле, господин Мышкин, какой смысл вам бунтовать: плетью обуха не перешибешь.

— Вы правы, господин смотритель, плетью обуха не перешибешь, но зато можно этот самый обух вырвать из рук палача!

— Уж вы скажете, господин Мышкин. Палач — он не всегда палач, бывают палачи и по принуждению.

— Это еще хуже! — оборвал его Мышкин. — Идемте, господин смотритель. О палачах поговорим с вами в другой раз.

Вся двенадцатая группа явилась на суд. Торжественный стол с красным сукном и золотыми кистями, судьи в бриллиантовых звездах. На «Голгофе» — Мышкин, Войнаральский, Рогачев, Ковалик; на скамьях — человек тридцать.

— Подсудимый Мышкин! Вы обвиняетесь в том, что принимали участие в противозаконном обществе, имевшем целью ниспровержение и изменение порядка государственного устройства. Признаете ли вы себя виновным?

Много лет ждал Мышкин этой минуты! Все тюрьмы, все тюремщики промелькнули перед ним, ожили мысли, продуманные им в гробовой тишине Петропавловки.

Но Мышкин не дал горечи подступить к горлу, он не дал сердцу захлебнуться в боли — поднялся, строго посмотрел на раззолоченных сенаторов и отчетливым голосом произнес:

— Я признаю себя членом не сообщества, а социально-революционной партии… Основная задача социально-революционной партии — установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественный строй, который удовлетворял бы требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных… Осуществлен он может быть только путем социальной революции…

Судьи переглянулись: неужели и этот занесет кулак?

Ренненкампф перехватил улыбку более опытного сенатора Петерса, поднял руку и мягким голосом сказал:

— То, что относится к вопросу о вашей виновности, вы уже достаточно выяснили. Остальное вы можете сказать впоследствии.

Наступила тишина. Все головы обернулись к Мышкину. Он стоял на «Голгофе» прямо, четко, как часовой на посту. Бледное лицо, шапка черных волос, высокий лоб, глаза смотрят сурово и смело. Он было рванулся вперед, но тут же сам себя одернул, мысленно сказав себе: «Я должен быть так же спокоен, как этот мордастый сенатор».

Не повышая голоса, Мышкин сказал:

— Я полагаю, что для суда весьма важно знать, как мы относимся к революции. Ближайшая наша задача заключается не в том, чтобы вызвать, создать революцию, а в том, чтобы только гарантировать успешный исход ее, потому что не нужно быть пророком, чтобы при нынешнем отчаянно бедственном положении народа предвидеть как неизбежный результат этого положения всеобщее народное восстание. Ввиду неизбежности этого восстания нужно только позаботиться, чтобы оно было возможно более продуктивно для народа, а главное — предостеречь его от всех фокусов, которыми западноевропейская буржуазия обманывала тамошнюю народную массу и одна извлекла для себя выгоды из народной крови, пролитой на баррикадах…

Сенаторы опять переглянулись: перед ними стоял бледный, изнуренный, но сильный человек. Он говорил спокойно, убежденно, не разрешая себе ни единого резкого выпада против суда. Остановить его, оборвать не было причины.