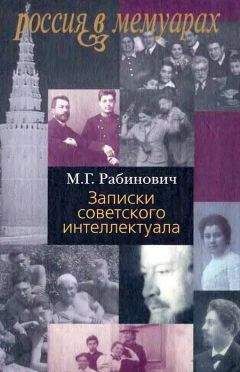

В воспоминаниях затрагиваются самые разные сюжеты: жизнь и быт 1920–1950-х годов; Москва в годы войны; отдельный очерк посвящен страшному дню 16 октября 1941 г. Отдельные очерки посвящены дружескому общению с писателями В. А. Кавериным и Е. Я. Дорошем, встречам с К. И. Чуковским. Пожалуй, уже сейчас можно сказать о необходимости «историографического» и историко-культурного исследования того, что значили для «советской интеллигенции» того времени эти имена и чем был «Новый мир» А. Т. Твардовского. Но дело не только в этих громких именах. Рабинович понимает свою ответственность перед людьми, с которыми сталкивала его судьба, и перечисление хотя бы фамилий пожилых библиотекарш, спасавших университетскую «Горьковку» во время войны, свидетельствует о вере в жизнь письменного слова как исторического свидетельства.

То же относится и к его друзьям и однокашникам, чьи жизни были так или иначе перекорежены страшной эпохой. История с передержанной бутылкой шампанского, оставшейся из запасов арестованных родителей Ляли Гурари, одна из самых «веселых», характеризующих эпоху. Сама Елена Григорьевна Гурари, которую и в солидном возрасте продолжали звать Лялей, так же как и Михаил Григорьевич, вспоминала недобрым словом былую партийную активность их общего однокашника М. Я. Гефтера. Не нам быть судьями этих людей, судьба и взгляды которых во многом переменились после «оттепели», но для понимания эпохи свидетельства этих перемен очень важны[4].

Столь же трудно сейчас судить о перипетиях академической жизни, которым посвящены многие страницы воспоминаний. Рабинович пишет об известных историках и археологах, с которыми по разным поводам ему приходилось общаться, — А. В. Арциховском, С. Д. Сказкине, Н. Н. Воронине, С. П. Толстове и др. Сам он признается, что ему было трудно понять взаимоотношения между теми, кого уже тогда считали корифеями науки, в частности отношение Арциховского к его учителю Городцову…

Интриги вокруг работ московской экспедиции подогревало, конечно, то, что Москва была «лакомым куском», а «дележ» памятника, требующего работы не одного, а нескольких коллективов, всегда был непростым в археологии. Тем более это относится ко времени начала 1950-х. Даже «истории», в которые попадали представители разных «команд», оказывались схожими. Рассказывали, как Р. Л. Розенфельдта (которого многие уже маститые археологи вспоминают с любовью, ибо он возился с ними еще в кружке при Дворце пионеров) забыли предупредить о необходимости псевдонима (немецкие фамилии также были не в чести), и тот долго не мог обнаружить своей статьи: ведь она была подписана «переводным» псевдонимом «Краснопольский»…

Необходимо сказать и о том, что слово «интеллигент» в отношении М.Г. — отнюдь не обозначение его «профессиональной» позиции. Пишущим о нем приходилось общаться с М.Г. на научные темы, которыми он был всегда чрезвычайно увлечен. Он любил вспоминать об Арциховском и других «культурных героях» отечественной науки, с которыми был знаком, но никогда при своих младших коллегах не позволял себе дурного слова в отношении тех общих «археологических» знакомых, которых ему было в чем упрекнуть.

Еще одна характерная интеллигентская черта М.Г. — ироническое отношение к «национальному вопросу». Он вспоминал о встрече в любимой им Праге с чешским археологом Рихтером, которая, как и положено, должна была состояться вечером в ресторане. Как и положено, Рихтер сказал, что платит он, соответственно, М.Г. предложил платить каждый за себя — «по-немецки». «Но мы же — славяне!», — сказал Рихтер Рабиновичу…

«Еврейская» тема остается особой темой воспоминаний. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Рабинович писал воспоминания, не особо рассчитывая на публикацию и менее всего предполагая, что с конца 1980-х — начала 1990-х годов в СССР (затем в России и Украине) как грибы начнут появляться многочисленные издания, посвященные еврейской проблематике. И, наверное, в самом фантастическом сне ему не могло привидеться, что в нескольких десятках метров от здания Научной библиотеки МГУ им. Горького, которой ему пришлось заведовать в годы войны, на третьем этаже старого здания МГУ на Моховой, будет «квартировать» Еврейский университет в Москве (ныне Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова)…

Тем более любопытно обращение Михаила Григорьевича, вполне ассимилированного советского интеллигента, для которого идиш — всего лишь «жаргон», а в доме к столу подавался армянский молочный суп, в первой же главе к своим корням; глава, датированная 1969 годом, так и озаглавлена: «Кто мы такие?» Кроме этой и последующей главы «Наши фиктивные сестры», в которых очень живо, на основе семейных преданий и личных воспоминаний рассказывается о жизни, быте, постепенной ассимиляции еврейской семьи в начале XX в., особое значение имеет глава «Пятьдесят третий», которая и отмечает, пожалуй, главную жизненную коллизию Рабиновича.

«Пятьдесят третий» был для каждого из советских граждан «еврейской национальности» свой. Рабиновичу не пришлось, к счастью, пережить ничего экстраординарного; если не считать намерения развестись с женой-армянкой Еленой Карповной, чтобы спасти ее и сына от возможного выселения, о котором тогда ходили упорные слухи. В феврале 1973 г., когда писалась глава о событиях двадцатилетней давности, Михаил Григорьевич заключил: «И я все время возвращаюсь мыслью к тому, что, в общем-то, мне повезло. Выгнали с работы, но ведь не посадили, не отправили в концлагерь, ни даже в Биробиджан!»

Перемены политики правящей партии по отношению к «лицам еврейской национальности» выразились, между прочим, и в негласном введении «процентной нормы» при поступлении в высшие учебные заведения. «Норма» действовала едва ли не до конца советской власти. А. В. Арциховский, будучи деканом истфака МГУ, как-то раз сказал Михаилу Григорьевичу: «Понимаете, в этом доду нам тат мало дали лимита на евреев — полпроцента! Значит, мы можем принять одну татую-нибудь еврейстую девочту».

В археологии есть понятие «культурный слой»; в своих воспоминаниях Рабинович, как и подобает археологу, обнажает перед читателем один «культурный слой» за другим; вот 1953-й… 1952-й… 1943-й… Его «раскопки» в собственной памяти позволяют нам ощутить дух и «ткань» времени, те детали, которые может сохранить только память отдельного человека.

* * *

С 1997 г. М. Г. Рабинович вместе с женой Е. К. Погосянц жил в Пало Алто (Калифорния, США), куда переехал по настоянию сына и невестки, математиков, специалистов по программированию, с начала 1990-х годов живущих и работающих в центре Силиконовой долины. 4 февраля 2000 г. Михаил Григорьевич скоропостижно скончался, не успев завершить работу над очередной главой воспоминаний…