«Книги, которые время от времени пересылал ты ко мне, во всех отношениях мне драгоценны: раз, они служили мне доказательством, что ты не совсем еще забыл меня, а во-вторых, приносили мне в моем уединении большое удовольствие. Сверх того, мне особенно приятно было, что именно ты, поэт, более наших прозаиков заботишься обо мне… Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все они вместе. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения: не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось. – Мое заточение кончилось: я на свободе, т. е. хожу без няньки и сплю не под замком…» (XVI, 85).

Кюхельбекер на свободе! Друг его юности. Верный и благородный друг!

…Перед Пушкиным лежал листок почтовой бумаги, зарегистрированный столетие спустя как «автограф ПД № 224». Возможно, Пушкин хотел написать ответное письмо. Возможно, хотел ответить стихотворным посланием. Во всяком случае, в верхней части листка легла строка:

О первый из друзей моих…

Пушкин тут же зачеркнул строку и набросал другое начало:

Мой первый друг, тревоги

С тобой так часто я делил.

Опять зачеркнул. Попробовал по-другому:

О ты, с кем давние тревоги

И гибель я делил.

(II, 975)

Зачеркнул. Начало подвергается принципиальной переработке: главное не в «давних тревогах», даже не в том, кем приходится Пушкину Кюхельбекер. На первый план выдвигается его почти чудесное возвращение:

О, кто ж тебя нам возвратил…

И тут-то, скорее всего, и возникла ассоциация с хорошо известной Пушкину еще с лицейской скамьи одой Горация к Помпею Вару (II, 7), близкой и по ситуации, и по зачину: «Quis te redonavit Quiritem / Dis patris Italoque caelo?..» – «Кто вернул тебя свободным под родное небо Италии, тебя, с кем не раз ходил я в бой под знаменем Брута…»

Следующий вариант начала не оставляет сомнения, что Пушкин ориентирует свое послание к Кюхельбекеру на оду Горация:

Ты помнишь битву роковую,

Когда неопытный квирит…

Ключ найден. Вольный перевод оды Горация напомнит о том важном для них обоих, что происходило в их жизни. Работа приобретает целенаправленный характер. Зачеркиваний становится все меньше; исправления не затрагивают концепцию послания, а направлены на поиск наиболее точных слов и выражений:

Кто из богов нам возвратил

Того, с кем первые походы

И браней ужас я делил…

Потом в беловом варианте Пушкин отбросит холодное «нам» и впишет лиричное «мне». Пока же он разворачивает свою мысль:

…Когда за призраком свободы

Нас Брут отчаянный водил?

Брут был символом их юношеских вольнолюбивых устремлений. Пушкин сравнивал тогда самодержавный Петербург с диктаторским Римом:

Державный Рим упал, главой поник Закон;

Но Брут восстал вольнолюбивый:

Ты Кесаря сразил…

(Кинжал — II, 173)

Впрочем, свобода, а вернее, помышления о свободе оказались призрачными. За оду «Вольность» Пушкин сам угодил в ссылку, а когда развернулись роковые события на Сенатской площади, оказался вдалеке.

Из воспоминаний С. А. Соболевского:

«Известие о кончине Императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря… Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер… Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское – еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой… Наконец, повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь – в воротах встречается священник… Всех этих встреч – не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. “А вот каковы бы были последствия моей поездки, – прибавлял Пушкин, – …попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!”»[191].

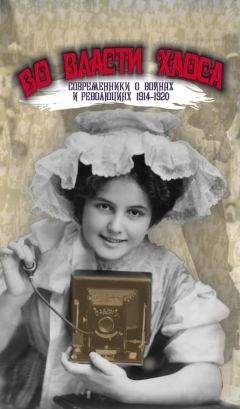

Кюхельбекер и Рылеев на Сенатской площади. Рис. Пушкина

А вот как это преломилось в поэтическом тексте:

Ты помнишь час ужасной битвы,

Когда я, трепетный квирит,

Бежал, нечестно брося щит,

Творя обеты и молитвы?

Как я боялся! как бежал!

Но Эрмий сам незапной тучей

Меня покрыл и вдаль умчал

И спас от смерти неминучей…

А в это время на Сенатской площади Кюхельбекер, следуя шутливой, вероятнее всего, подначке И. И. Пущина «ссадить Мишеля», выстрелил в Великого Князя Михаила Павловича…[192]

А ты, любимец первый мой,

Ты снова в битвах очутился…

«Ужасная битва» (в черновике прямее: «роковая» битва) и выстрел в Великого Князя стоили Кюхельбекеру десяти лет крепости. Но теперь он свободен. Пусть в Сибири, но «не под замком». А Сибирь в общем-то тоже Россия:

Ты снова в битвах очутился…

И ныне в Рим ты возвратился…

Хорошо бы, конечно, если бы «Римом» оказался не далекий Баргузин, а Петербург… Но это уже сладостная мечта. И Пушкин отдается ей в полной мере:

…в Рим ты возвратился

В мой домик темный и простой.

Садись под тень моих пенатов.

Давайте чаши. Не жалей

Ни вин моих, ни ароматов.

Венки готовы. Мальчик! лей.

Теперь некстати воздержанье:

Как дикий скиф, хочу я пить.

Я с другом праздную свиданье,

Я рад рассудок утопить.

(III, 389–390)

* * *

Можно только удивляться, как случилось, что ни один из исследователей биографии и творчества Пушкина не обратил внимания на то, что послание «Кто из богов мне возвратил» обращено к Кюхельбекеру! Впрочем, при ближайшем рассмотрении причина этого проясняется. Пушкин канонизирован, и что сверх канона – то от лукавого. В академическом издании сочинений Пушкина послание датируется «предположительно первой половиной 1835 г.». А письмо Кюхельбекера – 12 февраля 1836 г.! Значит, не может того быть, чтобы послание относилось к Кюхельбекеру.

Верно. Но датировка-то предположительная! Значит, редакторы академического издания сами не были в ней уверены, причем настолько, что никак свое предположение не аргументировали. И все же: какие-то соображения у них были, иначе почему не 1832-й или не 1836-й?

Если обратиться к автографам послания – их два: черновой ПД № 224 и беловой ПД № 923, – ход мысли, приведший к этим соображениям, становится в общем более понятным, хотя становится понятным и то, что соображения эти весьма приблизительны.