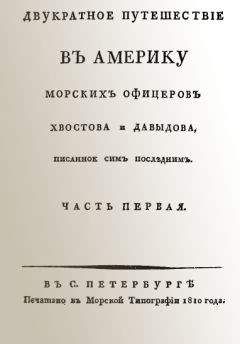

Двадцать четвертого мы узнали, что неприятельский отряд, определенный против нас действовать, проходя несколько дней без успеха между Вязьмою и Гжатью, показался между Семлевым и Вязьмою, в селе Монине. Не отступая от моего намерения, я обратился к Федоровскому и вечером прибыл в Слукино.

Двадцать пятого от Федоровского мы поворотили вправо к Вязьме столбовой дорогой. Я хотел посредством сильной перестрелки вокруг города притянуть снова неприятельский отряд в сию сторону и тогда обратиться к Семлеву, где местоположение гораздо удобнее для действия слабым партиям. <…>

Я заметил, что некоторые партизаны, командуя отдельною частию войск, думают командовать не партиею, а армиею, и считают себя не партизанами, а полководцами. Оттого-то господствующая их мысль состоит в том только, чтобы отрезать противную партию от армии, к коей принадлежит она, и занимать позиции подобно австрийским методикам. Надобно один раз навсегда знать, что лучшая позиция для партии есть непрестанное движение оной, причиняющее неизвестность о месте, где она находится, и неусыпная осторожность часовых и разъездных, ее охраняющих; что партию отрезать нет возможности, – и держаться русской пословицы: убить да уйти – вот сущность тактической обязанности партизана. Мой противник этого не ведал, и потому мне легко было с ним управиться. Отправя добычу в город прежде мной употребляемым способом, мы продолжали путь к столбовой дороге, около которой проходили до 29-го числа с малою пользою.

Двадцать девятого партия прибыла в Андреяны, где встретил нас курьер мой, возвратившийся из главной квартиры. Он привез мне разные бумаги и известил меня о следовании, на подкрепление моей партии, казачьего Попова 13-го полка, который и прибыл в Андреяны 31-го. Сей полк, невзирая на усиленные переходы от самого Дона, представился мне в отличнейшем положении и усилил партию мою пятью сот нями доброконных казаков. Тогда я перестал опасаться нападения искавшего меня отряда и взял намерение самому атаковать его. Но прежде сего мне хотелось и наметать и натравить сии новые войска, составлявшие большую половину моей партии. К тому же, если малочисленным отрядом можно было управлять, так сказать, разбойнически, без предварительного устройства, а братски и крутою строгостью, то сего не можно уже было продолжать с семьюстами человек.

Итак, до 3-го октября я принужден был заняться образованием постановлений внутреннего управления партии, показанием лучшего, по моему мнению, построения оной в боевой порядок. Сделав несколько практических примеров для нападения, отступления и преследования, я в первый раз испытал рассыпное отступление, столь необходимое для партии, составленной из одних казаков, в случае нападения на нее превосходного неприятеля. Оно состояло, во-первых, чтобы по первому сигналу вся партия рассыпалась по полю, во-вторых, чтобы по второму сигналу каждый казак скакал сам из вида неприятеля, и, в-третьих, чтобы каждый из них, проехав по своевольному направлению несколько верст, пробирался к предварительно назначенному в десяти, а иногда и в двадцати верстах от поля сражения сборному месту. <…>

Не прошло часу, как казаки слабым свистом подали знак. Они открыли одного офицера, идущего пешком по дороге с ружьем и с собакою. Десять человек сели на коней, бросились на дорогу, окружили его и привели к отряду. Это был 4-го Иллирийского полка полковник Гетальс, большой охотник стрелять и пороть дичь, и опередивший расстроенный баталион свой, который шел формироваться в Смоленск. С ним была лягавая собака и в сумке – убитый тетерев. Отчаяние сего полковника более обращало нас к смеху, нежели к сожалению. После расспроса его обо всем, что нужно было, он отошел в сторону и ходил, задумчивый, большими шагами; но каждый раз, когда попадалась ему на глаза лягавая собака его, улегшаяся на казачьей бурке, – каждый раз он брал позицию Тальмы в «Эдипе» и восклицал громким голосом: «Malheureuse passion!»; каждый раз, когда бросал взгляд на ружье свое, увы! – уже в руках казаков, или на тетерева, повешенного на пику, как будто вывеской его приключения, – он повторял то же и снова зачинал ходить размеренными шагами. <…>

Долго Храповицкий никого не встречал, но около Семлева он увидел многочисленный транспорт огромных бочек, подвигавшийся к нему навстречу с прикрытием и без малейшей осторожности, полагая отряд Храповицкого польским отрядом. Наши допустили неприятеля на пистолетный выстрел и разом, приклонив пики, закричали «ура!» и ударили со всей возможной стремительностью на него. Большая часть прикрытия рассыпалась, но поручик Тилинг с горстию своих защищался до тех пор, пока не был ранен; тут и оставлен последними его окружавшими товарищами. Сей транспорт состоял в новой одежде и обуви на весь 1-й Вестфальский гусарский полк и (по накладной, найденной у Тилинга) стоил семнадцать тысяч франков в Варшаве. <…>

Пленные (коих число простиралось до четырехсот девяноста шести рядовых, одного штаб– и четырех обер-офицеров) были немедленно отправлены в Юхнов, так как и сорок одна фура, отбитые Чеченским. Лошади, взятые из-под конвойных, частию были разделены между опешившими и худоконными казаками, а частию розданы жителям. В тот же день поехал от меня курьер в главную квартиру. Я описал дежурному генералу сей последний поиск. <…>

Оконча историческое, подошло и романическое: пред отъездом своим вошел ко мне поручик Тилинг. Он говорил мне, что казаки взяли у него часы и деньги, но что он, зная право войны, на это не в претензии, а просит только, чтобы ему возвратили кольцо им любимой женщины. Увы! и ах! – я всегда склонен был к чувствам, обуревавшим душу г. Тилинга! Сердце мое может включить в каждую кампанию свой собственный журнал, независимый от военных происшествий.

Смешно сказать, но любовь и война так разделили наравне прошедшее мною поприще, что и поныне я ничем не поверяю хронологию моей жизни, как соображением эпох службы с эпохами любовных чувствований, стоящими, подобно геодезическим вехам, на пустынной моей молодости.

В то время я пылал страстью к неверной, которую полагал верною. Чувства узника моего отозвались в душе моей! Легко можно вообразить взрыв моей радости при встрече с человеком, у одного алтаря служившим одному божеству со мной. Я обещал ему стараться удовлетворить его желание, и по отправлении его в Юхнов, когда возвратился разъезд, в котором были казаки, взявшие его в плен, я был столько счастлив, что отыскал не только кольцо, но и портрет, волосы и письма, ему принадлежавшие, и немедленно отослал их к нему. <…>

Сей Тилинг жил до 1814 года в Орле, где всегда с благодарностью, но еще больше с удивлением рассказывал о сем приключении, как рассказывают о великодушии некоторых атаманов разбойников. Впоследствии я узнал, что, устав, подобно мне, менять предметы любви с каждой кампанией, он при заключении общего мира заключил законный союз с последней им любимою женщиною и променял кочующую жизнь гусарскую на философическое уединение, променял фантасмагорию на существенность.