Говорят, что даже Меттерних признает, что министерский переворот, произведенный Карлом, имеет характер контрреволюции.

В Париже и департаментах носятся зловещие слухи. Народ возбужден.

Цензура уже свирепствует. Одной из жертв ее оказался Виктор Гюго. Пьеса «Марион Делорм», чтение которой вызвало восторг всего артистического Парижа, запрещена. Главным цензором был сам король.

К Беранже иногда заглядывают Тьер и Минье. Тьер семенит взад-вперед по камере и сыплет слова. Он погружен в хлопоты по созданию так называемой партии «орлеанистов». Зачем допускать кровавые революции? Не лучше ли мирно сменить Бурбонскую ветвь династии ветвью Орлеанской? Герцог Орлеанский Луи-Филипп, сын Филиппа «Эгалите», вполне подходящий претендент на престол. Это ведь республиканец по убеждениям, уверяет Тьер. Во главе новой партии стоит сам Талейран вместе с бароном Луи.

— Талейран! Неужто эта старая лисица опять подбирается к политическому курятнику? — покачивает головой Беранже. — Неужели французы до сих пор не раскусили этого епископа, аристократа, предавшего Францию и Наполеона?

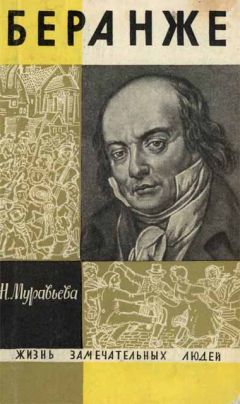

Вслед за «политиками» в камере появляется художник Ари Шеффер, который заканчивает портрет песенника в тюрьме. Портрет удался.

Вот он перед нами, Беранже, на пятидесятом году, на вершинах своего жизненного пути. Крупная голова с обширным лбом, переходящим в лысину, слегка склонена набок, будто он прислушивается к чему-то. Глубокие борозды залегли между широко разлетевшимися бровями, тянутся от крыльев крупного носа к тонким подвижным уголкам рта — следы скорбей, тревог. И лучистые следы смеха в уголках выпуклых голубых глаз.

Легкая тень мечтательности и усталости не заслоняет общего выражения ясности, бодрости и внутренней собранности. Видно, что он всегда наготове, мысль его всегда в движении. Пухлые губы сжаты, уголок рта чуть-чуть приподнят. Кажется, вот-вот на этом лице появится улыбка — лукавая, сардоническая, а может быть, озорная, веселая.

Это широкое лицо простолюдина. Это одухотворенное лицо мыслителя. Живая мысль властвует в этом лице над всем, придавая ему истинное благородство и значительность.

Полицейские власти опасались народных демонстраций в честь выхода Беранже на волю и решили выпустить его «потихоньку»: на день раньше положенного срока.

— Поднимайтесь, мосье! Поднимайтесь, пора! Мне приказано чуть свет вытолкать вас за дверь, — энергично будит узника тюремный смотритель.

Еще несколько минут, и Беранже перестает быть узником. Без четверти семь утра он выходит за ворота тюрьмы Ла Форс с легким чемоданчиком в руке.

«Очутившись на свободе после девятимесячного заключения, я прогулялся по бульварам с такою же беззаботностью, словно только что вышел из дому, и это может дать представление о том, как я легко мог менять положение и как мало у меня было претензий возбуждать чью-нибудь жалость», — вспоминал потом Беранже.

Друзья уже прослышали о том, что он на воле, и торопятся с приветами и приглашениями. Каждый старый и новый знакомый хочет видеть его у себя.

— Мне не мешало бы обзавестись парой крыльев, чтоб суметь откликнуться на все приглашения и отдать все необходимые визиты, — смеется Беранже. У него еще в тюрьме составился список в триста пятьдесят человек, и список этот не полон.

— Что станется со мной, питающим такое отвращение к визитам? — говорит он друзьям на обеде, устроенном в его честь. Надо как-то сократить список. Может быть, особы с аристократическими именами смогут обойтись и без его посещения! Но король обязательно получит от Беранже визитную карточку.

На следующий день после выхода песенника из тюрьмы в «Глоб» напечатана статья о нем и на видном месте опубликована песня «Четырнадцатое июля».

— Надеюсь, этот номер вовремя доставят в Тюильри, — говорит Беранже, — с визитными карточками нельзя запаздывать!

Первые визиты Беранже наносит тем, кому он действительно нужен, кто действительно ждет его. Один из таких — Руже де Лиль. Старик жалуется, что никак не продвинет в печать сборник французских песен, положенных им на музыку.

Беранже немедля обращается с письмом к Мейерберу, просит знаменитого композитора посодействовать автору «Марсельезы» в издании его новых музыкальных опытов.

А вот на успех сочиненного Руже де Лилем оперного либретто по трагедии Шекспира «Отелло» Беранже никак не рассчитывает. «Ваш Отелло никогда не посмеет начать борьбу с Россини, я вам предсказываю это… — пишет он Руже де Лилю. — Очень вас поздравляю с приобретением нового пальто. Вот это радость! И раз вы теперь немного защищены от холода, то не могли бы вы, предаваясь грезам, набрести на другой сюжет, кроме Мавра?»

Да, только тот, кто сам дрожал в нетопленной мансарде, согревая руки собственным дыханием, только тот способен оценить, как может пригодиться для поэтического вдохновения теплая одежда и огонек в камине!

* * *

Зима 1830 года выдалась очень суровая. У Беранже опять начались боли в груди. Он редко выходит из дому. Ничего, с визитами можно немного повременить, зато работа над новыми песнями двинется быстрей в дни домашнего затворничества. А песни его сейчас нужны, как никогда, он знает это.

Перед ним встает и ждет нового воплощения один из любимых его героев — человек того же закала, что инвалид из «Старого знамени», что два гренадера или старый сержант из одноименной песни.

Вот он, старый капрал. Вся в сединах голова. В зубах трубка, неразлучная спутница солдатской жизни. Четко и неторопливо подает он команду взводу солдат. Они должны его расстрелять и сопровождают к месту казни.

В ногу, ребята! Раз! Два!

Вся жизнь проносится перед ним в эти последние минуты. Родные поля, старая мать, которая все еще ждет его… Он был одним из тех, кто по зову республики встал под трехцветное знамя и пошел свергать иноземных королей.

Эх, наша слава пропала…

Подвигов наших молва

Сказкой казарменной стала…

И это забвение особенно горько ему. Французы не ценят прошлой славы. А старый капрал ничего не забыл: ни трудных походов, ни снежных дорог России, по которым шагал он, отступая, с тяжелой живой ношей на руках — полузамерзшим сынишкой полкового барабанщика.

Он ничего не забыл и не мог стерпеть, когда офицеришка-дворянчик, молокосос, не нюхавший пороха, посмел надругаться над прошлым Франции…

Да, я прибил офицера!

Молод еще оскорблять

Старых солдат. Для примера

Должно меня расстрелять.

Старый капрал не жалуется на судьбу и не просит жалости у других. Напротив. Он сам, шагая на расстрел, поддерживает и наставляет новобранцев, которых обучал военному делу: