Слишком все приземленное у Чехова, слишком простое. "Скучно перешептываться с соседом... Но обменяться сигналами с Марсом — конечно, не фантазируя — задача, достойная лирического поэта". Так, как у Чехова — будто подразумевается Мандельштамом и его единомышленниками, — всякий может.

Между тем Лев Лосев в статье "Нелюбовь Ахматовой к Чехову" показывает, что "творческая манера самой Ахматовой... очень близка художественной манере Чехова" и что, таким образом, дело в так называемом "неврозе влияния". Художник внешне отталкивается от того, кто ему внутренне близок. Так Набоков всю жизнь клял Достоевского, хотя именно Достоевский тенью стоит за его сочинениями. Джойс уверял, что не читал рассказов Чехова, тогда как чеховская поэтика отчетливо видна и слышна в "Дублинцах" и отчасти в "Портрете художника в юности", да и трудно поверить, что феноменально начитанный Джойс (к примеру, прекрасно знал Лермонтова — редкость для иностранца) как раз Чехова-то и проглядел.

То-то тускловатому Чехову — не Толстому, не Достоевскому, не Гоголю, неизмеримо превосходящим его в размахе и яркости, — удалось создать рабочую матрицу, безошибочно пригодную уже сто с лишним лет. Чеховское "творчество из ничего" — в основе прозы XX века. Литературный экзистенциализм — до того, как такое течение и понятие возникли. Из чеховских пьес вышла не только драматургия Ионеско и Беккета, но и такие блестящие диковины, как фильм американского француза Луи Малля "Ваня на 42-й стрит" и кинокартина Майкла Блейкмора "Сельская жизнь", где действие "Дяди Вани" легко и убедительно перенесено в Австралию 1918 года. Неброскость Чехова плодотворна — сродни невыразительности лиц манекенщиц, на которых на улице не обернешься, но нарисовать на этом лице можно Афродиту.

Бродский убежденно говорил о противопоставлении пристального американского взгляда романтическому европейскому. Такая сдержанность — фирменный знак Бродского — пожалуй, как раз чеховская традиция. Стихотворение "Посвящается Чехову" — свидетельство "невроза влияния": одновременно пародия и почтительная фантазия на тему. Чехов в стихах. "...Он единственный видит хозяйку в одних чулках. / Снаружи Дуня зовет купаться в вечернем озере, / Вскочить, опрокинув столик! Но трудно, когда в руках / все козыри". Чеховские мотивы, бродские стихи. Прозаик и поэт часто схожи и уж, во всяком случае, никак не противоположны.

Лидия Чуковская вспоминает, как Ахматова сказала ей, "что герои Чехова лишены мужества", а она "не любит такого искусства: без мужества". Лосев: "Поэтика, в рамках которой работала Ахматова, требовала изображения необычных героев в экстремальных обстоятельствах". В общем, обмен сигналами с Марсом.

Но Бродский — совершенно иное. Его мужество — как раз чеховское. "Надо жить, дядя Ваня". Обратим внимание: не как-то по-особенному, а просто — жить. Это очень трудно. Еще труднее — понять это. Еще труднее — высказать.

Бродский высказывает, нанизывая в "Зимнем вечере" пустяки — скажем, твердя противное языку и слуху "ф" (не существует ни одного русского слова с этой буквой): "графин", "буфетчик", "дельфин", "фелюка", "желтофиоль". Получается вынесенная за скобки обыденности (Крым, юг, не вполне Россия, да еще агавы какие-то), однако все-таки обычная, с "мерзостью", жизнь. Лицо экзотично левантинское, но ихтиозавры знакомо грязные.

У Бродского есть эссе "Похвала скуке". Надо было знать автора, чтобы поразиться несочетаемости облика Бродского с самим понятием "скука". Он был полон жизни — в самом приземленном смысле слова: любил итальянские кафе и китайские рестораны, разбирался в вине и автомобилях, в 94-м мы обсуждали каждый игровой день чемпионата мира по футболу. В памятном сентябре 95-го в Италии, под Луккой, он был неутомим в прогулках, составлении меню, каламбурах, экспромтах. Жить ему оставалось четыре месяца. И он знал это. То есть, разумеется, не знал даты — никому не дано знать. Но жил, неся тяжесть смертельной болезни, торжествуя всю полноту жизни. Он был очень храбрым человеком. Эта храбрость проявлялась разнообразно и давно. Нечто необычное происходило в мальчике, который на уроке в восьмом классе встал из-за парты и вышел из класса — чтобы никогда больше не возвращаться в школу. Нечто побудило молодого человека произнести в советском суде слова о Боге и Божественном предназначении. Заметим уже на этих двух примерах разницу между смелостью поступка и смелостью сознания. С годами пришло и более высокое — смелость существования. Мужество.

О том и пишет Бродский. О мужестве перед лицом жизни, которая — в повседневном потоке своем — может предстать и очень часто предстает скукой.

В одном из самых известных его стихотворений есть строка: "Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной". В этих словах — и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим события, вершины. Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие равнины и низменности, идти по которым тяжело и скучно, но надо. Коль жизнь есть дар, то будней — не бывает.

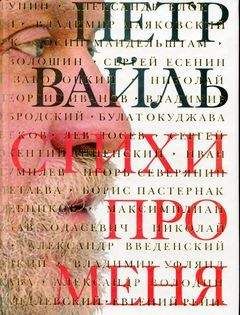

Иосиф Бродский 1940-1996

Лагуна

I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах

толкуют в холле о муках крестных;

пансион "Аккадемиа" вместе со

всей Вселенной

плывет к Рождеству под рокот

телевизора; сунув гроссбух под локоть,

клерк поворачивает колесо.

II

И восходит в свой номер на борт по трапу

постоялец, несущий в кармане граппу,

совершенный никто, человек в плаще,

потерявший память, отчизну, сына;

по горбу его плачет в лесах осина,

если кто-то плачет о нем вообще.

III

Венецийских церквей, как сервизов чайных,

слышен звон в коробке из-под случайных

жизней. Бронзовый осьминог

люстры в трельяже, заросшем ряской,

лижет набрякший слезами, лаской,

грязными снами сырой станок.

IV

Адриатика ночью восточным ветром

канал наполняет, как ванну, с верхом,

лодки качает, как люльки; фиш,

а не вол в изголовье встает ночами,

и звезда морская в окне лучами

штору шевелит, покуда спишь.

V

Так и будем жить, заливая мертвой

водой стеклянной графина мокрый

пламень граппы, кромсая леща, а не

птицу-гуся, чтобы нас насытил

предок хордовый Твой, Спаситель,

зимней ночью в сырой стране.

VI

Рождество без снега, шаров и ели,

у моря, стесненного картой в теле;

створку моллюска пустив ко дну,

пряча лицо, но спиной пленяя,

Время выходит из волн, меняя

стрелку на башне — ее одну.

VII

Тонущий город, где твердый разум

внезапно становится мокрым глазом,

где сфинксов северных южный брат,

знающий грамоте лев крылатый,

книгу захлопнув, не крикнет "ратуй!",

в плеске зеркал захлебнуться рад.

VIII

Гондолу бьет о гнилые сваи.

Звук отрицает себя, слова и

слух; а также державу ту,

где руки тянутся хвойным лесом

перед мелким, но хищным бесом

и слюну леденит во рту.

IX

Скрестим же с левой, вобравшей когти,

правую лапу, согнувши в локте;

жест получим, похожий на

молот в серпе, — и, как черт Солохе,

храбро покажем его эпохе,

принявшей образ дурного сна.

X

Тело в плаще обживает сферы,

где у Софии, Надежды, Веры

и Любви нет грядущего, но всегда

есть настоящее, сколь бы горек

не был вкус поцелуев эбре и гоек,

и города, где стопа следа

XI

не оставляет — как челн на глади

водной, любое пространство сзади,

взятое в цифрах, сводя к нулю —

не оставляет следов глубоких

на площадях, как "прощай" широких,

в улицах узких, как звук "люблю".

XII

Шпили, колонны, резьба, лепнина

арок, мостов и дворцов; взгляни на-

верх: увидишь улыбку льва

на охваченной ветром, как платьем, башне,

несокрушимой, как злак вне пашни,

с поясом времени вместо рва.

XIII

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым

лицом, сравнимым во тьме со снятым

с безымянного пальца кольцом, грызя

ноготь, смотрит, объят покоем,

в то "никуда", задержаться в коем

мысли можно, зрачку — нельзя.

XIV

Там, за нигде, за его пределом —

черным, бесцветным, возможно, белым —

есть какая-то вещь, предмет.

Может быть, тело. В эпоху тренья

скорость света есть скорость зренья;

даже тогда, когда света нет.

1973