КРАСНЫЙ КНЯЗЬ

Два с лишним десятка лет назад, когда я постигал в американской аспирантуре российскую филологию, программа во многом совпадала с советской, за естественным исключением идеологических дисциплин, всех этих вариантов научного утопизма и обскурантизма. Но кроме этих сомнительных минусов были и несомненные плюсы, замечательная научно-критическая литература русской эмиграции, в ту пору закрытая для бывших соотечественников, запертая в бункерах спецхрана, а то еще и в чужом языке. Это были работы Константина Мочульского, Петра Бицилли и многих других, но жемчужиной всей этой коллекции была, несомненно, «История русской литературы» Дмитрия Мирского, написанная в середине 20-х годов и, в отличие от десятков произведений подобного рода, не утратившая ценности и уникальной свежести по сей день. Думаю, что даже сегодня эта книга известна в России гораздо меньше, чем того заслуживает.

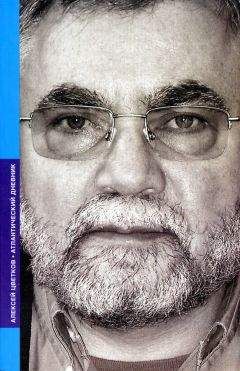

Впрочем, фигура автора в данном случае еще интереснее его трудов. Дмитрий Мирский был одним из самых ярких представителей послереволюционной русской диаспоры – не узником эмигрантского гетто, как большинство других, а деятельным и полноправным участником британского культурного процесса того времени. Его странная судьба была в центре общего внимания: необъяснимый дрейф от белогвардейской идеологии в сторону марксизма, а затем неожиданное и роковое возвращение в Советскую Россию, навстречу неизбежной гибели.

Известный британский писатель и журналист Мэлком Маггеридж, встречавшийся с Мирским уже после его возвращения в СССР, сделал его прототипом героя одного из своих романов и уделил ему немало внимания в мемуарах под названием «Хроника времени, растраченного попусту».

...

Его всегда приглашали на московские приемы показать присутствующим иностранцам, что князь может остаться целым и невредимым при диктатуре пролетариата… Мирский всегда приходил, думаю, что из-за бесплатного шампанского. Он был большой любитель выпить, а денег имел немного. В любом случае, он зарабатывал только рубли – писанием статей для «Литературной газеты», в которых рвал на части современных английских писателей, таких как Д. X. Лоуренс, Т. С. Элиот и Олдос Хаксли, которых в разговоре именовал «бедный Лоуренс», «бедный Том», «бедный Олдос». Мне это показалось симпатичным. В Гражданской войне он сражался на стороне белых, потом жил в эмиграции в Париже и слыл человеком самых реакционных взглядов. Затем он прибыл в Лондон, где неизбежно стал профессором и получил заказ написать книгу о Ленине. В ходе работы над ней он стал видеть в нем просвещенного спасителя, а не злобного вырожденца, как раньше. В итоге он перестал быть князем и стал товарищем… Когда я обрисовал его карьеру корреспонденту Temps Лучани, тот кисло заметил, что Мирскому удался необыкновенный трюк, быть паразитом при трех режимах: князем при царизме, профессором при капитализме и человеком пера при коммунизме. Это было справедливо, но Мирский мне все равно нравился.

Филология не принадлежит сегодня к ведущим расходным статьям российского бюджета, но Мирскому вторично повезло на его второй родине, которую он так трагически покинул. В издательстве Оксфордского университета вышла книга профессора того же Оксфорда Джералда Смита, одного из ведущих западных славистов, под названием «Д. С. Мирский: русско-английская жизнь». У меня нет сведений об откликах в России, но в Америке, в журнале New Criterion, помещена развернутая рецензия на эту книгу, написанная ветераном художественной и литературной критики Хилтоном Кремером. Поскольку сама книга, как это типично для сегодняшних академических изданий, стоит несусветные 110 долларов, я, наверное, не скоро смогу ознакомиться с ней в полном объеме, но из отрывков, найденных в Интернете, и из текста рецензии можно составить некоторое впечатление.

Начнем с этих странных инициалов: Д. С. Полное имя нашего героя – Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, и в самом имени уже заложен элемент жизненной трагедии. Этот княжеский род, так называемый «сиятельный», принадлежит к числу немногих, восходящих к самому Рюрику. Отец Дмитрия, Петр Данилович, был до известных пор одним из столпов царского режима, губернатором, генерал-губернатором, а затем министром внутренних дел в начальной фазе первой русской революции, инициатором так называемой «эпохи доверия», когда была проведена амнистия, ослаблена цензура и разрешены земские съезды. После Кровавого воскресенья нужда в таком доверии отпала, и Святополк-Мирский получил отставку. Его сын, родившийся в 1890 году, был до революции типичным представителем интеллигенции Серебряного века, писал стихи, изучал восточные языки.

История идеологического дрейфа Дмитрия Мирского в эмиграции вкратце обрисована в уже приведенном отрывке из мемуаров Маггериджа. В числе его лондонских знакомых были поэт Томас Элиот, писатели Олдос Хаксли и Вирджиния Вулф, философ Бертран Рассел и многие другие светила. Он преподавал в Лондонском университете, его «История русской литературы», опубликованная в двух томах, а затем сокращенная до одного, была принята весьма благожелательно и до сих пор регулярно публикуется в англоязычном мире, издание за изданием. Владимир Набоков, известный своей исключительной скупостью на похвалы, считал эту книгу «лучшей историей русской литературы на любом языке, включая русский». Сейчас, многие десятки лет спустя, я могу твердо присоединиться к этому мнению.

Что же в таком случае привело Мирского к марксизму, а в конечном счете в ледяные узы ГУЛАГа? Я незнаком с полным текстом книги Джералда Смита и могу лишь гадать о том, какие именно детали биографии тирана-основоположника могли изменить мнение о нем и об основанной им кровавой утопии в положительную сторону. Можно, конечно, вспомнить, что в те годы мировоззрение западной интеллигенции, в особенности британской, было пронизано симпатиями к Советскому Союзу, что явствует из книг путешественников в страну пролетарского счастья и из многочисленных западных газетных корреспонденций. Этой инфекции были подвержены даже, казалось бы, самые светлые умы – многие высказывания Бернарда Шоу сегодня читать просто позорно. Но Мирский, в отличие от всех этих симпатизирующих, знал о России гораздо больше и понимал ее гораздо глубже – в противном случае он не мог бы написать того, что написал, по крайней мере, во времена своего лондонского проживания. Его эволюция в советскую сторону не имела ничего общего с припадочным патриотизмом некоторых кругов эмиграции или с идеями евразийцев, которые к тому же предпочитали симпатизировать советской империи, оставаясь на благополучном Западе. Сам Мирский в период своего интеллектуального пика производит впечатление человека настолько западного, что отбытия на ПМЖ в Москву ожидаешь скорее от Шоу, чем от него.

Так или иначе, произошло то, что произошло. В 1931 году Дмитрий Мирский вступил в коммунистическую партию Великобритании, а в 1932-м, при посредничестве Горького, он получил разрешение на возвращение в СССР. До ареста оставалось еще пять лет. Накануне отъезда его видела Вирджиния Вулф, с которой Мирский познакомился еще в Париже. Она отмечает печать отчаяния и страдания на его лице. «Я думала, – пишет она в дневнике, – глядя, как его глаза то разгораются, то меркнут: скоро будет тебе пуля в голову».

Мирский был арестован в 1937 году. Смиту удалось ознакомиться в архивах с его делом, он приводит в своей книге отрывки из протоколов допросов. На Колыме, куда потомка варяжских князей отправили исправляться, он был определен на лесоповал, и его работа и поведение в лагере охарактеризованы в деле как «неудовлетворительные». Он скончался в лагерном медпункте 6 июня 1939 года.

По мнению Хилтона Кремера, советская часть биографии Мирского удивительна не своим закономерным концом, а тем, что она продолжалась так долго – сравнительно долго. Возможно, что Маггеридж все-таки прав и Мирский имел для Сталина некую демонстрационную ценность, как слон в зоопарке: показать гостям с Запада, приехавшим подивиться на советское чудо, что даже сиятельный князь может жить и приносить посильную пользу в пролетарском государстве.

Впрочем, Кремер – не специалист по советской истории, и действиям советского режима есть свое объяснение. Выставленная на классового врага сеть была до поры до времени избирательной, с большими прорехами. Более того, до 37-го года известны случаи, когда люди, угодившие в ГУЛАГ, возвращались оттуда целы-невредимы и принимались жить заново – лишь затем, чтобы вновь подвергнуться аресту, на этот раз уже практически безвозвратно. Настоящее поголовное искоренение началось именно в 37-м, и от него уже мало кому удалось уйти. Время Мирского пришло вместе со временем Мандельштама, Бабеля и многих тысяч других. Мы не можем проникнуть в кровавые умыслы деспота, но нам сегодня хорошо известна их история.