Книжка Малевича, изданная Матюшиным и распространяемая на выставке, носила название «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм». Она ввела в оборот термин «супрематизм», однако основной ее пафос был направлен на обличение и ниспровержение господствующих художественных вкусов.

Текст художника и сейчас впечатляет корявостью, экспрессивностью и независимостью от литературных Канонов и грамматических правил; это в определенной мере объяснялось незнакомством супрематиста с ними, в чем он никогда не стеснялся признаваться. С другой стороны, в коллективной декларации «баячей будущего» Матюшина, Малевича и Крученых еще летом 1913 года был обнародован императив: «Уничтожить „чистый ясный, честный, звучный Русский язык“, оскопленный и сглаженный языками человеком от „критики и литературы“»[2]. Ему Малевич следовал неукоснительно. Риторика первых манифестов художника обладала также всеми чертами, присущими манифестам и итальянских футуристов, и русских левых: безапелляционностью, агрессивностью, эпатажностью, полемичностью.

В лице Малевича — создателя беспрецедентного направления, пропагандиста-интерпретатора — радикальные художники обрели лидера. Тактические задачи супрематиста по обеспечению «моего первенства» были выполнены. Предстояла работа по утверждению, расширению, закреплению оригинального отечественного «изма». Она и выполнялась его родоначальником с немалым размахом.

С осени 1915 года и до отъезда в Витебск в ноябре 1919 года — то есть за четыре года — Малевич переворотил горы. Даже краткий перечень того, чем он был занят в предреволюционные и послереволюционные времена, займет немало места: экспонент легендарных выставок левых; лектор, участник диспутов и эпатажных акций; организатор общества «Супремус» и инициатор издания одноименного журнала (первый номер готов был полностью); председатель объединения «Бубновый валет»; председатель Художественной секции Московского совета солдатских депутатов; член комиссии по охране ценностей искусства и старины, комиссар по охране ценностей Кремля; автор цикла статей в газете «Анархия»; член Совета федерации профессионального союза художников-живописцев Москвы; строитель нового музейного дела в стране; пропагандист нового искусства; руководитель мастерской в Свободных художественных мастерских. Все эти ипостаси художника получали отражение в его публичных выступлениях в журналах, газетах, каталогах выставок.

Самым же поразительным явлением и в собственной биографии Малевича, и с точки зрения истории искусства XX века стал его выход за пределы живописи. Супрематизм, делившийся на три этапа: черный, цветной, белый, — был завершен своим создателем пустыми холстами. «О живописи в супрематизме не может быть речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого»[3], — напишет он в 1920 году. Тот путь в пространство чистого умозрения, который был начат заумными картинами, получил логическое завершение; с живописью действительно было покончено на многие годы.

Обращение Малевича к вербальному творчеству было спровоцировано на первый взгляд тактическими целями. Тексты стали для супрематиста вспомогательными орудиями в общественной деятельности; форма манифеста, наиболее соответствующая задачам самоутверждения, определяла их характер. Однако стихия слова, надолго захватившая художника, имела гораздо более глубокие основания и вызывала к жизни произведения, выходившие далеко за рамки декларативной публицистики.

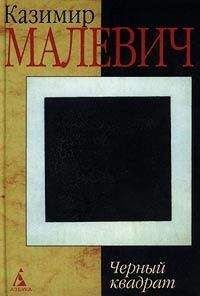

Супрематический этап его биографии сопровождали неоднократно испытанные экстатические переживания; мистическая природа этих визионерских слияний со Вселенной не вызывает сомнений. Начало им положило судьбоносное явление Черного квадрата. Оно было для Малевича ошеломительным — целую неделю после рождения этого «живого, царственного младенца» он не мог ни спать, ни есть, ни пить.

Всеобъемлющая утопия нового «беспредметного мира» открылась художнику явлением его главной картины, заставившей его остро ощутить свою призванность. Пророческий пафос исходил от письма к Александру Бенуа (май 1916), где Малевич в слове закрепил свой амбивалентный жест, сакральный и святотатственный, — вознесение Черного квадрата в красный угол на выставке «0,10». В письме к критику, увидевшему в картине гробовую плиту теплому, любимому миру искусства, Малевич назвал свое творение «голой без рамы иконой своего времени». Слог, ритм, образы письма глубинно родственны другим произведениям, в изобилии появившимся у художника во второй половине 1910-х годов. Назвать их можно только поэзией, ибо эти сложные, ритмически организованные тексты суть импровизационные нерифмованные стихи, возникшие в минуты озарения.

Сам Малевич, которому от рождения было дано пророческое имя «Казимир» — «Казати-миру»[4], создал впечатляющий литературный автопортрет:

«Поэт есть особа, которая не знает себе подобной, не знает мастерства или не знает, как повернется его Бог… Разве может в минуты, когда великий пожар возникает в нем, думать о шлифовании, оттачивании и описании… Поэт не мастер, мастерство чепуха, не может быть мастерства в божеском поэта, ибо он не знает ни минуты, ни часа, ни места, где воспламенится ритм… В нем начнется великая литургия…Дух церковный, ритм и темп — есть его реальные выявители…»

Эти строки появились в статье «Поэзия», написанной в 1918 году, — ко времени ее создания у автора был уже целый цикл «литургий», а также неразрывно связанных с ними текстов, чья ритмическая организация и стилистика дает основания причислить их к поэзии (для них существовало определение «интуитивная запись», употребленное первым каталогизатором текстов Малевича, Эль Лисицким[5]).

В литургийном цикле свободный ритм, колеблющий плотную массу словесного «вещества», не поддается метрической фиксации, он подчинен одному лишь напору вдохновенного вещания о проступающих истинах и горизонтах новой реальности. Малевич в полной мере ощущал себя поэтом-мессией, и могучий поток мыслей и образов просто сметал условные границы жанров. В его «литургиях» сплавлены гимны-прорицания религиозного толка, натурфилософская лирика, теоретические трактаты, мистические откровения. Метаконтекетом ритмических строф, написанных в эпоху супрематической живописи, был Ветхий и Новый Завет.

В литургийных посланиях автор сполна использовал коммуникативную функцию языка; семантическая нагруженность текстов в значительной степени предопределила органическое перерастание его поэзии в философское творчество.

Превращение супрематизма из направления новейшей живописи в философию сам Малевич отмечал в многочисленных трактатах, пик создания которых пришелся на годы преподавания в Витебске (1919–1922).

Для него с самого начала было очевидным, что Черный квадрат ему не дан, а задан, если переиначить известную формулировку неокантианца Германа Когена. Много лет Малевич стремился постичь и облечь в слово смысл своего главного произведения. В одном из витебских писем он так определил этот процесс: «На выходе еще одна тема о супрематическом четырехугольнике (лучше квадрате), на котором нужно было бы остановиться, кто он и что в нем есть; никто над этим не думал, и поэтому я, занятый вглядыванием в тайну его черного пространства, которое стало какой-то формой нового лика супрематического мира, сам возведу его в дух творящий…вижу в этом то, что когда-то видели люди в лице Бога, и вся природа запечатлела образ его Бога в облике, подобном человеческому, но если бы кто из седой древности проник в таинственное лицо черного квадрата, может быть, увидел бы то, что я в нем вижу»[6]. Супрематизм, как был убежден художник, возник не только для того, чтобы русское искусство стало авангардом мирового. Восхождение «по ступеням познания» беспредметной живописи вывело ее инициатора к метафизическим горизонтам.

Черный квадрат в высшей степени амбивалентен: это не конец или начало, а конец/начало, Нуль форм, чреватый всеми формами. И в метафизике Малевич ощущал себя последним/первым философом. Истина была предъявлена персонально ему, и тем самым именно он был уполномочен положить конец всем прежним заблуждениям и возвестить начало «нового миростроения».

Живописный супрематизм был для мыслителя той дорогой, что вела к постижению бытия; бытие раскрывало себя в беспредметных картинах как непознаваемое безграничное возбуждение. Оно одно было высшей реальностью; с помощью разума понять его было нельзя, и только в слиянии с ним наступал момент пробуждения, исчезала иллюзорность действительности, и человек обнаруживал себя не в эмпирике, а в бытии.

Таков был ответ художника-метафизика на извечный вопрос человечества; Малевич много лет стремился довести его до сознания «общежития», как он обобщенно называл человеческую цивилизацию. То был скорее акт пророка, нежели философа; отсюда эсхатология последнего/первого учения о беспредметности, его мессианские интонации — родовые черты творчества великих мистиков, харизматических «учителей» человечества.