скрестила на груди руки — отвела взгляд. Посмотрела на окно, за которым всё же появился свет уличных фонарей. Усмешка словно прилипла к губам Волковой — это притом, что её сапфировые глаза влажно блестели.

— Три изданных неплохими тиражами сборника стихов, — сказал я, — это неплохой показатель для «посредственности».

— Четыре сборника! — воскликнула Лена. — У Алины Солнечной вышло четыре сборника стихов!

— Тем более.

Волкова покачала головой.

— Печатали не поэтессу, а маленькую девочку, — сказала она. — За счёт неё воскрешали свою затухающую славу другие поэты. Они и помогали печатать стихи девочки. Ведь всем интересно было почитать и посмотреть на ребёнка, что пишет и говорит, как взрослый. Алина Солнечная была как та артистка из цирка уродов.

Хозяйка квартиры хмыкнула.

Продолжила:

— А потом девочка подросла. И уже не походила на куклу. Но её стихи остались на прежнем уровне: на уровне рано повзрослевшего ребёнка. Такие незрелые и посредственные стихи советским людям не интересны. Да и не Алина Солнечная их писала, а её мать. Это всей стране известно. Эксперты уже всё объяснили и доказали.

Волкова пожала плечами. Вздохнула.

— И ничего подобного! — воскликнула Кукушкина.

Она топнула ногой — Барсик сорвался с места и спрятался под диван.

— Всё это враньё! — сказала Лена. — Твои стихи не стали хуже! Они теперь во сто крат лучше! Уж я-то знаю! Я их читала! И старые, и новые! У меня две твои книжки есть! А две другие я брала в библиотеке! Теперь ты пишешь лучше, чем в детстве! Это правда! Особенно сейчас — про любовь! А все те газеты и журналы врут!

По щекам Кукушкиной заскользили слёзы (мне почудилось, что из «подбитого» правого глаза капли влаги появлялись чаще). Девочка словно не замечала их. Капельки добирались до нижней челюсти и падали на непокрытый ковровой дорожкой пол.

Барсик выглянул из своего убежища из-под дивана, понюхал одну такую каплю, лизнул её языком.

Алина покачала головой (она по-прежнему смотрела за окно).

— Ты просто ничего в этом не понимаешь, — сказала Волкова.

Говорила она едва слышно.

— Я не понимаю⁈ — спросила Лена. — Я⁈ Да я!.. Да ты!.. Да что ты!.. А!

Кукушкина в сердцах махнула рукой. Вытерла рукавом лицо, всхлипнула. И вдруг замерла, прислушалась. Выдала тихое «ой», переступила через котёнка и поспешила на кухню, где постукивал крышкой чайник, и шипела брызгавшая на конфорку электроплиты вода. Барсик дёрнул ушами, махнул хвостом и бесшумно поспешил следом за семиклассницей. Волкова провела рукой по щеке, шмыгнула носом. Но не повернулась ко мне — она невидящим взглядом скользила по темно-серому полотну неба. Я отметил, что сегодняшняя Алина (с поникшими плечами и погасшими глазами) мало чем напоминала ту улыбчивую девочку из Лениной книги. На щеках Волковой не увидел и намёка на ямочки: те, что красовались на портрете Солнечной. Алина сейчас походила на своё детское изображение разве что шрамом, разрезавшим правую бровь на две неравные части.

— Нехило тебе засрали мозги, — пробормотал я.

Поставил на пол гитару — струны возмущённо загудели.

И громко сказал:

— Давай, показывай.

Алина всё же взглянула на меня: настороженно.

— Что показать? — спросила она. — Плохие стихи?

Волкова снова усмехнулась: скривила губы — в её глазах всё ещё блестела влага.

Чайник на кухне успокоился — теперь там звякнули чашки.

— Стихи тоже посмотрю: обязательно, — сказал я. — Но только сделаю это чуть позже. Стихи немного подождут. А сейчас, Волкова, доставай из своего тайника все эти пакостные статейки. Тащи сюда все эти размышления псевдоавторитетных критиков и разборы твоего творчества от слабоумных поэтических экспертов. Взгляну, что они о тебе там накропали.

Алина отшатнулась, прижалась спиной к дивану.

— И не смотри на меня такими большими глазами, — сказал я. — Неси сюда эти газетёнки. Не сомневаюсь: ты их сохранила и перечитываешь время от времени. Разве не так? Так. По тебе вижу. Наизусть, небось, все эти рассказы о «серой посредственности» выучила. Иначе бы уже забыла обо всей этой глупой ерунде и не насиловала себе ею мозг.

Я отодвинул на край стола пепельницу, пачку сигарет и спички. Постучал ладонью по столешнице.

Повторил:

— Неси, не бойся.

Алина вскинула подбородок.

— А я и не боюсь.

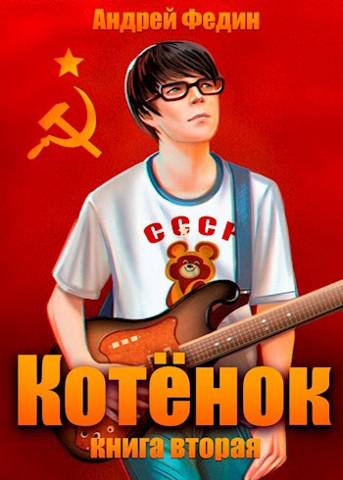

Она встала с дивана, одёрнула халат. В лицо мне не смотрела, словно опасалась встретиться со мной взглядами. Прошлась к серванту, открыла дверцу антресоли, приподнялась на цыпочки. Я невольно залюбовался её обтянутой тканью фигурой. Память будто получила «запрос» — любезно воскресила эпизод той ночи, когда я рассматривал тело Волковой без помех в виде старого потёртого халата. Я тут же прогнал те воспоминания. Но порадовался, что сидел сейчас в кресле, а не щеголял по комнате в своих тесных штанах и в заправленной в брюки футболке (той самой: с олимпийским мишкой на груди). Забросил ногу на ногу — на всякий случай, чтобы не шокировать суетившуюся на кухне семиклассницу видом оттопыренной ткани брюк. «Когда там этот День учителя? — подумал я. — Пора уже познакомиться с нашей молоденькой математичкой. Поскорее. И поближе».

Волкова достала из антресоли распухшую от содержимого потёртую картонную папку. Развернулась на пятках, прошагала к креслу. Стукнула папкой о столешницу, проронила: «Да пожалуйста…» Вынула из пачки «Родопи» сигарету, чиркнула спичкой — закурила. Я отогнал от своего лица дымок. Алина фыркнула. Но так и не взглянула мне в глаза. Она выпустила в потолок струю дыма, ушла к окну, прихватив со стола пепельницу. Замерла около высокой узкой форточки, прикрытой металлическими жалюзи. Я снова скользнул взглядом по девичьему телу, увидел отразившиеся в оконном стекле глаза Волковой. Они смотрели не за окно — на меня… и на лежавшую рядом со мной папку. Я развязал на папке шнуровку, приподнял изогнутую крышку. Увидел пожелтевшую от времени газету. В гостиную вернулась Лена Кукушкина — она принесла мне чашку с парящим чаем.

— Что это? — спросил семиклассница.

Она указала на газету — вытянула шею, разглядывала пожелтевшую страницу, где красовался заголовок статьи: «Недетские стихи».

— Мусор, — ответил я.

Вручил Кукушкиной гитару и отправил Лену на диван — «заниматься». Семиклассница выполнила моё распоряжение. Но не отводила от папки блестевших от любопытства глаз. Я снова поймал на себе взгляд Алининого отражения. Не отреагировал на него. Вынул из папки старую газету, разложил её у себя на коленях. И увидел под заголовком статьи «Недетские стихи» нечёткую чёрно-белую иллюстрацию, поделённую на две части. С левой стороны — узнал тот самый снимок из книги «Рисунок судьбы: избранные произведения» (девочка семи или восьми лет рядом со статуэткой в виде льва). В правой части картинки поместили девчонку постарше: подростка лет двенадцати (но всё ещё с ямочками на щеках и со счастливым взглядом). Я ни на миг не усомнился, что оба ребёнка — это Алина Солнечная. Чему тут же отыскал подтверждение в виде выполненного неровным шрифтом пояснения под иллюстрацией.

Заметил, что Кукушкина несколько секунд безостановочно терзала верхнюю струну, но палец левой руки удерживала на одном и том же ладу: засмотрелась на газету в моих руках.

— Не отвлекайся, — сказал я.

Кукушкина кивнула, но взгляд от газеты не отвела.

Я нахмурил брови и углубился в чтение.

'…Вышедший в тираж поэт воспользовался выдумкой своей любовницы. Он ухватился за рассказанную ею совершенно неправдоподобную историю о талантливых стихах четырехлетнего ребёнка, потому что увидел в этом шанс привлечь внимание и к своим теперь уже никому не нужным сочинениям. Благодаря его всемерной поддержке и связям с трудом пересказывавшая заученные наизусть стихотворные строки Аллина Солнечная едва ли не в одночасье стала знаменита на всю страну. В Советском Союзе любят детей — полюбили и четырёхлетнюю поэтессу с милыми ямочками на щеках. И длилась эта народная любовь до тех пор, пока милая девочка не превратилась на глазах у всей страны в избалованного, дерзкого и грубого подростка. Лишь тогда советские любители и ценители поэзии вышли из навеянного её ямочками колдовского сна и пристально взглянули на её стихи.

Известный литературный критик Леонид Феликсович Лившиц не первым заметил полное отсутствие видимого прогресса в творчестве юной поэтессы Солнечной. Но именно его голос прозвучал громче других. Леонид Феликсович обратил внимание общественности на то обстоятельство, что авторский стиль Алины Солнечной за почти десятилетие её творчества почти не изменился. Хотя девочка за это немалое время из милого насмышлёныша превратилась в нелюдимую девицу. Лившиц забил в набат, доказывая: четырёхлетняя кроха и четырнадцатилетняя девушка не способны схожим образом излагать на бумагу свои мысли. Он первый и сформулировал предположение о «мистификации». Тем временем покровитель «юного дарования» почувствовал скорое разоблачение аферы с ребёнком-поэтессой. Он собрал вещички и под надуманным политическим