Шведова вспрыгнула на колесо, стремительно перебралась через борт. Черт с ним, что юбка задралась — только бы не прикасался, урод иномирный. Ряшку нажрал… Все-таки белогвардейцы они или нет?

Остальные уже загрузились. Майор хозяйственно расстилал телогрейки — захапал обе, вздремнуть собирается. Торчок подмигивал — у кабины трясет меньше, место уже занял. Собственно, Женька тоже туда нацелился. Вот кто он-то такой? Неужели тоже чужой? Но как же в это поверить? Рожа интеллигентная, опять окуляры нацепил, пилотка как из задницы. Москвич, он и есть москвич. Но ТАМ ведь совсем другие должны быть…

— Ты чего, брезгуешь, что ли? — хмуро спросил москвич-переводчик. — Садись посередке, мягче будет. Или мне к борту отсесть?

Марина села на лапник между лейтенантом — то ли своим, то ли чужим, — и надежным Торчком. Павло Захарович скреб щеку, уже щетинистую — по всему видно, принять то, что майор наплел, было нелегко и видавшему виды ефрейтору. Что ж делать-то теперь?

Майор, с удобством устроившийся на лапнике и телогрейках, приоткрыл один глаз:

— Вы беседуйте, не стесняйтесь. Я сплю крепко. Только уж лучше на отвлеченные темы дискутируйте. А то я пугаюсь, когда над головой из «нагана» шмаляют.

— Спите, Виктор Иванович, какие уж тут разговоры на ходу? — сказал Земляков, устраивая понадежнее винтовку.

В кузов заглянул старший лейтенант:

— Устроились? Можем двигаться?

— Так давно пора, — заметил Попутный, зевая.

Хлопнула дверь, из кабины донеслось:

— Он сказал «поехали!» и взмахнул рукой. Жми, Леха…

* * *

Когда старшина заревела, Женька вообще ничего не понял. Девчонка не плакала, а натурально ревела. Говорят «в три ручья», так тут все четыре. Потому как и из носа… И эти всхлипы задыхающиеся… Кошмар какой. Уткнулась в плечо Торчку и аж колотит ее…

Женька вытащил флягу, но совать воду было нелепо — подавится определенно. Вцепилась в юбку свою — кулак аж белый. Попутный глянул, решил спать дальше.

Не всхлипывала, стонала-задыхалась. Негромко, но прямо хоть вытаскивай «лахти» да стреляйся. Торчок что-то бормотал, гладил девчонку по плечу.

— Может, остановимся? — пробормотал Женька, кривясь.

— Та пройдет сейчас. Наш Варварин тож так говаривал. Про «поехали» да про руку махнувшую… — беспомощно пояснил ефрейтор.

Шведова крепко сунула ему кулаком в живот, всхлипнула особо яростно…

Проскочили хутор, выехали к шоссе, ждали, когда регулировщик разрешит в колонну втиснуться, а Шведова все плакала. Обессилела, правда, хлюпала по-простому. Пила из фляжки, зубами звякала, снова хлюпала. Лицо вновь распухло, взрослым, бабьим стало.

— Марин, он не нарочно. Я про Коваленко. У нас так часто говорят, — сказал Женька, вертя в руках старшинскую пилотку. — Фраза просто знаменитая. Ее наш первый космонавт скажет. Ну, когда в космос полетит.

— О как. — Торчок покрутил головой. — А оно, наш или ваш взлетел-то?

— Советский.

— Оно и понятно. — Торчок погладил мятый старшинский погон. — Слышь, Мариш, чего мы творили-то.

Шведова только всхлипнула, но Женька, чувствуя непонятную обиду, сказал:

— И наши регулярно летают. Стараемся не сдавать позиции.

— Э-э… — Ефрейтор лишь махнул рукой.

— Пилотку отдайте. — Старшина села, попыталась вытереть красное лицо. Ей слили остатки воды. Шведова утерлась, надела пилотку.

— Уроды вы. Под царским небось флагом жопы капиталистам лижете?

— Не знаю, — мрачно сказал Женька. — Он какой был-то, царский-то? Черт, да не смотри на меня так. Я по армейской форме, на головном уборе, вот такую же звезду красную ношу. Пусть и не на пилотке.

— Не хочу об этом. — Шведова яростно вытерла распухший нос. — О другом рассказывай. О нормальном.

— Ну… — Женька посмотрел на часы без стрелок на ее запястье. — Во, могу о часах этих. Можно сказать, лично с эсэсмана снял. В Харькове дело было…

Трясло полуторку, пыль садилась серой пудрой, скрипела на зубах. Рассказывал Земляков. Почему-то не о рукопашных схватках с озверевшими эсэсами и не об отчаянном штурме Госпрома. О госпитале сказать захотелось. О том, как вытащили, вывезли раненых, всех, до последнего человека. Как немцы были в двух шагах, а от корпусов Клингородка все отходили набитые ранеными машины и повозки. И каким чудом тот транспорт соскребали со всего города. О Варварине вроде и не упоминал, но ведь понятно. Участвовал. Правильная та операция была. Как «калька» не выгибайся обратно, как вектор не рыскай, люди-то живы остались.

21 июня.

Вечер

Закончена основная часть Выборгской наступательной операции. За одиннадцать дней нашими войсками были прорваны три оборонительные полосы противника.

21 июня.

Утро

Начата Свирско-Петрозаводская наступательная операция в Южной Карелии.

В 8 часов утра 21 июня 50 бомбардировщиков 261-й смешанной авиационной дивизии и 150 штурмовиков 260-й и 257-й смешанных авиационных дивизий нанесли массированный бомбо-штурмовой удар.

Проведена 3,5-часовая артподготовка: до 150 орудий и минометов на километр фронта, более 100 тысяч снарядов и мин.

Ленинград

11.40

Проснулся Женька от дребезжащего звонка — трамвай голосил — битый, мятый, но живой трамвайчик. Вокруг высились стены домов: выбитые стекла, краснеющий под пятнами осыпавшейся штукатурки кирпич, провисшие оборванные провода. «Диверсантка» стояла на перекрестке, пропускала общественный транспорт. Кто-то невидимый бодро и невнятно говорил сверху о литовских партизанских отрядах «Смерть оккупантам», «Вильнюс», «Победа» и имени таинственного Костаса Калинаускаса[60]. Ага, радио, громкоговоритель…

Личный состав спал. Шведова скрутилась клубком, ловко втиснув голову во впадину между вещмешками. Торчок похрапывал, приоткрыв рот с желтоватыми редкими зубами. Женька сел, нащупал свою пилотку, — тьфу, за отворотами красной пыли полно — еще в Выборге стройматериалами запасся.

Попутный приоткрыл глаз:

— Северная Пальмира, Земляков. Досыпай, пока можно.

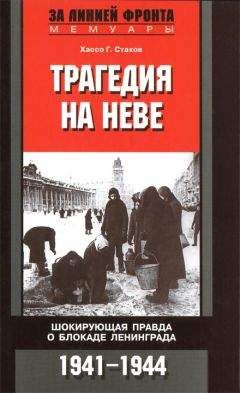

Спать Женьке больше не хотелось. Сидел у борта, смотрел на малолюдные улицы. В Питере, в смысле, в Ленинграде, Земляков бывал в малолетстве, да и года два назад с предками наведывался — на концерт «Скорпионс» приезжали. Сейчас в серых, пыльных улицах можно было узнать что-то знакомое. Но… Жуткая ведь вещь — Блокада…