Леди Хоуп была такой же вредной, как тявкающая собачка, и полностью подходила моей госпоже с учетом изобретательности последней. Эта суровая компаньонка всегда была в нескольких шагах от нее, жестко ограничивая круг ее занятий лишь теми, которые она считала подходящими. Она могла вышивать, или гулять со своими фрейлинами в саду, или слушать музыку. На езду верхом не было и надежды, даже если бы она чувствовала себя достаточно хорошо для этого. Вечерами ключ в замке наших комнат поворачивался, и двое охранников вставали рядом с дверью так, что даже бумажный лист не смог бы проскользнуть под дверью.

Итак, она тосковала по своему любовнику так же, как страдала от ранних симптомов своей беременности. Мне было любопытно, сообщила ли она Лостлеру, что носит его дитя. Она всегда была в пределах моего поля зрения с момента моей неудавшейся попытки с травами, и передача ему секретной записки была бы бесполезной из-за его неграмотности. Хотя он определенно услышал бы о ее позоре. Я надеялась, что у него хватит ума не пытаться связаться с ней, потому как это выдало бы ее, и никому из нас не пошло бы на пользу.

Почему больше никто не выявил очевидной связи, почему ее отец не прогнал мужчину или не приказал отвесить ему плетей, я не понимала. Возможно, связь принцессы с мастером конюшен была слишком позорна, чтобы ее можно было представить. Возможно, те, кто мог что-то заподозрить, не обвинили открыто Лостлера из-за страха усугубить позор наследной принцессы и попасть в немилость короля. Возможно, король внушил себе, что ребенок, пусть и незаконный, но благородных кровей, и что отец еще может выступить со своими притязаниями. Или, вероятно, смерть жены и позор дочери настолько лишили его мужества, что у него просто не было решимости разобраться с этой проблемой. Каждый день меня укорял тот факт, что я не была с ней строже и позволила опуститься до такого.

Еще кое в чем я потерпела поражение. Я была дочерью своей матушки, но, кажется, мне не хватало ни ее терпения, ни плодовитости. Я трепетала и откладывала, понапрасну надеясь на то, что Каушен разорвет отношения с мастером конюшен до того, как его семя прорастет в ней. И потом я говорила себе, что мои травы избавят ее от ребенка. Хоть я и была первой, кто узнал о ее беременности, для меня было не только тяжело выбрать мужчину, который поможет мне осуществить мой план, но даже представить такое.

Наконец, в отчаянии, я остановила свой выбор на человеке, которого, как я думала, могла соблазнить. Купер Кузнец Песен был молодым воспитанником двора. Тогда он не был настолько привлекательным, каким стал впоследствии, так как ходил взъерошенным и был долговязым и не прожил еще достаточно лет, хотя даже тогда уже обладал голосом, который доводил женщин до обморока. Я не была искусной соблазнительницей, а он не был тем, кого обычно соблазняют. Таким образом, мы оба были в затрудненном положении, и, по крайней мере, я изображала пыл, которого на самом деле не чувствовала. Он не был опытным любовником, но меня это не заботило. Наши ласки были торопливы и коротки. Когда даже после этого мои месячные все же пошли в срок, я была в отчаянии.

И опять я искала совета у матушки. Она поджала губы и покачала головой на мою глупость.

— Что ж, что же еще можно делать, как не попытаться снова? Если Эда благоволит тебе, тогда у тебя может еще быть крепкий малыш, который родится рано, или, возможно, твоя госпожа будет долго носить. Но тебе лучше постараться и не быть слишком привередливой. Какой же простачке я дала жизнь, женщине, которая не может уговорить мужчину устроиться у нее между ног?

Ее слова жгли, но то был совет, необходимый мне. Уже до того, как взошла новая луна, я почувствовала утреннюю тошноту. Избавиться от Коппера не было проблемой: при намеке на то, что я могу носить его ребенка, его мастер выслал его в Герцогство Бернс на зиму, и я была рада больше не видеть его. Сначала я не сказала своей хозяйке, что я сделала. Когда ночи стали холоднее, и ее тревоги овладевали ею, она все еще иногда звала меня к себе в постель, не для удовольствия, а чтобы опустить голову на плечо и мурлыкать о ее тайной любви и о том, как же сильно она по нему скучает.

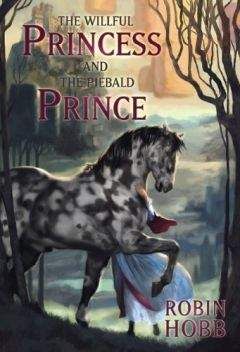

Иногда она с жаждой говорила о своей утраченной возможности проехаться на Пятнистом Жеребце размашистым галопом и неторопливо вернуться обратно. Даже тогда она верила, что я не знала о том, кто был ее любовником. Она считала меня такой дурой! И так, не зная, как это меня задевает, она кормила меня намеками на него, на гладкость кожи на его спине, или мягкость губ, когда он ее целовал. Она рассказывала также про сотни разных планов ускользания от ее драконовской компаньонки для того, чтобы воссоединиться с возлюбленным. Ее планы были дикими и глупыми, и все же, когда она требовала согласиться помочь ей, что я могла сделать, как не пообещать ей эту помощь? Время от времени она пыталась реализовать свои планы, и время от времени мне удавалось уговорить ее отложить их выполнение. Она становилась все более нетерпеливой и недовольной мной, и я ежедневно боялась, что она попытается сбежать, и это станет катастрофой для всех нас. Ее стремление к нему задевало меня сильнее, чем она думала. И в ночь, когда она узнала о том, что я тоже носила под сердцем дитя, я вдруг осознала, как можно разорвать ее узы с калсидийским мастером конюшен и положить конец ее планам на побег.

Мы были вместе в постели, прижавшись друг к другу в поисках тепла. За оконными ставнями ее спальни неистовствовал снежный шторм. Ветер проникал сквозь щели, и пламя очага танцевало под его мелодию. Время от времени порыв был достаточно яростным для того, чтобы заставить колыхаться гобелены, покрывающие холодные каменные стены комнаты.

— Обними меня, Фелисити! Ночь так холодна, — прошептала она мне, и я была рада повиноваться. Но она отвернула свое лицо от моего, воскликнув: — Твое дыхание пахнет рвотой! Ты нездорова?

Я покачала головой и решила, что этой ночью открою свой секрет.

— Только если той же болезнью, что и Вы, моя госпожа. Ребенок, что растет внутри меня и досаждает моему животу.

— Ты? — Она в изумлении села, позволяя холодному воздуху проникнуть в нашу кровать. — Ты беременна? — Она громко рассмеялась, но это был отнюдь не радостный смех. Ее недоверие обижало меня. — От кого? — спросила она с холодной улыбкой. — Какого же мальчишку или старика ты подстерегла на темном лестничном пролете?

Я не красавица, даже не симпатичная. Слова о том, что я обычная, являются добрыми по отношению к моей внешности. Я кривозубая и тощая, с лицом, покрытым следами от оспин. Я знаю, что кухарки называют меня «Поросячьи глазки». Поэтому я не могла объяснить, почему ее насмешка так сильно задела меня, хоть и раньше она никогда со мной так не говорила. Иногда я оглядываюсь назад, и мне становится интересно, не чувствовала ли она, что я предала ее? Не желала ли она тайно, чтобы мое сердце всегда принадлежало ей и только ей? Почему бы иначе ее слова обратились против меня?