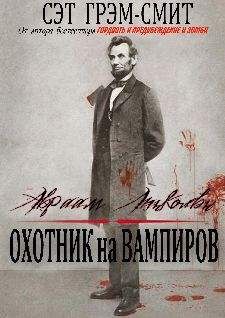

Впрочем, Эйб Линкольн всегда отличался от остальных.

Америка была еще в пеленках, когда 12 февраля 1809 года родился ее будущий президент. Со дня подписания Декларации независимости прошло тридцать три года. Живы еще были гиганты американской революции — Роберт Трит Пэйн, Бенджамин Раш и Сэмюэль Чейз. Джону Адамсу с Томасом Джефферсоном оставалось три года до возобновления их беспокойной дружбы и семнадцать — до смерти, что примечательно, в один день. Четвертого июля.

Первые десятилетия американского государства были временем безграничных, казалось бы, возможностей. К тому моменту, как Авраам Линкольн появился на свет, Бостон и Филадельфия менее чем за десять лет увеличились вдвое. Население Нью-Йорка за тот же период возросло втрое. Города сделались оживленными и процветающими. «На каждого фермера найдется два галантерейщика; на каждого кузнеца — оперный театр», — шутил Вашингтон Ирвинг в своем нью-йоркском журнале «Салмагунди».

Но рост городского населения нес с собой опасность. Как и жители Лондона, Парижа и Рима, американские горожане столкнулись с растущим уровнем преступности. Список возглавляли кражи. Отпечатки пальцев еще не снимали, камер наблюдения не было, и воров ограничивала лишь собственная совесть и изобретательность. Сообщения о грабежах даже не попадали в газеты, разве что жертва оказывалась знаменитостью.

Сохранилась история о пожилой вдове по имени Агнес Пэндел Браун, проживавшей вдвоем с дворецким (своим ровесником, к тому же глухим как тетерев) в трехэтажном кирпичном особняке на Амстердам-авеню. 2 декабря 1799 года Агнес и дворецкий улеглись спать — хозяйка на третьем этаже, а слуга на первом. Проснувшись на следующее утро, они обнаружили, что исчезла вся мебель, картины, одежда, посуда и подсвечники (вместе со свечами). Легконогие грабители оставили в доме только кровати, в которых спали сама Агнес и старый дворецкий.

Случались и убийства. До Войны за независимость они были редкостью в американских городах (точное число жертв назвать невозможно, однако три бостонские газеты за период с 1775 по 1780 г. упоминают всего одиннадцать случаев, причем десять дел было тут же раскрыто). Большинство убийств диктовалось вопросами чести: дуэли, вендетты. Чаще всего даже обвинения не выдвигались. Законы в начале девятнадцатого века были довольно расплывчатыми и в отсутствие регулярной полиции практически не приводились в исполнение. Надо отметить, что убийство раба не считалось преступлением ни при каких обстоятельствах. Это называли «нанесением вреда имуществу».

Как только Америка отвоевала свою независимость, начали происходить странные вещи. Количество убийств в городах возросло буквально в одночасье. В отличие от старого доброго «кровопролития в защиту чести», новые преступления казались бессмысленными и беспричинными. С 1802 по 1807 г. в одном только Нью-Йорке зафиксировано рекордное количество нераскрытых убийств — двести четыре. Ни свидетелей, ни мотивов преступления, а зачастую и отсутствие видимой причины смерти. Сыщики (в большинстве своем необученные добровольцы) не вели записей, так что никаких материалов по этим делам не сохранилось, кроме пачки выцветших газетных статей. Одна, например, из «Нью-Йорк спектэйтор», описывает панику, охватившую город к июлю 1806 г.:

Некий мистер Строукс, проживающий в доме 210 по Десятой улице, совершая утренний моцион, обнаружил несчастную жертву, мулатку. Джентльмен отметил, что глаза женщины были широко раскрыты, а тело сделалось твердым, будто высохло на солнце. Констебль по фамилии Макли сообщил мне, что ни около бедняжки, ни на ее одежде не было найдено следов крови. Единственным повреждением оказалась небольшая царапинка на запястье. В этом году подобный конец встретила уже сорок вторая жертва. Почтенный Дьюитт Клинтон, наш мэр, обращается к добрым горожанам с просьбой не ослаблять бдительности, пока негодяя не схватят. Женщинам и детям советуем совершать прогулки в сопровождении джентльмена, а джентльменам не рекомендуется ходить в одиночку после наступления сумерек.

Описание зловеще напоминает дюжину других случаев, зафиксированных тем же летом. Ни повреждений. Ни крови. Открытые глаза, застывшее тело. Маска ужаса на лице. В отношении жертв прослеживалась закономерность: все они были вольными неграми, бродягами, проститутками, путешественниками или слабоумными — людьми без друзей в городе, без родни. Их гибель не вызывала бурного негодования общественности. И Нью-Йорк не был одинок в своем несчастье. Сходные статьи тем летом наводнили газеты в Бостоне и Филадельфии, а встревоженные горожане пересказывали одни и те же истории. Шептались о неуловимом маньяке. Об иноземных шпионах.

Поговаривали даже о вампирах.

Ферма Синкинг-Спрингз находилась от Нью-Йорка так далеко, насколько это вообще было возможно в Америке девятнадцатого века. Трехсотакровый фермерский надел был расположен в лесистой местности. Каменистая почва в восточной части Кентукки не располагала к небывалым урожаям. Томас Линкольн, тридцати одного года, приобрел землю за двести долларов по векселю всего за несколько месяцев до рождения Эйба. Затем, будучи по профессии плотником, выстроил на участке однокомнатную хибару — всего восемнадцать на двадцать футов, с твердым и круглый год холодным земляным полом. В дождь протекала крыша. Порывы ветра пробивались сквозь бесчисленные щели в стенах. В таком скромном жилище небывало теплым воскресным утром на свет появился шестнадцатый президент Соединенных Штатов. Говорят, родившись, он не заплакал, только недоуменно посмотрел на мать — а потом улыбнулся ей.

Синкинг-Спрингз не сохранилась в памяти Эйба. Когда ему исполнилось два года, вокруг договора на землю возник спор, и Томас переехал с семьей на десять миль к северу, на меньшую, но более плодородную ферму Ноб-Крик. Земля здесь была значительно лучше, и Томас мог бы вести безбедную жизнь, торгуя зерном и кукурузой с местными поселенцами, но он вспахал меньше акра.

Это был неграмотный, праздный человек, который не умел даже написать своего имени, пока его не научила моя мать. Он был совершенно лишен честолюбия… лишен желания улучшить обстоятельства своей жизни или стремления обеспечить семью чем-либо помимо вещей первой необходимости. Он не сажал ни на борозду больше, чем требовалось, чтобы у нас не подводило животы, не заработал ни цента сверх того, что позволяло нам прикрыть наготу.

Так неоправданно резко Эйб (которому тогда был сорок один год) охарактеризовал отца в день его похорон, на которые сам не пошел и, возможно, чувствовал угрызения совести.