Витька вскочил, подлетел к Наташе, схватил за плечо:

– Как? Сам Альехо? И ты знала и молчала? – оттолкнул и заходил по темноте, спотыкаясь о стулья:

– Блин, Наташа! Ну вы, бабы – квочки! Я же его, да он для меня – все! И вместо того, чтоб бежать и в рот ему смотреть, я, дурак – дураком, здесь! Турист! …Десять уже дней назад?

Пнул лежащие на полу ласты и закричал в белеющее в полумраке лицо:

– А если ему уже наплевать? На меня? Нянька! Распорядилась, увезла к чертям на рога!

– Вить…

– Что, Вить?

Наташа вскочила, и закричала тоже:

– Ты, сволочь, хоронил когда-нибудь близкого человека? А потом думать, если бы увезла вовремя, не пустила бы, не дать пропасть? Ты родной мне стал, понимаешь? Ведь не к тебе приперся этот козел Сеницкий! Со мной говорил, а значит, я должна… думать. А ты – щенок еще! И мне смотреть, как пропадешь? В подворотне тебе дадут железкой по затылку и все, фотограф хренов, чем будешь в объективы свои? Кому что докажешь? А даже и докажешь? Кто тебе голову твою вернет и зрение?

– Ну ты завернула… и, вообще, я сам!

– Знаю! Но если снова, я опять так же! Сделаю!

Стояли напротив, обжигаясь о взгляды друг друга. И, одновременно обмякли, остыли. Всхлипнула снова Наташа, Витька протянул руки, принял к груди ее растрепанную голову. Целовал в макушку, шептал ерунду. Отвел к постели и положил, гладил шею, грудь. Потянул шнурочки бикини. Девушка подавалась под руками, приподнималась, позволяя стянуть, швырнуть на пол.

И – поцелуи. Уже в беспорядке, куда придется. И…

Витька откатился, выругался шепотом. Сел на постели, отвернувшись.

– Ты прости, Натк. Не могу…

Она уняла хриплое дыхание. Подкатилась под бок, обвилась телом вокруг. Уткнула лицо ему в бедро.

– Понял теперь, почему я с тобой в осень к морю не поеду, – сказала невнятно, щекоча губами кожу.

– Нет.

– Дурак ты. Хоть и сам, сам… Я не твоя женщина, Витенька. А тебе надо только со своей. Или уж одному. Как Ингрид сказала – послушай себя.

– Я послушал, – тоскливо сказал Витька, – только, нет моей. В этом мире, похоже, уже нет. Лада, может быть. Но ушла она, не смогла тут.

Наташа вздохнула, провела пальцем по его согнутой спине:

– Значит, один.

– Н-да? И что – всегда теперь, что ли? А секс? Просто так – секс?

– Не знаю. Может быть, не сможешь теперь.

– Ну-у-у-у… – протянул Витька. Расстроился. Но вспомнил об Альехо и расстраиваться перестал. Потом-потом, успеет.

– Мы вечером на яхту. А я смогу спросить у ребят? Перед отъездом?

– О женщинах?

– Ну, тебя. О нас! И змеях наших.

– Конечно. Только особо не надейся, видишь, Ингрид сбежала сегодня, как только – наше. Все теперь сами, Витька. Все мы – сами. Справимся, как думаешь?

– А то!

Он поцеловал ее в раскрытую ладонь и, подумав, шлепнул звонко по коричневой ягодице. Наташа пискнула и укусила его за бок.

Волны снизу поплескивали в белые борта. Волны-дети, роста им не хватало. Только слышно было, как разбегаются, пробуют снова и снова запрыгнуть по гладкой краске. И скатываются. Не теряя надежды…

Темнота держала ковшом бархатные душные ладони, обняв свет лампы, что качалась и таскала решетчатую живую тень: по доскам палубы, по округлому боку мачты, взбегала на подбородок Ингрид и, не достав глаз, падала – на округлый бок мачты, на доски палубы… Но тоже, не теряя надежды, возвращалась и возвращалась.

Наташа сидела на крышке какого-то люка. Низенькая крышка, кто знает, что там внизу – Витька не разбирался. Но высоты как раз такой, чтоб можно было, сидя на теплой палубе, прижиматься к Наташиному боку. Чувствовать руку на своей голове, на шее, на плече, что перебирает пальцами волосы, пробегает щекотно и спокойно по коже, отдыхает, тяжелея расслабленно. И Витька, слушаясь маленьких волн, то становился легче, то прижимался сильнее. К родному, теплому. «Легко спутать с любовью» – выплыла мысль. Думать ее не стал, лень. Чего тут думать и так ясно. Многое в морской темноте становилось ясным, и улетали в нее приготовленные вопросы. Вот сидят они вчетвером, молчат и, будто все ясно. И понятно одновременно, что все-все никогда ясно не будет.

Ингрид сидела на маленьком раскладном стуле, чуть наклоняясь вперед, держала в пальцах тонкую сигаретку. Герман откинулся в шезлонге, прикрывая крепкий живот белым большим альбомом. Взглядывал поверх и проводил одну за другой линии, равномерно, тоже подчиняясь маленьким волнам.

Все подчинено маленьким волнам на яхте. Лишь иногда свет фонаря и бортовых огней, переглядываясь с проходящей мимо прогулочной лодкой, становился отдельным от волн, сам по себе. Выпутывался из мягкого ритма, и говорил тем, что плыли гирляндой, в смехе и восклицаниях – мы тут, не зацепите, осторожнее… Казалось, цветные фонарики лодок светили смехом и разговорами. И казалось, из-за того, что здесь, на белой палубе под темнотой, говорили мало, – свет тоже был невелик и спокоен.

– Ты ведь будешь осторожен? – напомнила Ната.

– А ты точно не поедешь? – спросил Витька.

– Останусь. Вернусь с ребятами в Каир. Домой я позвонила, все в порядке.

Она чуть дернула его за волосы:

– Ведь не только ты должен на что-то решиться…

Витьке стало стыдно. Весь в себе, в своем. И не думает нисколько, каково ей во всех этих событиях. Вспомнил, как отчаянно она смотрела на Германа, когда он поднимался по лестнице в багровом зале. Так все… быстро и странно… А завтра уже самолет.

– Наташ? А когда ты – домой?

– Не знаю, Витенька. У меня мысль одна появилась, надо бы ее проверить. В Каире. Герман поможет мне. И – Ингрид. Получится, прилечу в Москву через недельку-другую. А потом буду туда-сюда.

Маленькие волны. Витька прижался к теплой Наташиной коже, подышал. Скучать начал по ней, будто уже улетел, а она уже осталась и забыла его в своих новых делах. И захотелось, не отпуская и никуда не уезжая самому, вместе лечь и спать-спать. Но проснуться снова – в эту же ночь без солнца и ярких красок. Если бы она длилась и длилась, подумал сонно, то, возможно, он многое успел бы понять. Но сонные мысли, как на теплую руку снежинки, чуть схватишь взглядом узор – тают.

– Вам поспать надо, – голос Ингрид спокойный и ночной, немного душный, – идите в каюту. А мы посидим еще.

– Я с вами, совсем никогда уже? – сон уже пришел и стал главнее всего, но надо спросить, надо. Он ведь еще фотографировать их хотел…

Герман потянулся. Вырвал из альбома лист, подал Наташе. Проговорил что-то быстрое, сверкнув зубами.

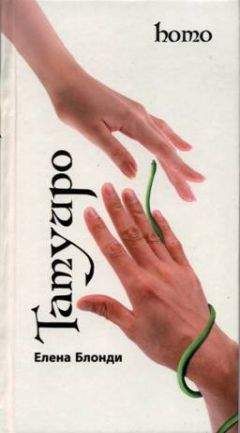

– Обещает в Москву приехать. И тебя найти обязательно, – Ната рассмеялась и устроила лист перед витькиным носом, – смотри-ка, смотри!