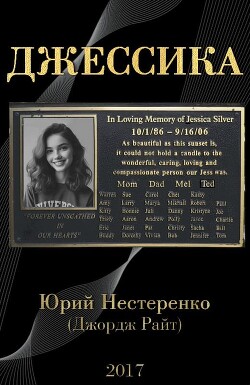

Малколм обошел скамейку вокруг, сам не зная, что ищет, затем снял рюкзак, стряхнул листья и опустился на сиденье. «Привет, Джессика», — сказал он и некоторое время смотрел на ее портрет — все такой же улыбающийся и безмятежный фотопортрет девушки, не знающей, что жить ей осталось несколько месяцев… Само собой, фотография совершенно не изменилась, хотя Малколм почти ожидал увидеть укор в ее взгляде. У него мелькнула мысль, не пуститься ли в объяснения сейчас, не дожидаясь ночи — ведь Джессика должна его слышать, но не сможет возразить или перебить, и он выскажет ей все насчет свободы, насчет неуместности клятв и насчет того, что никто больше не должен пострадать… Однако, уже почти решившись, он отказался от этой мысли. Если Джессика не сможет возразить ему словами, она может сделать это… как-то еще, и он не хотел проверять, как именно. Карсон все еще здесь, вспомнилось Малколму — или то, что от него осталось. Возможно, прямо на том же месте, где сидит Малколм. Невидимое и неосязаемое для живых, неспособное ни слышать, ни говорить, но… очевидно, не окончательно мертвое…

«Джессика не может сделать такого со мной! — возмущенно подумал Малколм. — Она же любит меня!» Но тут ему вспомнился еще один афоризм Мориса из «Трещины»: «Любовь — это вовсе не симпатия. Любовь — это жажда обладать». Поэтому, рассуждал далее Морис, нет ничего удивительного в том, что любимых убивают и чинят им всякое прочее зло, если обладание оказывается под угрозой. Любовь, часто рядящаяся в тогу бескорыстия, на самом деле — самое эгоистичное из всех чувств.

Свинцово-серые воды озера, откуда тянуло холодом, навевали самые безрадостные мысли, и даже не успевшая еще облететь с деревьев разноцветная листва не скрашивала унылой картины промозглого осеннего парка. Малколм подумал, как все-таки сильно меняет пейзаж и настроение простой факт наличия или отсутствия солнца. Осенние краски Новой Англии чудесны под солнечными лучами, но сейчас парк больше походил на… разлагающийся труп с постепенно оголяющимися костями древесных ветвей. Даже ощущение полного безлюдья, обычно столь приятное Малколму, сейчас как-то не доставляло удовольствия. Он вдруг понял, что ни разу не слышал птиц, сидя на скамейке Джессики. В других местах парка кто-нибудь постоянно чирикал и пересвистывался в ветвях, и даже в общаге, открыв окно днем, практически всегда можно было услышать с улицы птичьи голоса. Малколм вспомнил и фото птиц, сделанные в парке самой Джессикой, когда она была еще жива… Но теперь — нет. Почему-то разлапистые ветви дерева над скамейкой пернатых не привлекали. Никогда не шуршали там и белки. Возле скамейки Джессики всегда стояла тишина, более кладбищенская, чем на самих кладбищах, которых птицы и прочая мелкая живность отнюдь не избегают…

Может, и полицейская собака предпочла ничего здесь не вынюхивать, а держаться подальше отсюда, пренебрегая служебными обязанностями? А офицер-кинолог, конечно, не понял, почему его четвероногий коллега столь настойчиво натягивает поводок, и решил, что пес учуял что-то вдали, а вовсе не спешит убраться с этого места… Впрочем, быть может, подсознательно что-то могут чувствовать и люди. Может, эту скамейку посещают так редко не только потому, что она находится в самом удаленном от входа в парк месте.

Словно опровергая мысли Малколма, в жухлой траве послышался шорох. Малколм повернул голову на звук и встретился взглядом с большой коричневой крысой. Она остановилась среди почерневших листьев в каком-нибудь ярде от скамейки и уставилась на юношу — как ему показалось, выжидательным взглядом. «Пошла прочь!» — крикнул Малколм и махнул ногой в ее сторону. Крыса дернулась, но осталась на месте, и лишь когда он привстал, развернулась и скрылась в траве.

Никогда еще Малколм не чувствовал себя здесь так неуютно. Заняться было решительно нечем; он воткнул в уши наушники, запустил на плеере режим «все песни вперемешку», скрестил руки на груди для пущего тепла и прикрыл глаза. На его плеере было под тысячу композиций в разных стилях, от классики до готики и даже тяжелого рока, так что слушать все это можно было долго. Он не заснул, но постепенно погрузился в некий транс, в котором не чувствовал хода времени — пока вдруг что-то не коснулось его плеча.

Малколм испуганно вздрогнул и резко повернул голову, открывая глаза. Над ним в тусклом свете сгущавшихся сумерек стоял человек в униформе. Его губы шевелились, но Малколм не слышал слов и потянул за провод, вытаскивая наушник. Сердце юноши бешено колотилось в иррациональной уверенности, что сейчас ему зачитают его права и предложат вызвать адвоката.

— Сэр, парк закрывается, — повторил полицейский (или это был парковый рэйнджер? Малколм не был уверен).

— Да-да, — поспешно произнес Малколм, поднимаясь, — я уже как раз собирался уходить.

Человек в форме не удовлетворился одними лишь словами и проследил, как Малколм, вскинув на плечи рюкзак, проследовал к аллее, но не стал конвоировать его до самого выхода.

Малколм, выйдя на асфальт, присел якобы поправить развязавшийся шнурок и посмотрел, куда пойдет охранник, дабы самому избрать противоположное направление. Тот двинулся вправо, закономерно избрав чуть более короткий путь к выходу; Малколм, соответственно, пошел влево.

«Вот и ответ, — думал он про себя. — Они теперь патрулируют парк, и оставаться здесь по ночам нельзя… по крайне мере, еще какое-то время». И к стыду своему он понял, что вместо грусти из-за продолжения разлуки с Джессикой это обстоятельство вызывает у него облегчение.

Точнее говоря, не то чтобы «вместо». Скорее, вместе. Ему действительно все еще хотелось быть с Джессикой — той, которую он знал (или думал, что знает) раньше, той, которой она действительно была когда-то. Светлой и чистой девушкой, мечтавшей лечить людей (тоже ведь, если вдуматься, инженерная задача!) А не беспощадной карательницей, готовой без колебаний устранять любую помеху, независимо от воли и степени вины последней. «С тобой я прежняя», — говорила она. Ага — до тех пор, пока твое поведение меня устраивает. Но если устраивать перестанет… Тюрьма может быть настолько комфортной, что узник может даже не догадываться о своем пленении — пока не попытается выйти.

Он дошел до северного конца озера, пройдя, таким образом, полпути до выхода, когда почувствовал, что у него свербит в носу, и громко чихнул. Брызги вылетели из носа, и Малколм полез в карман за платком, думая, что это сопли от холода. Однако, когда он отнял платок от лица, то увидел в свете ближайшего фонаря кровавое пятно.

Ну то есть не то чтобы большое пятно — так, пятнышко. От напряжения при чихании лопнул сосудик, ничего страшного…

— Значит, так, Джессика? — произнес Малколм вслух. — Ты хочешь, чтобы я вернулся? Ты ведь понимаешь, что если меня тут арестуют, мы можем не увидеться… очень долго?

Само собой, никакого ответа он не получил. То есть мысль, что он должен идти назад, была вполне четкой, но была ли это его собственная мысль или нет? Так или иначе, он повернулся и пошел обратно. Боясь встречи с патрулем, он свернул с аллеи и стал пробираться между деревьями и кустами. Не самое приятное занятие, особенно в темноте; леса Новой Англии — это не южные джунгли, но и там попадаются плотные колючие заросли, сквозь которые лучше даже не пытаться продраться напрямую. Малколм оцарапал щеку и замучился выдирать из цепких объятий то рукав, то рюкзак, несколько раз ему приходилось поворачивать назад, отыскивая другой путь — однако он похвалил себя за осторожность, когда услышал со стороны аллеи шум мотора. Он тут же присел и замер, хотя едва ли кто-то мог разглядеть его сквозь заросли — как и он сам не смог разглядеть медленно проехавшую машину, но это, конечно, могла быть только полиция. Малколм просидел, скорчившись, минут двадцать, опасаясь, что патрульные захотят сделать еще один круг, и досиделся до момента, когда в парке погасили фонари, чей свет, пробивавшийся между ветвями, служил ему ориентиром даже в глубине зарослей, так что выбираться дальше ему пришлось в полной темноте — луна еще не взошла…