— Правильно ли понимаю, что я сейчас ещё и виноватым оказался?

— Нет. Конечно, нет. Просто… — тяжко вздыхаю, разводя руками. — Просто ты знаешь его как облупленного. Так неужели ждал другого? Я в разы знаю Мартынова меньше и то ожидала чего-то подобного. И, признаться, удивлена, что остальные вели себя сегодня так… по-человечески.

Илья меняется в лице.

— Прости. За них. За всё. Их отношение — последствия моего поведения.

— Да нифига. Не льсти себе, — уж в этом меня не переубедят. — Свои мозги никто не отменял. Тот же Огурцов никогда не опускался до вашего уровня, а этот… просто жалкая пародия на мужчину.

— И всё равно прости. За то, что вёл себя как последний трус, боящийся оказаться осмеянным и решивший, что будет куда проще отыграться на тебе. Признайся я раньше, всё ведь могло сложиться по-другому.

Возможно. Никто этого уже не узнает, но искренность, с которой он говорит действительно подкупает.

— Почему последний? — интересуюсь как бы между прочим.

— Чего?

— Ну… почему именно последний трус? Почему, например, не предпоследний?

Или не третий с начала? — лёгкая улыбка трогает его губы с остаточной полосой от места, куда попал Гордеев. — Можно тоже сознаться? — спрашиваю, неуверенная, что вообще стоит про это упоминать.

— Нужно.

— Я боялась сегодняшнего вечера. Немного. Подсознательно ждала подвоха.

— Какого?

— Ну… Какого-то нехорошего. Что вдруг всё же всё это с твоей стороны обычный трюк. Не знаю, масштабный развод. В конце которого должно следовать эпичное прилюдное унижение.

Несколько следующих секунд меня задумчиво разглядывают в воцарившейся тишине.

— И за эти мысли тоже прости, — наконец, отвечают.

— Не надоело извиняться?

— Пока не простишь.

— Почти простила, но ты не останавливайся. Мне нравится чувствовать свою значимость.

Меня так лихо подхватывают и усаживают на прохладную поверхность кухонного гарнитура, что не успеваю опомниться, как уже прижимаюсь к нему вплотную, впиваясь в край столешницы.

— Всегда, принцесса, — обнимая за лицо ласково поглаживают большими пальцами мои щеки, от чего погружаюсь в приятную расслабляющую нирвану. И окончательно тону от последующего за этим мягкого поцелуя. — Всегда. Я давно на крючке.

— Насколько давно?

— Настолько, что сросся с ним как с родным.

— Если правильно помню, в садике ты вроде как хотел на мне жениться.

— До сих пор хочу. А ты уже тогда крутила носом и плакала, что никогда и ни за что.

— Да, — с вырвавшимся смешком киваю я. — Было такое.

— Чем же я был тебе так не мил?

— Ты таскал у меня булки с полдника.

— Вот негодяй.

— Так я их тоже любила вообще-то.

Забавно всё это. Забавно и грустно. Я очень плохо помню ранее детство, в том числе и родителей, но некоторые кадры стоят в памяти невероятно отчётливо, до малейшей детали. Включая тот случай.

Помню узкий бежевый коридор с разноцветными детскими шкафчиками. Помню, что было на них нарисовано. Помню, как пришедшая мама застегивала на мне куртку и вытирала горькие слёзы, пока я жаловалась на Илью и его «серьёзные намерения». Помню и то, что она тогда ответила: «вырастешь и сама решишь, за кого тебе выходить замуж. Не захочешь — никто тебя не заставит».

Казалось бы, что в этом моменте значительного? Яркого? Запоминающегося?

Важного? Но именно он, один из немногих, такой простой и домашний, живёт во мне столько лет и каждый раз отзывается в груди щемящей болью. Мамин голос, мамины руки, мамины духи…

Совсем другие руки касаются меня с той же заботой, отвлекая от готовой захлестнуть меланхолии. Не люблю её и стараюсь быстрее прогонять. Пострадать порой приятно, не спорю, с томным видом там у окошка, с какао или чисто под пледиком, но частое самосожаление прямым экспрессом обычно уводит на другую станцию под названием: «пожалейте меня, пожалуйста, я такая несчастная». А делать на этой станции нечего. Она априори ведёт в никуда.

Зато та дорога, что медленно, но неукоснительно уносит меня в новое и ещё только зарождающееся, а потому как никогда хрупкое возможное «завтра», мне… нравится. Я бы… рискнула пройтись по ней до конца.

Мы молча смотрим друг на друга, не проронив ни звука. А зачем? И так всё очевидно, зачем опошлять ненужным набором буковок? Не отдавая себе отчёта прижимаюсь к мужской ладони щекой и только что не мурлычу. В ответ наши лбы соприкасаются, а кончики носа в незримой поддержке ободряюще трутся друг об дружку.

На другом конце квартиры что-то происходит: слышим и повышенные голоса, и грохот, и топот, и скрип входной двери, но в данную секунду всё это незначительно и несущественно. Есть лишь наше особое мгновение…

Которое бесцеремонно нарушается Огурцовым.

— Оу, пардоньте, — стыдливо зажимает он глаза пятерней. Будто голыми застал. — Я только хотел сказать, что всех выпроводил. Мартынова отправил на такси домой протрезвляться.

— Слава богу, — облегчённо выпрямляюсь, отлипая от Ильи. — Пять лет его не видела и готова ещё столько же обходиться без этой рожи.

— А моей? — каверзно любопытствует Ваня.

— Твою готова потерпеть.

— Слыхал? — самодовольно поглядывает он на друга. — Моя пока котируется.

— Слыхал, — кивают ему. — Только смотри осторожней, заревную и придётся её подправить.

— Не надо. Я и так красивый… Ты не злись на Мартына, — это уже снова обращено ко мне. — Ему пить вообще нельзя. Пробку понюхает и уже невменько. Проспится, сам завтра приползёт с повинной.

— Обойдусь.

На это лишь неоднозначно пожимают плечами, как бы говоря: дело барское.

— Кстати, по поводу проспится, — на клоунской моське расплывается широченная улыбка в два ряда зубов. — Можно я у вас переночую? Мне отсюда ближе до работы ехать.

— А Аллу куда денешь?

— Так она уже тоже свинтила. Мы типа расстались. Наверное. Если сама не позвонит, тогда точно.

— Что так?

— Вы виноваты. Насмотрелась и давай на мозги капать: Илюша такой обходительный, Илюша вон как её за ручку нежно берёт, Илюша с неё пылинки сдувает. Это с намёком, что я валяющийся за холодильником прошлогодний сухарь. А мне надо оно слушать?

— Мило, — хмыкаю озадаченно. — Такие высокие у вас отношения.

— Умоляю. Я её неделю назад у бара подцепил. Всё ждал возможности отделаться, а то больно настырной оказалась. Уже и вещи ко мне перевозить намылилась. А вы молодцы, ребятки. Наконец-то, разродились. Я, по секрету, был уверен, что до этого ваще не дойдёт. Ни одна терпелка не выдержит столько сохнуть, как Князя по тебе клинило.

— О… — я, право, удивлена. — Так ты в курсе?

— Ясен красен. Кто, думаешь, помогал рисовать сопливые признания под окнами? — Огурец подвисает, замечая мою растерянность. Переводит взгляд на Князева. — А, она так и не в курсе? Сорян.

Вот сейчас конкретно затупливаю.

— Какие признания?

— Ну как какие? «Я тебя люблю», бла-бла-бла, все дела. Всё, как вы любите.

«Я тебя люблю»?

Под окнами?

И тут до меня доходит.

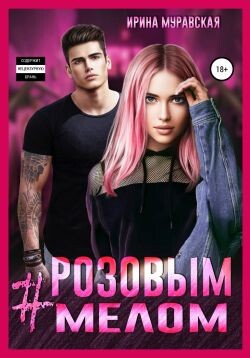

Глава 19. Розовым мелом

Зои

Я помню эту надпись на асфальте у подъезда, сделанную розовом мелом! Ох, как меня тогда грызла под ляжку зависть. Я вечера два сидела и гадала потом, кто ж та «счастливица» и в какой квартире она могла жить.

Да, послание не продержалось долго. Мел быстро затоптали ботинками и детскими колясками, а после и вовсе всё смыло дождём, но то чувство зависти… Оно ещё долго во мне держалось. А оказывается то вон что.

С раскрытым ртом таращусь на Илью.

— Так это было мне?

— А кому ещё? Розовое же. Ты ж фанатела по этому цвету.

Ему неловко. Боже, Князеву НЕЛОВКО. Клянусь, вижу как краснеют его уши. Меня же распирает от желания наброситься на него и расцеловать везде, куда только смогу дотянуться. Но… Огурцов всё ещё фонит на кухне, а при нём я не хочу.

Так что вместо необузданной нежности прячу лицо в ладонях, которое пылает едва ли меньше кое-чьих ушек.