На такой мировоззренческой площадке и возводится Бодлером здание «сверхприродной», по его словам, эстетики с надстраивающей ее, в свою очередь, «магической» поэтикой. Оно предназначено послужить оплотом для творчества, которое бы оправдало эту приставку «сверх» двояко. Прежде всего исторически – тем, что оно по необходимости питается токами цивилизации, приближающейся к «старости», с возрастом утрачивающей и крепкое здоровье, и простосердечную наивность, зато весьма искушенной, изощрившейся, утонченно изысканной. Хотят того или нет, «предзакатность» ее накладывает свой отпечаток на вкусы: внушает повышенную чуткость к красоте увядания, одухотворенно-скорбной, сочетающей в себе «пылкость и печаль». Отсюда же предпочтение, оказываемое мастерски сделанному перед естественно бесхитростным, ведь последнее в силу своей незащищенности просто-напросто впитывает в пору «упадка» его болезнетворные испарения и тем обрекает себя на упадочничество, тогда как умелая их обработка с целью превозмочь ущербность подручного материала есть «героизм времен упадка».

Героичность такого преодоления обстоятельств заострен но выявляет, по мнению Бодлера, тот закон – и здесь вторая, уже не исторически переменная, а общетеоретическая составляющая принципа «сверхприродности», – что действительная жизнь всегда входит в искусство отнюдь не как нечто безыскусное, а совсем наоборот: искусно претворенной. Бодлер склоняется к пересмотру веками непререкаемой аристотелевской установки на «подражание природе» как важнейшую задачу живописца, музыканта, писателя. Для него «королева способностей» – воображение. В природе оно добывает, как в «словаре» или «складе образов и знаков», только руду, каковая подлежит обогащению и переплавке, согласно замыслу как раз внеприродному, выпестованному духом – культурой и цивилизацией. Вовсе не тождественное прихотливо непроизвольной фантазии, бодлеровское воображение есть дар порождающий, волевой и действенный; всякий раз он как бы повторяет божественное сотворение упорядоченного космоса из первичного зыбкого хаоса: в рос сыпи разрозненных наблюдений сперва угадывается какая-то одна из бесчисленных возможностей их упорядочения, а за тем воплощается в непреложном и вместе с тем всегда самобытном единстве «заново созданного мира».

Обязанная своим устройством всецело «правилам, истоки коих кроются в душе творца», эта «сверхприродно» упорядоченная, очеловеченная вселенная вымысла по самой сути своей неповторима – именно необычностью, непохожестью ни на что другое вызывает она то удивление, без какого не пробуждается готовность к восприятию прекрасного. Пред восхищая позднейшие учения о приеме «острáннивания», Бодлер считал непременным залогом красоты и в жизни, и в искусстве наличие той или иной доли «странного», от «стран ности непредумышленной, бессознательной» до гротеска – этого «видимого парадокса», когда сама «правда облачена в странные одежды». Другим таким залогом, согласно Бодлеру, является осмысленное, вскормленное «логикой и анализом» владение тончайшими секретами и навыками своего дела – прозрачный для себя «метод», философски вырабатываемый каждым применительно к собственным задаткам и пристрастиям. Прозорливо-мощное воображение, острáннивающий сдвиг, виртуозное исполнение под опекой ясного интеллекта – все основные понятийные слагаемые «сверх природного», по Бодлеру, предназначены повысить насыщенность духовно-личностного присутствия создателя в самой ткани им создаваемого.

Самое уязвимое в этих противоаристотелевских выкладках – их пригодность к тому, чтобы освятить и безудержный произвол. Сползания к нему сам Бодлер, однако, избе жал, как сумели в дальнейшем избежать этой опасности те из наследников его неприязни к «мимезису» – среди них Аполлинер, Элюар, Реверди, – кому врожденное чувство меры обычно не изменяло. У Бодлера оно и философски упрочено постольку, поскольку он направляет сверхприродную деятельность на постижение бытия, в том числе и самой природы. Правда, предмет этого особого познания выдает домогательства метафизические – он не в обозримых ликах сущего, а в скрытом от взоров подспудном родстве всех на свете вещей. Мироздание, согласно Бодлеру, являет собой «дивный храм» со своим законосообразным устроением, где все телесное и духовное, равно как и все краски, звуки, запахи, как гласит программный бодлеровский сонет «Соответствия», в конце концов суть лишь разные иероглифические наречия одного материнского праязыка, которым возвещает о себе это корневое единство. И следовательно, все они перекликаются в рамках изначального «вселенского подобия». Коль скоро основополагающее бытийное устройство толкуется Бодлером, вслед за упоминаемыми им Сведенборгом, Лафатером, Фурье, в мистико-спиритуалистическом ключе как одухотворяющая все материально-природное живая первосущность (имея давнюю, восходящую к Платону мыслительную родословную, она сопоставима с гегелевским мировым духом), понятно, что прикоснуться к этой тайне дано именно «сверхприродному» воображению. Угадывая и облекая в слова глубинные «соответствия» между разделенными по видимости потоками слуховых, обонятельных, зри тельных ощущений, исходящих от сводного, где-то в самой глубинной своей основе единого жизненного многоязычия, поэт, по Бодлеру, проникает сам и вводит за собой всех желающих ему внимать в загадочную святая святых нерукотворного «собора».

Сущее, как следует в конце концов из бодлеровских философских размышлений, двупластно: за дробными явлениями кроется их глубинное корневое родство, за слоем существующего брезжит заповедный слой сущностного. И это онтологическое устройство мироздания соотносимо с двупластностью нашего духа: над слоем непосредственного созерцания здесь надстраивается слой ассоциативного воображения, которому, собственно, и приоткрывается доступ к сокровенной истине всеединства. В лирике самого Бодлера преимущественную разработку получила, впрочем, психологическая, антропоцентристская и в этом смысле «гуманистическая»[27] сторона дела: действительное дано обычно как воспринимаемое, а оно, в свою очередь, неотделимо от при поминаемого или пригрезившегося. Первая же, как договорит вскоре Рембо, – «ясновидческая», сторона бодлеровской философии «сверхприродного» творчества будет подхвачена и всерьез развита в следующем поколении символистами, а затем, уже в XX в. сделается, в тех или иных поворотах, отправной для взглядов многих лириков Франции на свои задачи.

Отсюда, из внятно продуманных на всех уровнях построений, и извлекались Бодлером наметки тех способов словесно-стиховой работы, которые он сам обозначал как «магические» – как «намекающе-окликающую ворожбу». Существо «магического колдования» лирика в том, чтобы закрепить на бумаге – и тем создать для всех других возможность испытать – «празднества мозга». Они наступают, когда мыс ленно преодолена расщепленность бытия на природу и личность, вещи и дух, внешнее и внутреннее – когда «объект и субъект, мир, окружающий художника, и сам художник совместились в одно». Но подобные состояния «благодати» – редкие переживания собственной непосредственной подключенности к родникам вселенской жизни – «несказáнны» в том смысле, что они упорно ускользают от прямых описаний и рассудочных объяснений. Зато их можно окольно подсказать, внушить, навеять. Намекающее, «ворожащее», суггестивное письмо, которое бы чародействовало, пробуждая, подобно музыке или живописи, бесконечную взаимоперекличку непроизвольных отзывов в самых разных ответвлениях нашей чувствительности, и вводится Бодлером впервые столь широко в чересчур дискурсивную стихотворную куль туру Франции, издавна страдавшую от головной «логистики».

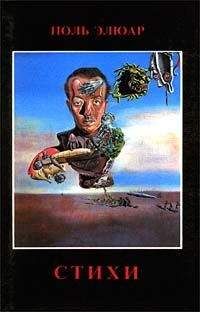

Шарль Бодлер. Рисунок Анри Матисса. 1932

Избранник «королевы способностей» и потому обладатель незаурядной миропостигающей проницательности, не только не притуплённой из-за отказа следовать аристотелевским природоподражательным заветам, а, наоборот, резко воз росшей до умения распознать где-то за вещами первоосновы мироздания и «ворожаще» намекнуть на их строй своим повинующимся разуму «Глаголом», – такова в конечном счете модель бодлеровского самоопределения.

«Цветы Зла» Бодлера вышли впервые в 1857 г. и были составлены из вещей, писавшихся и выборочно печатавших ся им на протяжении полутора десятка лет. Но это собрание было выстроено так, чтобы смотреться как единая книга[28] скитаний души мятущейся, страждущей посреди жизненной распутицы, где злое и больное (французское le mal сочетает оба эти значения) разлито повсюду, гнездится и внутри сердец.