Брейер кивнул.

«Но как она посмела показать вам мои письма, Йозеф! И как вы могли их читать!»

Брейер открыл было рот, чтобы ответить, но Ницше взмахом руки заставил его замолчать: «Не надо отвечать. Я могу вас понять, понимаю даже, как вам польстило ее доверие. Я чувствовал то же самое, когда она показывала мне письма Рэ и Гилло, который был ее учителем в России и тоже влюбился в нее».

«Как бы то ни было, — сказал Брейер, — я знаю, что это не может не причинять вам боль. Меня бы ранило известие о том, что Берта рассказала другому мужчине о наших с ней самых интимных моментах».

«Да, это причиняет боль. Но и лечит. Расскажите мне все о вашей встрече с Лу. Не щадите меня!»

Теперь Брейер понимал, почему он не рассказал Ницше о том, как в трансе наблюдал за прогулкой Берты с доктором Даркиным. Эти мощные эмоциональные переживания освободили его от ее чар. А Ницше именно это и было нужно — не рассказ о чужих переживаниях, не понимание умом, но его собственные эмоции и переживания, достаточно сильные для того, чтобы сорвать с этой двадцатиоднолетней русской женщины ореол иллюзий, которым он ее окружил.

А какое переживание может быть сильнее для Ницше, чем «подслушивание», наблюдение за тем, как эта женщина очаровывала другого мужчину, используя те же приемчики, против которых однажды не смог устоять он сам? Так что Брейер начал рыться в памяти, пытаясь восстановить каждую минуту, проведенную с ней. Он пересказал Ницше все, что она говорила ему: что она хочет учиться у него, стать его протеже, как она льстила ему, как хотела включить Брейера в свою коллекцию великих умов. Он рассказал, как она вела себя: как она любовалась собой, как поворачивала голову — и так и эдак, как улыбалась, как играла язычком, облизывая пересохшие губы. Описал ее гордо поднятую головку, полный обожания взгляд, прикосновение ее руки, накрывающей его руку.

Ницше, откинув свою массивную голову назад и закрыв глаза, был весь обращен в слух. Казалось, его переполняли эмоции.

«Фридрих, какие чувства вызвали у вас мои слова?»

«Такая буря чувств, Йозеф».

«Расскажите мне обо всем».

«Слишком много, чтобы это могло иметь смысл».

«Не пытайтесь найти смысл, просто начинайте „чистить дымоходы“».

Ницше открыл глаза и взглянул на Брейера, как будто желая убедиться в том, что он больше не ведет двойную игру.

«Давайте, — подгонял его Брейер. — Можете считать это приказом врача. Я хорошо знаю одного больного, который утверждает, что это помогает».

Ницше, запинаясь, заговорил: «Когда вы рассказывали о Лу, я вспоминал мои встречи с ней, мои впечатления — все то же самое, даже страшно. Со мной она вела себя точно так же, как и с вами. Мне казалось, что у меня отнимают все эти острые моменты, священные воспоминания».

Он открыл глаза: «Трудно облекать мысли в слова — очень трудно!»

«Поверьте мне, я лично могу засвидетельствовать, что эта трудность вполне преодолима! Продолжайте! Ваша сила в вашей слабости!»

«Я верю вам. Вы знаете, что говорите. Я чувствую…» — Ницше замолчал, его лицо залила краска.

Брейер настаивал: «Закройте глаза. Вдруг вам будет легче говорить, не видя меня. Или лягте на кровать».

«Нет, я останусь здесь. Я хотел сказать, что я рад вашему знакомству с Лу. Теперь вы знаете меня. А я чувствую родство с вами. Но в то же время я зол, я оскорблен. — Ницше открыл глаза, словно хотел убедиться, что не обидел Брейера, и продолжил тихим голосом: — Вы оскорбили меня этим надругательством. Вы растоптали мою любовь, втоптали ее в прах. Мне больно, вот здесь», — он постучал кулаком по груди.

«Я знаю где, Фридрих. Мне знакома эта боль. Помните, как я расстраивался, когда вы называли Берту калекой? Помните…»

«Сегодня моя очередь быть наковальней, — перебил его Ницше. — И теперь ваши слова бьют по мне, словно молот, разрушая цитадель моей любви».

«Продолжайте, Фридрих».

«Вот и все, что я чувствую, — разве что еще грусть. И потеря, огромная потеря!»

«Что вы потеряли сегодня?»

«Все те сладкие, драгоценные моменты близости с Лу — они пропали. Наша любовь — где она сейчас? Утеряна! Все втоптано в пыль. Теперь я понимаю, что потерял ее навсегда!»

«Но, Фридрих, потере должно предшествовать обладание».

«На озере Орт, — голос его стал еле слышным, словно Ницше пытался уберечь эти трепетные воспоминания от тяжелой поступи слов, — мы с ней однажды поднялись на вершину Сакро-Монте встречать золотой закат. Мимо проплывали два светящихся коралловых облака, похожих на слияние двух лиц. Едва касаясь друг друга, мы поцеловались. Это был священный момент — единственный, какой я знаю».

«Вы с ней когда-нибудь потом вспоминали этот момент?»

«Она знает о нем! В письмах, которые я посылал ей издалека, я часто упоминал закаты у Орт, бризы Орт, облака над Орт».

«А она сама, — настаивал Брейер, — когда-нибудь говорила об Орт? Был ли этот момент так же свят и для нее?»

«Она знала, что озеро Орт было!»

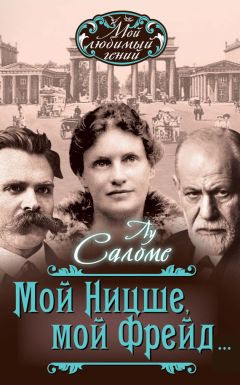

«Лу Саломе была уверена в том, что я должен знать все о ваших с ней отношениях, так что изо все сил старалась описать каждую вашу встречу в мельчайших подробностях. Она клялась, что не упустила ничего. Она много рассказывала мне о Люцерне, Лейпциге, Риме, Таутенберге. Но Орт — клянусь вам! — она упомянула мимоходом. На нее это событие не произвело какого-то особого впечатления. И еще кое-то, Фридрих. Она пыталась вспомнить, но, по ее словам, она не помнит, чтобы вы когда-либо целовались!»

Ницше не произнес ни слова. Глаза его наполнились слезами, голова поникла.

Брейер знал, что поступает жестоко. Но он знал, что если он будет вести себя иначе, это будет еще большей жестокостью по отношению к Ницше. Это была единственная возможность, другой такой уже никогда не представится.

«Простите меня за жесткость, Фридрих, но я следую совету великого учителя. „Предлагая другу отдохнуть, — говорил он, — убедись, что это будет жесткая постель или походная койка“».

«Вы хороший ученик, — ответил Ницше, — эта постель жестка. Послушайте, насколько жестка. Позвольте мне объяснить вам, как много я потерял! Пятнадцать лет вы делите постель с Матильдой. Вы — центр ее существования. Она любит вас, заботится о вас, знает, что вы любите из еды, беспокоится, если вы опаздываете. Когда я выгоняю Лу Саломе из своих мыслей — а я понимаю, что именно это сейчас и происходит! — понимаете ли вы, чего я лишаюсь?»

Глаза Ницше смотрели не на Брейера, а куда-то внутрь, словно он читал какой-то внутренний монолог.

«Знаете ли вы, что ни одна другая женщина не касалась меня? Никогда не чувствовать прикосновения женской руки, никогда не быть любимым — никогда! Жить, когда никто на тебя не смотрит, — знаете ли вы, каково это? Часто по нескольку дней я не произношу ни слова, разве что „Guten Morgen“ и „Guten Abend“[29] хозяину Gasthaus. Да, Йозеф, вы совершенно верно поняли мои слова об отсутствии гнезда. Мне нигде нет места. У меня нет дома, нет друзей, с которыми я общаюсь каждый день, нет полного вещей чулана, нет семейного очага. У меня нет даже статуса, так как я отказался от немецкого гражданства и никогда не проводил ни в одном городе достаточное количество времени для того, чтобы получить швейцарский паспорт».

Ницше бросил на Брейера пристальный взгляд, словно ему хотелось, чтобы тот его остановил. Но Брейер молчал.

«О, Йозеф, у меня есть свои способы обмана, свои секреты: я знаю, как вынести одиночество, могу даже прославлять его. Я говорю, что должен жить отдельно ото всех, чтобы думать своей головой. Я говорю, что мне составляют компанию великие умы прошлого, что они выползают из своих укрытий на мой свет. Я смеюсь над страхом одиночества. Я утверждаю, что великий человек должен испытать великую боль, что я ушел слишком далеко в будущее и никто не может идти со мной. Я заявляю, что если меня не понимают, боятся или отвергают — тем лучше! Это значит, что я на прицеле! Я говорю, что моя храбрость — во встрече с одиночеством без толпы, без иллюзии о великом кормильце, и это говорит о моем величии.

Но снова и снова меня охватывает один и тот же страх… — Он засомневался, стоит ли продолжать, но решился: — Да, я бравирую тем, что я посмертный философ, да, я уверен, что мой день придет, да, я, в конце концов, верю в вечное возвращение, — но я все равно боюсь умереть в одиночестве. Знаете ли вы, каково это — знать, что после твоей смерти твое тело может пролежать ненайденным дни, недели, пока кто-нибудь не почувствует вонь? Я пытаюсь успокоить себя. Часто, когда мое одиночество достигает пика, я начинаю разговаривать сам с собой. Не громко, но меня пугает гулкое эхо моих же собственных слов. Только Лу Саломе — она и только она — могла заполнить эту пустоту».

Брейер не мог найти слов, чтобы выразить свое сожаление, высказать благодарность Ницше за то, что именно ему он решился доверить самые свои сокровенные тайны. Он слушал молча. В нем росла надежда на то, что он, несмотря ни на что, все-таки сможет стать лекарем отчаяния Ницше.