— Федерико!..

— Что?

— Я не чувствую себя одним из них и здесь.

Ямайка, декабрь 1981 года

Как жизнь, Принцесса?

Хотя что я тебя спрашиваю, ты все равно не сможешь мне ответить. Со мной все в порядке, я постоянно думаю о тебе, и бывают дни, когда мне кажется, что я больше не выдержу быть так далеко от тебя, но затем я вспоминаю о своем предназначении, о том, что я должен найти место, куда рано или поздно мы переедем жить, и тогда тоска по тебе на время отступает. Разумеется, сознавать, что скоро Рождество, хуже некуда, но, к счастью, тут, где я нахожусь, нет снега. И никаких Дедов Морозов на улицах!

Из Майами я уехал, и уже почти два месяца, как я на Ямайке (надо же, она казалась такой далекой, когда мы с тобой о ней говорили, а на самом деле…). Да, я знаю, что уже давно не писал тебе, прости, но прежде я должен был разобраться, каково здесь жить. Я уже облазил весь остров, на автобусе, автостопом и пешком, даже в горах побывал.

Когда я попал в Кингстон, я отправился в Тренч Таун в сопровождении одного ямайского приятеля (белому человеку в одиночку туда лучше не соваться), искать корни регги. И я их нашел! Я видел старый дом Боба[3], лужайку, где он играл в мяч, и даже место, где он играл руди-бои. Кстати, передай привет моим ребятам из «Руди Бойз», прежде всего Федерико, скажи, что я скоро напишу ему еще одно письмо, этому засранцу, который не захотел поехать со мной.

Я познакомился со многими роста, их здесь две категории: одни живут в основном в горах, где выращивают траву (ты понимаешь, о чем я!), удивительные персонажи, этакие дикари-аристократы, другие обитают на побережье, у самого моря, в туристических районах, эти — редкостные обалдуи.

Сейчас я в Негриле, вот где настоящий рай! Представь себе длиннющий пляж… Вау!.. Я не знаю, какой он длины. Три километра? Пять? Не знаю. Вдоль него полно пальм и всего остального, а по ночам из песка или черт знает откуда вылезают огромные, как дыни, крабы, которые, если зазеваешься, цапают тебя за ноги.

Я арендовал нечто, похожее на бунгало, прямо на пляже, в самом устье маленькой речушки. Ты должна это увидеть — это просто мечта! И всего за три доллара в день! Здесь полно земли на продажу, и есть один участок, который мне очень нравится, он небольшой, напротив необитаемый островок, до которого, если пожелаешь, можно добраться пешком, поскольку он часть рифа. За участок хотят тридцать тысяч долларов. Однако, чтобы приобрести его, требуется местное гражданство, иначе тебе устроят столько заморочек… Может, мне жениться на ямайке? (Шутка, я женюсь только на тебе.)

Как бы то ни было, есть способ приобретения этого участка попроще. Как мне сказали, достаточно найти партнера из ямайцев и открыть совместную фирму. А пока я занимаюсь тем, что ловлю рыбу «на дорожку» с лодчонки, которую мне одолжил один из местных, и вытаскиваю рыб, при виде которых у меня от страха дрожат коленки и которых я продаю в гостиницы (их здесь аж три штуки!). Продаю — конечно, сильно сказано, точнее, я приношу килограммов десять рыбы, а за это меня бесплатно кормят в буфете (дальше буфета не пускают, поскольку рыба здесь стоит недорого).

Был момент, когда мне показалось, что я вернулся домой, видимо из-за того, что я привык, и я даже подумал что здесь действительно можно прожить настоящую жизнь и жизнь необычайную, но потом отказался от этой идеи. Помнишь, в последнем письме из Майами я написал тебе что купил пару красных «Олл Стар»? Так вот, ямайцы, и даже раста, эти больше других, без ума от моих «Олл Стар». Они готовы отдать все свои пальмы за пару моих башмаков. Вообрази, я не могу ходить в своих красных «Олл Стар», потому что они просто сходят с ума от них! Это плохой знак. Поэтому я решил уехать. Мы не сможем жить здесь из-за этих чертовых башмаков. Может, если бы всем ямайцам мои башмаки были бы до фонаря, мы бы переехали сюда жить.

Самое главное, что и здесь все меняется. Туризм уже захватил наш последний пляж (будем надеяться, что он на самом деле не последний). Ямайцы распродают Ямайку. А мне очень не хотелось бы через десять лет очутиться посреди гостиниц Mediterranean Club.

Меняю тему (давно пора) и задаю тебе вопрос: не забыла ли ты записать меня на философию[4]? Это, конечно, не самое существенное, но надо учесть, что, если даже мне и удастся найти дом, мы не сможем сразу переехать в него. (Я так и вижу твоих, когда ты им скажешь, что уезжаешь жить в Бонго-Бонго! Ты догадываешься, что название географической точки — дымовая завеса для моих?) А лучше, если тебе случится разговаривать с моей матерью, вообще ничего ей не говорить (надеюсь, ты еще этого не сделала), потому что они с отцом думают, что перед отъездом я поручил агентству записать меня на экономику, которую закончил этот жополиз, мой братец, с тем чтобы я тоже после этого начал работать на отцовской фабрике. Представь себе меня, работающего на фабрике! Как тебе такая картинка?

Потом, когда я вернусь (если вернусь!), я сам все скажу ему — хочу получить удовольствие от лицезрения его физиономии. Представляешь, как он взбеленится?

На этом все. Прощаюсь. Завтра я уезжаю, поскольку наш дом не здесь.

Чао, Принцесса, ты всегда в моем сердце.

Франческо

P.S. Не беспокойся, я вернусь, а если не вернусь, ты приедешь ко мне, или же я приеду забрать тебя.

В тот день, когда я женился на Лауре, мой брат Франческо, свидетель на свадьбе со стороны жениха, явился в церковь, наглотавшись ЛСД.

С Лаурой чуть удар не случился, когда она увидела его таким. Весь Милан в этой церкви, включая трех депутатов и одного сенатора, папиных друзей, а он опаздывает на полчаса и вваливается в жутком виде: мятый фрак, черные от грязи руки, потому что, видите ли, менял пробитое колесо своего раздолбанного красного «мехари»[5]. А еще, словно этого мало, по дороге в церковь он вляпался в собачье дерьмо и, даже не заметив, испачкал им ковровую дорожку, по которой прошествовал нетвердой походкой, приветствуя приглашенных жестом рок-звезды и испортив воздух рядом с алтарем.

— На кого ты похож? — прошипел я, пока все с недоумением пялились на него.

— В каком смысле? Ты же сам сказал, что я должен быть во фраке.

— По-твоему, это фрак?!

— Конечно. Я просто немного помял его, когда менял проколотое колесо.

— А что в говно вступил, ты не заметил?

Он, задрав ногу, с интересом рассмотрел подошву, заржал и долго не мог остановиться.

— Ты что, совсем идиот? Чего ты ржешь?

— Извини, это оттого, что я глотнул кислоты для храбрости

— Чего?!

— Кислоты. Но ты не переживай, я потом догнался косячком, так что сейчас я в порядке… Почти.

— Ты нажрался наркоты перед тем, как прийти на мою свадьбу?! И накурился дури, чтобы прийти в себя?! И спокойно мне об этом говоришь, сволочь такая?! Ну погоди выйдем отсюда, я тебе морду набью — за все сразу!

— Да брось, никогда ты этого не сделаешь… Я просто хотел привести себя в соответствие с обстановкой… Знаешь, а ты здорово выглядишь! А как тебе я? Нравлюсь в этом фраке? Что скажешь? Мне идет?

— Слушай меня внимательно, дебил! Сейчас ты пойдешь в ризницу, очистишь туфли от дерьма, помоешь руки, приведешь себя в порядок и вернешься сюда, на мою свадьбу. Кольца с тобой?

Он принялся ощупывать карманы, взглянул на меня с перепуганным видом и, отрицательно покачав головой, прошептал:

— Черт возьми, они были, клянусь тебе… видимо, выпали, когда я менял колесо…

Увидев, что я уже готов задушить его, он засмеялся:

— Да здесь они, здесь. Я пошутил.

Это было в 1983 году, десять лет назад, Франческо было двадцать лет, и он переживал кислотную фазу, к счастью длившуюся недолго. Сегодня, когда он без потерь преодолел период жизни on the road, со всеми присущими этому состоянию прелестями и недостатками, а затем тот, который можно было бы назвать умеренным нигилизмом (умеренный уже потому, что он самонигилировался), кажется, в его жизни настал псевдофилософский этап, который можно определить как ироническое отрезвление. Типа, вы можете пользоваться моим телом, но не душой. Он смотрит на мир через оконное стекло, судит о нем с сарказмом, почти никого на дух не переносит и чего-то ждет. Он сложил оружие и, похоже, смирился с судьбой. Хотел уехать и не уехал, хотел найти свое место в жизни и не нашел.

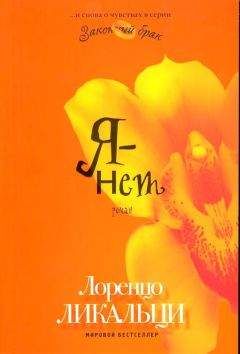

С детства он был странным, до трех лет вообще не разговаривал, а когда начал, первые два слова, произнесенные им, были: я — нет. Самую жестокую борьбу он вел с отцом, который полагал, что сможет воспитать ребенка таким, каким ему хочется. Папа четко представлял себе, какими должны вырасти его сыновья, и делал все, чтобы мы соответствовали его замыслу. Со мной это ему удалось. Отчасти. Надеюсь — от лучшей части. Но с Франческо у него ничего не вышло вообще. Они и папа вообще редко разговаривали: самый минимальный набор слов, чтобы не поругаться, несколько нейтральных реплик о погоде, сдержанные поздравления с праздниками, лаконичная информация о состоянии здоровья. Стоило разговору зайти о чем-нибудь другом, о каких-нибудь иных материях, дело всегда заканчивалось ссорой. Когда у них возникала необходимость сказать друг другу что-то важное, обычно они делали это через третьих лиц: через меня или маму.