— Нет, не могу. В следующую субботу Флавио уже улетит. Обычно, когда он приезжает в Найроби, он проводит там два дня. Максимум три. Уеду завтра. Как и задумал. Так лучше.

— Ты уверен?

— Да, Феде, я уверен.

— Ладно. Тогда я попрошу Мадука отвезти тебя к самолету на яхте. Но все же подумай. Попробуй еще раз связаться с секретаршей брата, спроси, не собирается ли он на этот раз остаться подольше… И поаккуратнее со своей шуткой в аэропорту.

— Не бойся, ничего с ним не случится, у него крепкие нервы… Нет, отправлюсь завтра. Так будет правильнее. Тем более что скоро я опять буду здесь. И ты предпримешь все усилия, чтобы рот раскрыла и Лаура тоже.

— Обещаешь мне это?

— Обещаю тебе это.

— Лучше поклянись.

— Я клянусь.

— На чем?

— На бутылке этого прекрасного вина.

— Ну если на бутылке, тогда тип-топ!

— За нас, Феде.

— За нас… И за нашу будущую компанию, о'кей?

— О'кей.

За пятнадцать месяцев отсутствия Франческо не написал мне ни разу. Раз десять звонил, но почти всегда Лауре, и лишь для того, чтобы справиться о дочери. Он никогда не говорил, откуда звонит, а если Лаура спрашивала, неизменно отвечал одно: издалека.

Он позвонил мне три месяца назад. Когда я задал ему вопрос: как дела? — он ответил: к счастью, начинаю чувствовать себя плохо. Тогда я задал второй вопрос: а раньше как ты себя чувствовал? Он ответил: вообще никак.

В прошлую пятницу я заезжал к Лауре забрать детей на уик-энд и нашел ее абсолютно обезумевшей от радости. Она пыталась не показывать этого, но у нее плохо получалось. Она только что получила телеграмму от Франческо, но даже забыла сказать, откуда он ее послал, настолько была взволнована.

«Возвращаюсь домой. Точка. Мой дом с вами. Точка».

— С вами! — повторила несколько раз Лаура. — Он написал: с вами! Как ты думаешь, что это может означать?

Она не могла найти себе места от перевозбуждения, она чувствовала что-то особенное, полагая, что это «с вами» включало и ее тоже. Она не могла знать, в какой степени это касалось ее, не могла знать, что реально творится в голове Франческо. Она понимала, что Франческо не может любить ее, по крайней мере так, как ей этого хотелось бы, но слов «с вами» было достаточно для нее, потому что они означали, что Франческо возвращается домой, а стало быть, в душе Франческо наступил покой, а стало быть, и она может быть спокойна.

Покой Франческо…

Франческо погиб три дня назад. В авиакатастрофе. Старая двухмоторная «цессна» упала в сорока пяти милях южнее Найроби, рядом с деревней, название которой я не запомнил. В самолете находились только двое: Франческо и пилот. Никто не знает, что случилось на самом деле. Известно только, что за три часа до катастрофы они вылетели из аэропорта Ламу… ха-ха-ха, аэропорта!.. Земляная полоса, отвоеванная у джунглей. Они направлялись в Найроби. По крайней мере, так было записано в полетном задании. Самолет упал, отклонившись от маршрута на тридцать миль к западу. Они попытались сесть наудачу, но у них не получилось. Последний контакт с ними был в двадцать два часа по местному времени. Метеоусловия были приемлемыми, ветер — пятнадцать узлов, небольшая турбулентность, слабый дождь. Но все-таки лучше бы не лететь, сказали мне, тем более поздним вечером, тем более на этом самолете. Так и осталось загадкой, почему они полетели.

Мне позвонили из палаццо Фарнезина[38] по просьбе итальянского посольства в Найроби и сказали, что я должен прилететь на опознание, поскольку они до конца не уверены в том, что погибший — мой брат. Они нашли документы, но необходимо опознать труп, так как документы могли быть украдены тем, кто погиб в авиакатастрофе, или кем-то еще. Такое случается. Такое могло произойти.

Лауре я ничего не сказал. Подожду, пока не удостоверюсь сам. Лауре известно, что я летаю в Африку каждый месяц. Так что мой отлет не должен вызвать у нее никаких подозрений. С тех пор как пришла от него телеграмма, она пребывает в состоянии глубокого внутреннего блаженства. Но именно сегодня утром, хотя уже можно сказать, вчера утром она позвонила мне, почему-то встревоженная, и спросила, нет ли новостей о Франческо. На ту минуту никаких новостей у меня не было. Я узнал о случившемся спустя пару часов. Я тотчас вылетел: на мое счастье, оставался непроданным один билет. Сейчас я в самолете. Скоро мы приземлимся. На часах — три ночи. И если у меня еще остались силы перебирать происшедшее, то это лишь потому, что у меня остается надежда: это не он. Больше того, я чувствую, что это не он. Это не может быть он.

Светает. Я спускаюсь по трапу, возле которого меня ждет сотрудник посольства. Он в белом мятом костюме и при галстуке. В руках папка, на которой написано «Докт. Масса». В его облике покорность судьбе, он сонный и потеет. В самом деле жарко, очень жарко, несмотря на ранний час. Раскаленный воздух неподвижен. Трудно представить, что в Милане лежит снег. Я тоже мгновенно покрываюсь потом, но не от жары. Меня сотрясает мелкая дрожь, мурашки бегут по коже.

Мы садимся в «лендровер». Едем, почти не разговаривая, в госпиталь. Я смотрю по сторонам. У меня чувство, что я реально отсутствую, а все, что бежит у меня перед глазами, я вижу на киноэкране. Негры, бродячие собаки, и те, и другие высушенные голодом и болезнями, редкие туристы, шатающиеся от усталости или алкоголя, запыленные автомобили, дома в колониальном стиле, небоскребы, бараки, тележки, мусор, вонь, шум, буйство красок, все по отдельности и все вместе. Я еще надеюсь, что Франческо жив, что он где-нибудь в дальнем уголке нашей планеты, далеко отсюда, далеко от этого кошмара.

Мы приезжаем в госпиталь, в котором африканского намного меньше, чем можно было бы думать, во всяком случае, африканского в нем не больше, чем в некоторых итальянских госпиталях. Я ловлю себя на этой мысли, и меня удивляет, что я могу размышлять об этом именно сейчас, вероятно, говорю я себе, таким образом мозг, цепляясь за любой повод, защищается от страданий.

Тип из посольства молча и уверенно идет впереди меня.

Я иду следом, переставляя ноги как автомат. Мы быстро минуем ряд холлов и коридоров, уставленных носилками, провисающими под весом лежащих на них больных. Из открытых дверей палат доносятся хрипы, стоны, непонятные восклицания на суахили. С черных лиц, по которым нельзя прочесть возраст, на меня уставились белки глаз, блестящих от температуры, ничего не видящих, потому что собственная боль сильнее любопытства.

Мы пришли. Узкая дверь зеленого стекла отделяет меня от финальной сцены. Мне хочется, чтобы дверь не открывалась.

Но нет, скрипя петлями, она распахивается, впуская нас в холодную комнату. Острый запах формальдегида забивает мне бронхи. В углу комнаты, вытянувшись в маленьком железном креслице, дремлет негр-служитель. В центре мраморный стол, на нем серая простыня, под которой угадываются контуры неподвижного тела.

Я впиваюсь в нее взглядом, оценивая видимые мною очертания тела, скрытые тканью, и испытываю облегчение; худоба, а главное, рост не соответствуют Франческо. Лежащий на столе человек на десять, нет, на пятнадцать сантиметров короче моего брата!

Служитель просыпается, здоровается с нами кивком головы, встает и, не произнеся ни слова, устало направляется к столу. Звук его шагов по облицованному плиткой полу грохотом отдается в моей голове. Тип из посольства что-то говорит негру на суахили, и тот стягивает простыню только с лица трупа, после чего смотрит сначала на меня, затем на типа из посольства. Тот качает головой и показывает, чтобы он открыл труп до пояса.

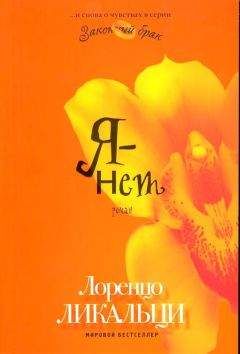

Я закрываю глаза. Перед мысленным взором возникает Франческо. Вот он родился — я физически ощущаю то чувство ревности, которое тогда пережил. А вот ему три года, шесть лет, первый день в школе, в немецкой школе, куда наш отец заставил нас ходить, Франческо, вцепившись в мою руку, выглядит напуганным. Вот он ссорится с отцом, отказываясь учиться в этой школе. Вот он лицеист. Вот он смеется. Вот он рыдает у тела Элизы. Я явственно вижу его в каждый момент нашей жизни. Но прежде всего я слышу его, в моих ушах бьется его крик: «Я — нет!», — наполненный тем же отчаянием, какое я услышал в этом крике в первый раз. Тогда ему было уже три года, а он все еще не разговаривал. Он не мог говорить. Папа водил его по врачам, боясь, что у него какая-то аномалия. Однако медики не нашли никаких отклонений, он был нормальным ребенком, активным, даже чересчур, только не разговаривал. В тот день мы всей семьей сидели за столом, и он увлеченно занимался тем, что пытался наполнить пластиковый стакан катышками хлебного мякиша. Ангел, да и только! Мы спокойно обедали, как вдруг, будто охваченный вспышкой ярости, он запустил стакан в стену и закричал: Я — НЕТ! И с этого дня он начал разговаривать, а шесть месяцев спустя полностью наверстал потерянное время. И почти в течение года, без какой-либо видимой причины, похоже, что в насмешку, он постоянно твердил: «Я — нет». В эту минуту в моем мозгу нет ничего, кроме этого крика: «Я — нет!» И я перестаю понимать, кому он принадлежит, голос ли это Франческо-ребенка или, наоборот, мой, это я наконец выплюнул кляп и кричу: я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет я нет…