— У Вас лицо, изумительно выточенное, редкой «английской» красоты. Ваше лицо не похоже ни на русские, ни на французские лица.

Джон Стоун — медик из Лондона, мой приятель по «Auberqe de la jennensse», с которым мы «сделали» tour de Bretaqne, говорил мне: «5 % английских женщин изумительные, бесподобные красавицы, 10 % так-сяк, кое-как приемлемы, но 85 % — отвратительные лошади! Совершенно лошадиные морды!»

Наташа по праву могла бы занять место в числе 5 %.

Ирина как-то сказала мне: «Наташка уже очень многое испытала».

В этот вечер я завладел ее вниманием. Я пошел проводить ее до трамвая.

— Вы женитесь, Юрий?

— Да, скоро.

И она на меня метнула взглядом, от которого вдруг замирает, до черт знает каких глубин, наше мужское существо.

Я вернулся. Ирка была грустна. Встревожена. Я увидел на глазах слезы.

— Что с тобой, родная?

— Единственной женщины, которой я боюсь, Юрий, это Наташка.

Наташка была ее подруга еще по Бизерте, вероятно года на два моложе Ирины. Я рассмеялся:

— Какая чепуха!

— Нет, нет, я просто почувствовала, ты на нее действуешь, как магнит. И что-то, какие-то магнитные токи пронизывают вас обоих.

Много позднее, когда Наташа стала madam Gabard — Женя Габар был молодым, здоровым «русским французом» (французская семья из России), приятной наружности — провожая Наташу от нас домой — нужно было ехать куда-то в пригород Парижа — поздно ночью, уже недалеко от ее дома, я впервые привлеки к себе и она с какой-то порывистой охотой, с каким-то давним желанием, сама приникла к моим губам.

Поцелуй был чувственный, откровенный, отнюдь не «чистый, романтичный, отвлеченный поцелуй».

Наши колени сошлись, и продвигая колено, я почувствовал через тонкую ткань женскую теплоту ее ног. Наташа была вызывающе бесстыдна в своем поцелуе. Приникла ко мне всем телом, и явно, и искусно. Доводила свое возбуждение до апогея; прожигая меня эротической взволнованностью, мучительно прекрасной и омерзительной несколько мгновений спустя. И где же грань между сладостной взволнованностью и грубым животным вожделением?

Между прекрасным и пошлостью, между неизгладимым сиянием иступленного восхищения и грязью?

У Бунина в «Темных аллеях» или в «Митиной любви», или еще где-то — не помню — есть изумительно вдохновенные строки, посвященные «женским ногам». Ну, и что же? — лицемерный пуринтатизм гневно возмущается: грязь! пошлость! разврат! И т. д. и т. п.

Ни то, ни другое, ни третье, если подойти к этому вне всей толщи наслоений многовековых верований и обусловленных ими моральных понятий.

Больше всего здесь поработало христианство со своим идиотским представлением о грехе. Со своей скопческой, анти жизненной устремленностью.

В Лувре, рядом две фигуры: бледное, измученное, болезненное лицо средневекового аскета и полный бурной жизни, ликующий Вакх «Возрождения».

Христианство и светлый, солнечный эллинизм.

Ликующее торжество жизни не может быть пошлым.

***

С Наташей у меня не было ни связи, ни любви. У меня — любование ее красотой; искренняя симпатия и дружеское отношение.

Мы встречались очень редко. Еще до войны она устроилась — зная много европейских языков — в секретариат Лиги Наций и уехала в Женеву. Семья оставалась в Париже и она время от времени наезжала в Париж. Она приходила к нам. Я у них никогда не бывал. Наши встречи были эпизодичны. После смерти Ирины, однажды, во время оккупации, мы столкнулись внизу, в коридоре нашего дома на rue de Chateau. У меня жили старики. Наташа с Женей шли к нам, а я выходил с Тоней Платоненко, советской девушкой, скрывавшейся от немцев у меня, мы шли по делам Сопротивления, я доставал ей фальшивый паспорт.

Мы столкнулись. Я извинился и сказал, что я скоро вернусь. Они поднялись к старикам. Я задержался и в этот день Наташу не застал у себя. У них не было связи, но на протяжении всей моей парижской жизни, как только мы сталкивались, «какие-то магнитные токи связывали нас».

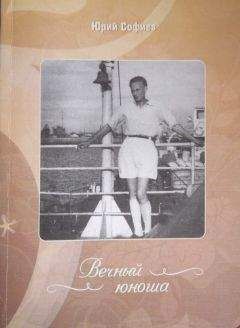

У нее были дети. Аришке было уже лет 16, но красота Наташи стала еще ярче. И вот я смотрю на ее фотографии. Вот она до замужества, еще девочкой, вот последнее фото — сделанное Кобяковым, и на всех фотографиях ее прелестное живое лицо — совсем не фотогеничное.

30/IV

В стакане воды на моем столе два желтых тюльпана. Я сорвал их на берегу Большой Алмаатинки. Один именно такой, каким должен быть тюльпан, и может быть потому — банален.

Другой: какая-то выброшенная заостренность лепестков, с невыразимой прелестью — фраппирующей, восхищающей, покоряющей и куда-то несущей — линии.

Три удлиненных. Три покороче. Он похож на большую, сияющую в горном чистом воздухе, звезду.

И какое волнующее наслаждение созерцать эту красоту. Особенно своеобразную, с уклонением от нормы и с каким-то особенным сочетанием линий.

Вот так и в женщинах.

6.

3V

Из письма Рае (Раиса Миллер, многолетняя корреспондентка Ю.Софиева в Париже, их связывала нежная дружба, а со стороны Раисы Миллер и любовь к поэту, и даже одно время она хотела переехать совсем в СССР, чтобы связать свою жизнь с Юрием Борисовичем, но он не решился на этот брак — Н.Ч.)

…Ну, и нет в моей теперешней жизни и личного счастья. Ты сама знаешь, его я сам не сумел создать в жизни. Я не родился в жизни однолюбом и вовсе не думаю, что сильно и по-настоящему можно любить только один раз! Есть люди — самые обязательные — которые никого в жизни по-настоящему, никогда в жизни, не любили. Я себя к этим людям пока не причисляю.

Нет…жажда света и любви,

В моей душе она неистребима.

Но то большое и ценное, что жизнь и судьба мне давали — я безрассудно растратил. En fan prodiqu?

Растратил при этом, действительно, без запаса душевных сил. И помнишь рубинское — перекати-поле…

И вот это большое, бесценное и настоящее в жизни было…

В мою судьбу вошли женщины с бесценным… даром любви (Так было и в мужской дружбе).

Римма, Нина, Ирина, Ты, Елена…

Совершенно незаслуженно, слишком щедро меня любившие, как бы вопреки всему.

Филлипов мне как-то сказал: «Ты, Юрий, демон, страшный демон». Слишком театрально! Слишком романтично! Я достаточно ироничен, чтобы принимать это всерьез. Но и я любил, все забывая, никогда не взвешивая, не рассчитывая, всегда бескорыстно, отдаваясь всецело чувству, совершенно заливавшему меня, в какой-то мере теряя разум и голову.

Нет! Только так! «Навеки», «до конца»!

Пусть даже завтра будет по-другому.

Так — чтобы каждой черточкой лица…

Так — чтобы все сияло по-иному.

И так — чтобы всего себя, отдать.

(Иначе мелко все и все ничтожно).

И так — чтоб мучиться, и так — чтоб ждать…

Нет, для меня, иначе невозможно.

И действительно было невозможно. Я просто шалел от переполненности чувством. Я почти становился лунатиком.

И никогда это не было грубым вожделением. Исключением была, пожалуй, Елена (Елена Лютц — Н.Ч.). В особенности вначале. И это было взаимно. Здесь две наши натуры, столь различные по характеру, неудержимо притягивались друг к другу. Если верить Асинингеру, это было, физиологически, почти идеальное дополнение друг к другу.

Этот человек, с трудным характером, очень исковерканным Виктором (Виктор Мамченко, поэт и друг Ю.Софиева — Н.Ч.) духовно, тянулся ко мне, и все мне прощал. Простил и Соню, окружал меня трогательной заботой и патологической ревностью. «Никогда я тебя не выпущу из моей жизни». Она отвоевала меня от Тебя.

Иногда психологически она мне казалась совершенно чужой, почти враждебной, но стоило нам опять сойтись в жизни и мы оба все забывали. И только в последние годы мы оба почувствовали, что связаны сильным человеческим чувством. Но вот я ушел:

Вот якоря сверкнули мокрой сталью

И за кормой уже бурлит вода.

С надеждою, тревогой и печалью

Встает последний жизненный этап.

Всю мою жизнь я был как бы заворожен «вечным зовом дорог».

И в трудной и в счастливой доле

Я слушай вечный зов дорог.

Я все шел и шел, гонимый всепоглощающей жаждой жизни, видениями мира, страстной любовью к земле, к вселенной, «чтобы в последней написать строке: — Земную жизнь любить не перестану».

Не перестану никогда любить

Мой мир вещественный и ощутимый.

И вот яркие костры в моей судьбе. Я обогревался у этих костров, я бы замерз без них в дороге, но я все же шел и шел.