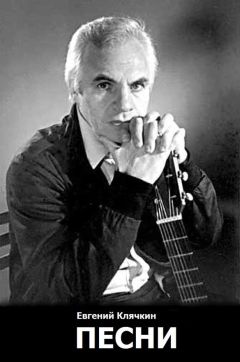

Евгений Исаакович Клячкин родился 23 марта 1934 года в Ленинграде. В войну воспитывался в детдоме. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Городское строительство и хозяйство» (1957). Работал инженером-проектировщиком в строительных организациях Ленинграда, затем — в ленинградском отделении Худфонда.

Песни начал писать с 1961 года, сначала на стихи других поэтов, затем преимущественно на собственные. Играл на семиструнной гитаре. Лауреат 1-го и 2-го ленинградских конкурсов самодеятельной песни (в 1965 и 1967 г.), конкурса туристской песни I-го Всесоюзного слёта победителей походов по местам боевой славы в Бресте в 1965 г., II-го Всесоюзного конкурса на лучшую туристскую песню в Москве в 1969 г. Член и председатель жюри многих фестивалей. Выступал от Ленконцерта и Росконцерта. Три диска-гиганта на фирме «Мелодия» (1987 год — песни на свои стихи, 1990 год — на стихи Иосифа Бродского, 1995 год — концертный), книга песен (1994), аудиокассеты, лазерные диски.

С апреля 1990 года жил в Израиле. Погиб во время купания в Средиземном море 30 июля 1994 года — у него остановилось сердце.

Сколько белых зубов —

я к улыбкам таким не привык.

Значит, это и есть

мой усталый, несчастный народ?!

Никогда не постичь

их клокочущий в горле язык.

Чьи смеются глаза?

«Ло нора[2], адони, ло нора!»

Ну так что же теперь?

Подойди и не бойся, дитя!

Протяни свою руку,

о юный беспечный пожар!

Я увидеть хочу,

как под смуглою кожей

летят эти вены-ручьи…

«И-эфшар[3], адони, и-эфшар!»

Но находят легко,

как ночная скамейка — двоих,

как стрела — свою цель

и желанную музыку — стих, —

так легко мои пальцы

скользят и находят твои…

Что ты скажешь теперь?

«Ло царих[4], адони, ло царих!»

Твои губы близки,

твои губы безумно близки!

Вот глаза — я тону,

но спасать не прошу, не прошу!..

…Тебе больно, дитя, —

о прости, ради Бога — прости!..

Что ты шепчешь в слезах?

«Ло хашув[5], адони, ло хашув!..»

Сколько белых зубов!

Я к улыбкам таким не привык…

Рано-рано утром

кто-то очень шустрый

прыг! — у мамы под бочком.

То ли песик Тишка,

то ли рыжий мишка,

то ли крошка гном.

Быстренько и ловко

спрятался с головкой,

одеяло натянул.

Ну-ка, кто же это?

Глянем по секрету!

Кто там? Ну и ну!

Да это ж Анечка,

такая маленькая девочка.

Она танцует, и смеется, и поет,

и никогда не плачет

Анечка, ну, замечательная девочка —

всегда танцует, и смеется, и поет.

Скажет мама где-то:

«Анечка, обедать!» —

Анечка сама бежит.

Кашу и картошку

набирает ложкой

в ротик положить.

Прожует, глотает,

рот не набивает,

ничего не разольет.

Отряхнет рубашку,

вымоет мордашку

и кормить идет детей.

У Анечки

забот не меньше, чем у мамочки:

сыночек Мишка, дочь Козявка,

песик Тишка — всех на завтрак

и в обед кормить,

еще убрать, еще посуду мыть.

И чтоб скорей ложились спать —

всех наказать.

В комнате и кухне

лампочки потухли —

спать, конечно, спать пора.

В телевизор тети

спели «Доброй ночи» —

кончилась игра.

Анечка не плачет

(что же это значит?!).

Свет не просит оставлять —

умные ребята

делают всегда так —

ночью надо спать.

И кто же, кто же здесь

так ровно складывает платьице?

Так хорошо кладет на стул

и ставит тапки в уголок?

Да это ж Анечка —

такая маленькая девочка —

сама легла и повернулась на бочок —

и спит!

Анюта, милый человек!

Конечно, кое-что мешает.

Но все же кое-что вмещает

наш не такой уж краткий век.

С чего мы начинали, мать?

С того, что песню мы родили —

одни, в то время как другие

пытались все это обнять —

обнять и песню, и творца

и защитить их всех крылами,

как мы храним от спички пламя

в ладонях около лица.

Смотри, метафора растет:

когда перегорают лампы,

то огонек — хотя бы слабый —

нам нужен ночи напролет.

Мы сберегли — свидетель Бог! —

творца, ладони и светильник.

Он, может быть, не очень сильный,

но каждый сделал все, что смог.

А что теперь? Да боже мой!

Костер горит и не погаснет,

огонь — ведь это высший праздник

победы Дня над Темнотой.

Вот так вот, мать! Живи сама

и впредь расти своих питомцев.

Как пел поэт: Да будет Солнце!

Добавив: и да сгинет Тьма!

Господи, дай же ты каждому, чего у него нет.

Б. Окуджава «Молитва»

Кто славы просит, кто женщин,

а я — себе не дурак! —

прошу извилин поменьше

и чтоб потолще кора.

Чтобы — в висках, во лбу ли —

воспринимались впрок

любые земные бури

как бархатный ветерок.

Чтобы давильня утром

и вкрадчивый голос днем

ни злобою, ни инсультом

не отозвались в нем.

Чтоб как ноге — коромысло,

как сырость дождя — волне, —

вторые и третьи смыслы

неведомы были мне.

Чтоб взор мой незамутненный,

встречая подобный взор,

искренне и влюбленно

смотрелся в него в упор.

И я изведаю счастье

и мимо пройду, авось

не зная, каких напастей

избегнуть мне довелось.

Я стану и тих, и кроток,

и, веруя в этот сон,

спокойствием идиота

я буду вознагражден.

Ах, Израиль, как здесь пьется, как поется!

Жизнь подмигивает: «Главное — не ной!

Ты же знал, что начинать с нуля придется!»

Да, конечно! Но не знал, что значит «ноль».

Вот я кругленький и гладкий, словно нолик,

в инкубаторе олимовских[6] цыплят.

Все пищат, толкутся, зерна экономят —

старики и молодые — все подряд.

Эти вскоре петушками оперятся,

эта — курочкой на жердочку вспорхнет.

А седым — таким, как я, — куда деваться,

где усталое их сердце отдохнет?

Все, что нажито, — то брошено, забыто.

Не о тряпках я, конечно, говорю.

Уважение к себе — вот что убито!

То есть именно все сводится к нулю.

Потому, наверно, столько оптимизма:

«Ма шломха?[7]» — «Ха коль беседер![8]» — бьет в зенит.

Но в глазах стоят картинки нашей жизни,

а в «беседере» отчаянье звенит.

Ноль — так ноль! Пускай же маятник качнется,

Бог нам в помощь — точно выбрать путь вперед.

У меня-то все, конечно, обойдется,

если только не повешусь в первый год.

Ах, Израиль, как здесь пьется, как поется,

Жизнь подмигивает: «Главное — не ной!»

Ах, Саша! Неужели двадцадь с лишним…

Саше Городницкому к 50-летию

Ах, Саша! Неужели двадцать с лишним

тому назад такими были мы?!

Ты — с шевелюрой, у меня — глазищи,

и темный город посреди зимы.

И адрес где-то в памяти затерян,

но покопаться — сыщешь и его:

громадная квартира на Литейном

и наша встреча в ночь под Рождество.

Как мы тогда бесспорно были правы

и как гордились нашей прямотой!

Ты бил меня за то, что рифмы слабы,

а я тебя — как раз за мастерство.

Холодный блеск отточенного стиля

не выявлял, казалось мне тогда,

биенья крови, и слова застыли

гирляндами сверкающего льда.

Как быстро кончилась — увы! — пора всезнанья,

но лба прибавилось, хоть и за счет волос.

И все, что было или будет с нами,

во времени одном переплелось.

И наши судьбы, как и наши строки,

в одном оркестре тянут унисон.

И только вот — как всюду! — давят сроки,

причем на сердце, чтоб не счел за сон.

Я поделился опытом, который,

наверно, бесполезен, как любой.

Мы слишком много тратим времени на споры

и слишком мало оставляем на любовь.