После венчания в трапезной с потрясающим видом на излучину Волги собралось человек пятьдесят. Пили и за здоровье именитого отца новобрачной. «Жуков Георгий Константинович нам был отец родной! — гулко стучал себя в грудь после стакана церковный староста-фронтовик. — А сейчас как вижу его в кинофильме „Освобождение“ — слезу прошибает! Выше его один товарищ Сталин был! Встаю в клубе по стойке „смирно!“, а за спиной шушукаются, шу-шу-шу, мол, не стеклянный… А я им: да пошли вы на хрен, бля, — это ж Жуков!..» — и, величая Лену Еленой Георгиевной, лобызал руки ей, Алле Петровне, а заодно и Наталье Аникиной. «Господи, хорошо, что Миши нет!» — вздыхала Парфаньяк.

«Архистратиг Михаил, — объясняла прихожанка баба Соня, не пропускавшая, как выяснилось, телевизионных показов кинокартины „Добровольцы“ с Ульяновым в главной роли, — в переводе „кто как Бог“, поставлен Господом над всеми девятью ангельскими чинами. С древних времён прославлен он на Руси. Пресвятая Богородица и архангел Михаил — особые предстатели за русские города. Крепка вера православных христиан в помощь архангела Михаила во всех бедах, скорбях, нуждах. Недаром изображение его в гербе российском! Архангелу Михаилу молятся при входе в новый дом… О, святый Михаиле-архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих…»

Рассказы наши о венчании, о том, как торжественно и чудно всё было в Городне, в древней, XIV века церквушке, от которой тверичанки провожали мужей на Куликовскую битву утопающей в цветущей сирени Волгой, Ульянов слушал молча. И многое было намешано, как на палитре, в его тяжёлом взгляде, в выражении лица; в том числе и досада и, как мне показалось, сожаление о том, что не увидел и теперь уж не увидит свою любимую единственную дочь под венцом. «Фотографию-то подарите?» — спросил. «Конечно, папуль! Ты не переживай, ведь послезавтра в загсе будем регистрироваться!» — «Регистрироваться…» — промолвил Ульянов с каким-то подтекстом, до сих пор не до конца понятным. Впрочем, скажет же он: «Я на пути к Богу»…

…После Нотр-Дам де ля Гард, посмотрев с площадки обозрения в телескоп на «жилую единицу» Ле Корбюзье, произведшую на нас удручающее впечатление, мы чинно прогулялись по легендарной улице Каннобьер, сверкающей витринами, в которые лучше было бы советским туристам (у которых «собственная гордость») не заглядывать.

— Какой-то французский писатель сострил, — сказал Ульянов, — что у марсельцев существует поговорка: «Если бы в Париже было что-нибудь похожее на улицу Каннобьер, то это был бы маленький Марсель».

— Шумит ночной Марсель, — напевал я уже на палубе, глядя на огни большого города, — в притоне «Трёх бродяг», там пьют матросы эль и женщины с мужчинами жуют табак…

— Вот и кончился Марсель, — сказал Ульянов, когда огни потонули в многоцветных, как у импрессионистов, чувственно-волнующих, маслянисто-прельстительных волнах.

20 июля, воскресенье. Порт Барселона (Испания)…Ещё пели птицы, звучала по трансляции тихая ласковая, как шелест листвы ранним летом, «музыкальная побудка», а мы уже были в Барселонском порту и в иллюминатор к нам заглядывал сам Христофор Колумб.

Бронзовая статуя адмирала стоит на площади Ворота Мира, встречая и провожая мореплавателей. Спиной к остальной Испании. Голова гордо поднята, рука указывает на заморские земли, ещё, может быть, неоткрытые. Выглядит на 60-метровой колонне адмирал карликом. Рядом, у набережной, покачивается каравелла «Санта Мария» — копия флагманского судна флотилии, во главе которой адмирал (ещё не будучи адмиралом) пересёк океан и открыл Америку (открытую задолго до него). За несколько песет можно подняться по трапу и увидеть железную койку адмирала, его кованый сундук, географические карты, постоять на носу корабля, откуда его матросы увидели Новый Свет, подержаться за отполированный тысячами ладоней бугшприт. И можно даже крикнуть что есть мочи на испанском: «La tierra!» или на родном: «Земля!» — за это разве что сделают замечание, если слишком громко.

На северо-восток от Ворот Мира (умели же площади называть), рассекая старый город, тянутся бульвары Рамблас. До начала экскурсии ещё было время, и мы решили прогуляться. В длину Рамбла километр-полтора, обсажена по обеим сторонам платанами, за которыми сверкают, движутся двусторонним потоком автомобили, а посередине, в прохладной, душистой утром тени…

Бородатые художники ещё готовились к работе, устанавливали вдоль кромки газона мольберты, выдавливали на палитру краски, прикрепляли кнопками к доскам ватманские листы, а малолетние художники, которых гораздо больше, уже вовсю рисовали цветными мелками на асфальте героев мультипликационных фильмов, комиксов, нашумевших американских и испанских кинокартин, копировали творения Риверы, Эль Греко, Дали…

Сидит на асфальте кудрявый длинноволосый паренёк лет одиннадцати. Нога в ортопедическом ботинке на толстой подошве. Рядом лежит костыль и баночка с медяками, под ней картонка, на которой написано по-испански: «Gracias!» — «Благодарю!» Он рисует Сикстинскую Мадонну, её глаза. Рядом мальчишки нарисовали уже множество красоток, чудовищ, футболистов, вождей, Рэмбо с гранатомётом, — денег в их баночках гораздо больше. А этот паренёк не торопится. Он рисует Мадонну.

(Через несколько лет после круиза, в начале смутных 1990-х, уже в другой жизни и в другой стране я бродил без дела по Старому Арбату. По сравнению с ним барселонская Рамбла «отдыхала». Прохаживались взад-вперёд Ленин под ручку со Сталиным, не слишком похожие на оригиналы, но в образах: лысый, картавый, в мятой чёрной кепчонке, оглашающий Арбат криками: «Агхиважно, батенька!.. Стгелять! Стгелять!..» — и усатый, во френче, с трубкой, немногословный; время от времени к ним подскакивал шарообразный Хрущёв в парусиновых раздувающихся штанах, парусиновых же полуботинках, в украинской вышитой рубахе, но Ленин и Сталин поочерёдно хлопали его, к вящей радости зевак, по лысине или давали пинка, дабы не мешал обсуждать важнейшие вопросы обобществления собственности, обострения классовой борьбы, мировой революции, — и Никитка откатывался; то и дело вождей пролетариата останавливали в основном иностранцы, чтобы сфотографироваться вместе, в обнимку, за доллар, пару марок, несколько франков, — и тут же, как из-под земли, откуда-то из глубин арбатских переулков возникали бритоголовые качки в кожаных куртках или милиционеры и валюту у вождей отбирали. По всей длине Старого Арбата, от «Праги» до Садового кольца, восседали целители, экстрасенсы, гадалки, гитаристы, флейтисты, баянисты, виолончелисты (запомнилась надпись на табличке перед одним из музыкантов: «По разному складывается судьба… Помогите однокашнику Мстислава Ростроповича»). Торговали матрёшками, балалайками, деревянными медведями, шкатулками, подносами, янтарными украшениями, шапками-ушанками, военной формой, знамёнами, орденами и медалями… Всюду продавали произведения изобразительного искусства, живопись, графику, офорты, чеканку, от самой дешёвой поделки и подделки до вполне достойных профессиональных работ; Владимир Бритиков-Кембридж, начинавший с прославившимися на весь мир шестидесятниками, обросший, немытый, в драных ботинках, спал, пьяный, на одном из холстов, приникнув к колонне Театра Вахтангова, картины свои привязав верёвкой к ноге, чтобы не спёрли…

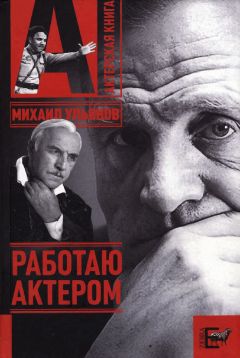

И вдруг напротив «офонаревшего», как выразилась в своё время Алла Петровна, Театра Вахтангова я увидел портрет Михаила Ульянова, стоящий на подставке, довольно мастеровито выполненный пастелью. Слегка удивило выражение, да и цвет лица — розовощёко-белозубо Ульянов улыбался загадочной, как у Джоконды, улыбкой. «Скажите, — осведомился я, — Ульянов сам вам позировал?» — «А кто же? — был ответ. — Он же вот в этом театре играет, не в курсе, что ли?» — «В этом?» — «Приезжий? Сразу видно. Могу исполнить». — «Да нет, спасибо. А что он у вас такой румяный?» — «Живёт хорошо. Не видел, что ли, по телеку, он с Горбачёвым был вась-вась… Они всю эту перестройку и замандычили! А мы, бля, честные художники, тут за гроши мудохаемся… Садись, исполню». — «Ладно, валяй», — согласился я, потому что делать было нечего. И многое услышал, пока позировал, чувствуя себя идиотом. Подходили иностранцы и наши провинциалы. «Смотри, Ульянов! Помнишь, председателя играл? И в этом фильме, где его жена Мордюкова говорит: „Хороший ты мужик, а не орёл“». — «Да не Мордюкова его жена, а Зыкина!» — «С Зыкиной он развёлся давно, на Фатеевой женился!» — «Один хрен, на ком он там женился! Жукова играл, Ленина, а с этой перестройкой скурвился мужик! Тоже своё урвать хочет, прихватизировать! Говорят, вот этот теперь его — не хило!» — «Да ты думай, п…бол, что говоришь, — Ульянов честный, настоящий мужик!» — «Честный, тоже мне! Комуняг всю дорогу играл, во Дворце съездов Ленина показывал — а теперь демократом заделался! На XIX партконференции как выступил — не меняют, мол, коней на переправе… Не верю я ему!» — «Да как вы можете говорить такое про Ульянова — он совесть нашей эпохи!» — «А я бы всех коммунистов к стенке без суда и следствия — и этого Ульянова в первых рядах!» — «Он гениальный артист! Ему не дали фильм снимать, где он Жукова хотел сыграть, расстреливающего Берию, когда в подвале косточки девчушек замученных нашли… Он честный!..»