Однако те же мы привычно сетуем, что вот, мол, какое у нас искусство бедное и злое. Какое мрачное и беспросветное. Какая у нас везде и всюду непобедимая достоевщина. Какая подвальная сырость и низкие бетонные своды в каждом русском фильме или романе. И никому не приходит в голову спросить: «А чего еще мы можем желать от художника, который, бедный и злой, живет в сыром подвале и потолок у которого низкий, рукой достать?» И ведь сами мы его туда поселили ради правды жизни. Вот он и пишет правду, которую знает. А другие из нас, они под солнечным небом на белой яхте или в хоромах под облака, да только они не могут написать ни строчки, чтобы это не было пошло и тошнотворно. И, привычно поругав родную «чернуху», идем впитывать заморский светлый мир искусства, где не принято художнику завидовать и никто не осуждает тебя, если ты дашь художнику хлеб и оливковое масло, и пусть пишет. Никто не спросит художника злобно: «Откуда у тебя хлеб и масло?» Никто не скажет меценату: «Зачем дал художнику? Лучше бы дал нищему! Или мне! Или никому лучше не давай, только не дай художнику, потому что испортишь его чистый голодный глаз!»

А разве испортишь художника хлебом и маслом? Нет. Но голодом, голодом испортишь художника. Так, что плюнет он на свое ремесло и пойдет ловить рыбу, вместо того чтобы ловить человеков.

Известный биограф всех-великих-русских-писателей замечает, что пролетарский певец Горький в Неаполе остановился в шикарной гостинице. А жил потом на Капри, который был самым дорогим курортом в Италии. И удивляется, почему в Италии это никого не удивляло? А меня удивляет, почему это должно было в Италии кого-то удивить? Я удивляюсь: чему тут удивляться? Тут не удивляться нужно, а радоваться. Если это хороший пролетарский певец, так пусть он живет в хорошей гостинице и на хорошем острове пусть живет. Если он пролетарский певец, так что теперь, обязательно ему жить в лачуге? А во дворцах, значит, могут жить только буржуазные певцы? Что это за врожденная привилегия буржуазии? Нет, дорогие! Пролетарская революция, она в том и состоит, что хороший пролетарий будет жить во дворце с другими хорошими пролетариями, а паразиты буржуи, бесполезные и вредные обществу, — вот они пусть и живут в лачугах и грызутся там за свои никому не нужные устаревшие «акции» и «деньги», как бомжи за пустые бутылки, потому что только так встанет над землей заря коммунизма, а не иначе.

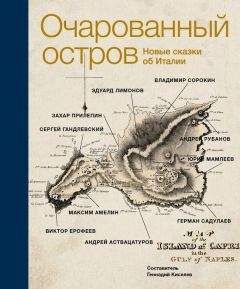

В Италии все это если не понимали, то чувствовали очень хорошо. Поэтому Горького осыпали лепестками роз. А Горький использовал свое положение для общей пользы. В частности, вместе с Богдановым и Луначарским устроил на Капри революционную школу для продвинутых представителей рабочего класса. Мне из этой компании более всего был интересен Богданов. Ради Богданова я и прибыл на остров Капри.

Конечно, моя история не про Богданова, а про Наоми. Потому что всякая история должна быть про любовь, иначе в истории нет ни пользы, ни смысла. Но мне трудно рассказывать про Наоми. Ведь я, в сущности, почти ничего про нее не знаю. Гораздо легче рассказывать про Богданова. Мне кажется, что я знаю про Богданова больше, чем про Наоми, хотя Богданов умер за сорок лет до моего рождения, а с Наоми я был знаком лично, даже близок, и прожил вместе с ней на Капри целую жизнь, уместившуюся в пять дней.

Начиналось все в кафетерии рядом с остановкой кабельного вагончика, который поднимает пассажиров от порта Marina Grande к центру городка Капри. Была ночь, я сидел за столиком на улице и смотрел на светящуюся гирлянду дороги, привешенную к горе на другой стороне бухты. Зрелище меня завораживало, и я ловил какой-то необычный «приход», если вы понимаете, о чем я говорю. Я прибыл на Капри за день до этого и успел уже обустроиться: изучил окрестности отеля, нашел недорогой ресторан с хорошей пастой, супермаркет с винами и сырами, маршруты коротких прогулок и площадки для созерцательного уединения, а также посетил пару мест по своей научной программе. В целом я был доволен, хотя и устал, и теперь просто отдыхал. Кафетерий был пуст: вся публика шумела неподалеку в ресторанах и барах знаменитой Piazetta — самой маленькой и самой заполненной городской площади в Европе.

Я что-то пил, кажется, зеленый чай, и в положенный срок у меня возникла естественная надобность. Я вошел в кафетерий и направился к двери уборной, которая была в глубине помещения, слева от стойки бара. Там я и встретил Наоми. Прямо у двери. Она вывалилась из туалета в зал кафетерия, слегка пошатываясь и вращая глазами. Поравнявшись со мной, она споткнулась, и я едва успел подхватить ее на руки. У меня вырвалось по-русски:

— О Господи! Вам плохо?

И тут же я подумал, что она наверняка не понимает по-русски, и сказал ей что-то на английском языке. Потом на немецком. По-итальянски я не знаю ни слова. Но девушка, утвердившись с моей помощью на ногах, ответила по-русски:

— Ничего, все нормально. Господи, как они тут на этих ходят!

Она смотрела на свои красные туфли с длинными тонкими каблуками. Выше туфель на ней было легкое зеленое платье, стилизованное под тунику, с золотой вышивкой и без пояска. Волосы на голове были собраны в кичку. Наряд был вполне продуманный и вечерний. Но девушка чувствовала себя как-то неуверенно, словно одевалась случайно и впопыхах.

— Хорошо бы присесть.

Она говорила по-русски с акцентом, который я определил как среднехорватский, что бы это ни значило.

Свою нужду я забыл, мы вышли на улицу, я придерживал ее за руку, подвел к своему столику, хотя вокруг было полно других, пустых, и предложил кресло — в данном случае пластиковый стул. Она присела, и я спросил, где ее друзья. Она сказала, что никого нет, она здесь одна. Ей было немного плохо. Тошнило. Но теперь все в порядке. Я спросил, откуда она. Она почему-то показала пальцем вверх и сказала:

— Оттуда. Я только что упала.

— В смысле прилетела?

— Прилетела, да. Сверху вниз.

Она засмеялась.

Потом она посмотрела на открытую кожу своих рук и ног под короткой туникой и воскликнула с непритворным изумлением:

— О ужас! Как я обгорела! Пока падала.

Она действительно была очень темной. Но я не мог понять при ночном освещении, загар это или она мулатка. В любом случае внешностью и акцентом она никак не походила на русскую, и я спросил, откуда она знает русский язык.

— Выучила, — ответила она серьезно.

— В университете? Вы славистка? — подсказал я.

Она задумалась на несколько секунд. Потом сказала:

— Да, пожалуй, я славистка.

И еще через пару секунд добавила:

— Это ты хорошо придумал.

Позже, когда она представлялась в различных компаниях, при мне и без меня, она так и называла себя — славистка: «Я — славистка». Похоже, для нее это стало тем же, чем для меня мои «гуманитарные исследования». О настоящей ее профессии я мог только догадываться. Мог. Но не хотел. Я думал: «Какая, в самом деле, разница?»