Это решение его сразу успокоило, и он как бы сразу перестал о чем либо думать.

Пролетка свернула на Низкую и покатила на восток в сторону Вислы, однако Яша никак не мог узнать дом. Он помнил дощатый забор с калиткой, но похожего двора тут не было. Извозчик остановился:

— Может, оно возле Окоповой?

— Возможно.

— Здесь не поворотить…

— Я, пожалуй, сойду и найду сам, — сказал Яша, понимая, что совершает ошибку, ибо каждый шаг давался ему с трудом.

— Тогда чего ж…

Яша расплатился и сполз с дрожек. Он отсидел больную ногу в коленке. Извозчик уехал, и Яша только сейчас обратил внимание, как вокруг темно. Считанные керосиновые фонари, ко всему еще и закопченные, стояли нечасто. Улица была немощеная, вся в рытвинах и ухабах. Яша огляделся, но ничего не увидел. Он словно бы очутился в провинциальном городке. «Может, это и не Низкая! Может, Милая или Ставки?» Яша полез было за спичками, хотя знал, что их у него нет, и двинулся, хромая, к недальней Окоповой. Что ни говори, его появление здесь — безумие. «Покончить со всем? Но как это сейчас сделаешь? Посреди улицы не повесишься и не отравишься. Идти к Висле? Туда несколько верст». На него повеял ветерок, и он понял, что это с кладбища. Ему стало смешно. Попадал ли кто когда-нибудь в подобную передрягу? Он дотащился до Окоповой, но дом рыжей женщины как сквозь землю провалился. Он поднял глаза. Небосвод раскинулся полночной темнотой, усыпанной звездами, и был занят своими горними делами. Не было никакого знака, что там озабочены неким земным штукарем, угодившим в ловушку. Яша достиг кладбищенского забора. Здесь лежали те, кто эту жизнь уже отжил и подвел итог. Яше пришло в голову, что, если кладбищенская калитка открыта и есть открытая могила, он войдет, растянется в ней и приложится к народу своему.

Что ему еще оставалось?

6

Однако он вернулся чуда, откуда шел. К болям в ноге он притерпелся. Пусть дергает, пусть горит, пусть нагнаивается. Он дошел до Смочьей и двинулся дальше. Внезапно перед ним вырос тот самый дом. Вот они — забор и калитка. Яша толкнул ее, и она распахнулась. Он сразу увидел лестницу в жилье Германовой сестры. Странно, но в доме не спали. В окне краснелся свет керосиновой лампы. «Ну, погибнуть, значит, мне не суждено!» — сказал себе Яша. Ему было неловко, что он явился незваный, хромой, падший, но выбора не было. Он ободрял себя. «Что ж, такие вещи случаются! Они же не выгонят! А если выгонят, то Зевтл пойдет со мной. Она меня любит…» Окошечный свет в ночи словно бы вернул его к жизни. «С ногой они что-нибудь придумают. Вдруг еще не поздно…» Он раздумывал, не крикнуть ли: «Зевтл! Зевтл!» — и таким образом предупредить о своем приходе. Однако решил, что это глупо. Яша доковылял до лестницы и стал подниматься. Он шумно ступал, чтобы наверху услыхали и вышли навстречу. Он даже заготовил первую фразу: «Незваный гость! Со мной приключилась невероятная история…» Однако люди в доме слишком были заняты собой, чтобы расслышать происходившее снаружи. «Что ж, все надо пережить, — подбадривал себя Яша. — Какую надпись выгравировал тот ювелир на перстне? „И это пройдет…“» Он подошел к двери и тихо постучал. Ответа, однако, не было. «Наверно, они в другой комнате», — решил Яша. Он постучал сильней, но шагов не послышалось. Он стоял смущенный, униженный, готовый поступиться последними остатками самолюбия. «Пусть это будет расплата за твои грехи», — словно бы услышал он чей-то голос. Теперь Яша постучал трижды, громко и настойчиво, однако снова без результата. Он подождал и прислушался. «Спят там, что ли?» Яша повернул дверную ручку, и дверь отворилась. В кухне горела лампа. На железной койке лежала Зевтл, рядом с ней — Герман. Оба спали. Герман сопел громко и тяжело. Все в Яше онемело. Он стоял и глядел. Потом отошел в сторону, чтобы остаться незамеченным, если кто-то их них откроет вдруг глаза. Яшу объял стыд, какого он никогда еще не испытывал, стыд не по поводу зрелища и не за них, а за себя — позор тех, кому выпадает убедиться, что при всем своем уме и опыте они остались в дураках.

Яша и сам потом не помнил, как долго стоял — минуту, несколько минут? Зевтл лежала лицом к стене, волосы ее были распущены и придавлены тушей Германа. Герман был не голый, на нем имелось что-то вроде рубашки или майки. Трудно было поверить, что эта узкая кровать выдерживает такую тяжесть. Мертвенный оттенок лежал на лицах обоих, и если бы Яша не слышал сопения Германа, могло показаться, что их кто-то прикончил. Обе эти израсходовавшиеся фигуры, по виду чуть ли не манекены, были накрыты углом одеяла. «Где его сестра? — подумал Яша. — И с чего бы это оставлена лампа?» Он был удивлен и удивлен тем, что удивляется. Он переживал внутри себя печаль, пустоту, несусветный стыд. Это было похоже на виденное Яшей пару часов назад, когда он обнаружил Магду повесившейся. Та же самая рука дважды за день открыла ему то, чему надлежит оставаться сокровенным. Он узрел позор смерти и срам прелюбодеяния и понял, что это одно и то же. Стоя так и глядя так, он знал, что преображается, что больше никогда не будет прежним. Минувшие сутки не походили ни на какие другие. Они стали итогом его жизни, печатью, скрепившей бесповоротное. Он внезапно достиг конца пути…

1

Прошло три года. В большой комнате Яшиного дома стоял шум и гам. Эстер и обе ее помощницы дошивали подвенечное платье. Оно было таким пышным и с таким длинным шлейфом, что занимало целый раздвинутый стол. Эстер со швейками хлопотали вокруг, точно карлики возле великаньего доспеха. Одна из девушек вытягивала наметку, вторая подшивала тесьму. Эстер, пробуя пальцем утюг — не слишком ли горячий, — разглаживала морщинки между оборок. Прежде чем гладить, она набирала ртом воду из кружки и прыскала нужное место. На лбу у Эстер блестели капельки пота. Что может быть хуже дыры от утюга на подвенечном платье? Атлас — белый и нежный, одна подпалина — и вся работа пропала. Меж тем черные глаза Эстер улыбались. Она была не из тех, кому случается спалить чужое платье. Хотя рука ее выглядела маленькой, а запястье узким, утюгом Эстер орудовала ловко и уверенно.

То и дело она поглядывала в окно, выходившее во двор. Хотя строеньице из кирпича, или «тюрьма», как называла его Эстер, стояло там уже больше года, привыкнуть к нему Эстер не могла. Оно только и бросалось в глаза. Порой, когда Эстер вдруг забывала о случившемся, ей казалось, что во дворе на праздник Кущей поставлен шалаш. Окошко обычно задергивалось занавеской, но сегодня требовалось больше света.

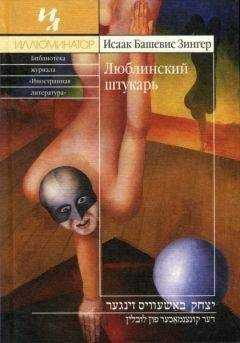

За три года Эстер несколько сдала. В уголках глаз появились морщинки. Лицо пополнело и приобрело оттенок перезрелого плода. Прядки, выбивавшиеся из-под платка, были скорей седые, чем черные. Разве что глаза оставались молодыми и блестели точно две вишни. На сердце у нее все три года было невесело, тем не менее она шутила с помощницами и отпускала портновские прибаутки насчет невесты, жениха и шаферов. Девушки, помалкивая, переглядывались. Их мастерская считалась теперь необыкновенной. Они тоже ни на секунду не забывали о стоявшем во дворе маленьком домике с оконцем, но без дверей, в котором велел заточить себя штукарь Яша, или как его сейчас называли — Кающийся.

Когда вся история начиналась, город заходил ходуном. Раввин реб Авраам Эйгер послал за выдумщиком и попенял, что замышляемое Яшей — дело нееврейское. Да, в Литве какой-то человек вздумал замуроваться, но польские евреи этого не держались. Мир сотворен для свободного выбора. Адамовым детям вменяется непрестанно делать выбор между добром и злом. Невелика штука себя замуровать — велика штука, будучи свободным, не ступить на путь неправедный. Человек, лишенный выбора, все равно что покойник. Однако Яше тоже было что возразить. Наняв учителя заниматься Мишной, талмудическими агадами, Мидрашем, Гемарой и даже книгой «Зогар», он за полтора года своего покаяния превзошел многие премудрости, а посему напомнил рабби о таннае, выколовшем себе глаза, дабы не лицезреть женщин. Еще привел в пример многих праведников, налагавших на себя ограничения, чтобы противостоять соблазну. Разве некий еврей в Щебрешине не дал обет молчания, чтобы не злословить? Разве музыкант из Ковеля не прикидывался тридцать лет слепым, чтобы не глядеть на чужую жену? Многие древние установления больше не удерживали человека от прегрешений. Молодые люди, бывшие при дебатах Яши с раввином, до сих пор вспоминают тогдашний разговор. Невозможно было поверить, что за полтора года этот штукарь, этот бритомордый, этот гультяй столь изобильно вкусил от Торы. Раввин беседовал с ним как с равным. Яша стоял на своем. Прежде чем попрощаться, рабби возложил на Яшину голову ладонь, благословил и сказал: «Ты полагаешь это во имя Небес. Да поможет тебе Всемогущий!»

И подарил медный подсвечник, дабы Яша мог возжечь свечу вечером и в день пасмурный.