Начинается концерт и стихают многочисленные картежники, которые режутся в карты с утра до поздней ночи. В каюте шумно. Стоит веселый гогот.

– Даешь «советскую свадьбу»! – кричит группа военморов. – Даешь «Абрашу»!

Жирный, невероятной толщины задыхающийся артист («жертва войны, революции и Поволжья» – по словам конферансье) поет о луне, о парочках и растущих у кого-то рогах.

– Даешь «Машу»! – входят в азарт военморы. – Валяй, Вася, по-нашему, по-одесски.

Но совершенно неожиданно оркестр (скрипка, виолончель и контрабас) фальшиво играет «Интернационал» и концерт кончается.

А норд-ост сотрясает палубу и ночь вся дрожит в ледяном холоде звездных лучей, в ясности зимней ночи.

После расшифровки дневников и прочтения писем отца, относящихся к его пребыванию в Сухум-Кале, стало ясно, что первые дни своего пребывания в Сухуме К Г. Паустовский провел в доме Александра Исааковича Германа-Евтушенко на горе Чернявского. С Герман-Евтушенко мои родители, как оказалось, познакомились в Одессе и его заботами, как секретаря Союзов кооперативов Абхазии, были приглашены в Сухум. Нынешний директор Московского музея-центра К. Г. Паустовского несколько десятков лет назад выяснил в сухумских архивах истинную хозяйку дома № 47 в Горийском переулке. Ею оказалась вдова Каролина Георгиевна Герман, которая почила в 1923 году в возрасте 65 лет.

Об этом доме также сохранился репортаж отца из Сухум-Кале для газеты «Моряк» (1922 г., 5 мая). Один-единственный раз он был перепечатан в журнале «Новый мир» в посмертной подборке очерков К. Паустовского «Из разных лет», подготовленной Львом Абелевичем Левицким. Для читателей «Броска на юг» он, мне кажется, представит несомненный интерес.

ИЗ ГОРНОГО ДОМА (Фрагменты)

От нашего специального корреспондента

В белом горном доме с низкими потолками – тонкая тишина. Си-нимлъдом сверкают, как только что расколотый сахар, тяжелые горы. Золотым дождем цветет за оконцами пряная мимоза, и воспаленное солнце ложится в тусклое, задымленное море.

Горный дом уже стар, и в широких щелях полов потрескивают по вечерам сердитые скорпионы. А дряхлые обитатели дома еще помнят времена, когда Абхазия была полна абреками, когда горцы спускались с гор и штурмовали заросшие плющом прибрежные форты, когда солдаты сотнями умирали от горячки во влажных, тропических лесах, времена лермонтовские, полузабытые, но еще свежие в преданиях и памяти горцев.

Фантастический край. Здесь рядом леса пальм и кактусов и заседания революционных комитетов под старыми дубами, причем все члены комитета голосуют и говорят, не слезая с поджарых коней, гортанно перекликаясь и теснясь лошадьми в одну подвижную, темную массу; рядом скрип арб и лошадиные черепа, висящие на всех заборах от дурного глаза, и тут же – ослепительный электрический свет, заливающий широкие сельские улицы, съезды Советов, протяжные гудки иностранных пароходов, кофейни «знаменитых персидских кофейщиков», пестро расписанные трапезундские фелюги, на которых седые турки кипятят кофе в медных кастрюлях-наперстках, плакаты, восточная майолика, князья, перед которыми до сих пор сходят с седел и касаются рукою земли, ажиотаж, лиры, фунты, грузбоны, бязь, кукуруза, богатые лесные концессии на рекеБзыби, взятые Стиссеном и Рокфеллером, непочатый край, дикие козы, скачущие по улицам, и восторженный рев лопоухих пушистых ишачков.

Край фантастический, пестрый, богатый, но богатства его еще сырые, нетронутые, не вырытые из вечно влажной земли.

Россия, голод, то напряжение и мучительные по непосильной работе дни, что переживаются там, за снежными хребтами, вся громадная, неуловимая жизнь федерации – все это для здешних людей «заграница», что-то почти нереальное.

Но все чаще в ленивый звон здешнего базара, в винный запах духанов, в беспечное щелканье нард и монотонный такт лезгинки, которую танцуют по вечерам перед дверьми кофеен замкнутые «башлычники»-горцы, все чаще в эту покойную и безумную жизнь просачиваются напоминания оттуда, из-за гор.

Со снежных перевалов не приходят, а приползают изможденные, полумертвые люди с обмороженными ногами, беглецы от смерти с отупелой нечеловеческой тоской в старческих глазах. Набрасываются на хлеб, на здешнее сало, на горный сыр имолодое вино иумирают.Не так давноумер-ло несколько человек, высадившихся с пришедшего из России парохода.

Все чаще приезжают экспедиции из Крыма, Кубани за кукурузой. Они не меняют ее на товары, не покупают, а вымаливают. Дрожащими голосами они перечисляют товары, которые привезли для обмена. Везут все, что осталось, – домашний скарб, чуть ли не детские платьица.

Экспедиция керченских моряков привезла две швейных машины, микроскоп, мотор, два биллиардных стола, какое-то платье, немного мануфактуры, собранной среди моряков, картины, ковер. Все это не нужно здесь, и до слез больно смотреть на седую трясущуюся голову представителя этой экспедиции, прекрасно знающего, что все это не нужно, что хлеба за это не дадут, что вывоз запрещен и на пристанях отбирают даже фунт сахару.

Эти ходоки от обреченных людей преследуют, их не можешь забыть, не можешь понять все то, о чем они говорят, и только где-то в глубине души вдруг что-то оборвется, и станет холодно и страшно.

И все думы о тех, кто остался там. Здесь не говорят «где», говорят – «там», и сразу все как-то замолкают. Там – в России, где плачут, бьются и мучаются из-за корки хлеба, в России, от которой не оторвать мучительных мыслей.

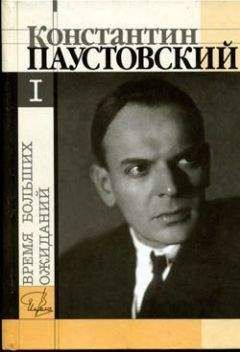

В комментариях к «Времени больших ожиданий» я уже выражал свое удивление по поводу истинности службы отца в одесском Опродкомгубе. До тех пор, пока исследователи творчества Паустовского не положили передо мной блеклые фотокопии документов с печатями, я полагал, что это учреждение с трудновыговариваемой аббревиатурой – чистые выдумки отца. Подобных забавных небылиц мы наслушались от него вдоволь. К этому ряду выдуманного я относил и некоторые фамилии персонажей его книг. В первую очередь ставил под сомнение главную героиню романа «Блистающие облака» Нелидову и архитектора Гофмана из рассказа «Московское лето». Кстати говоря, Нелидова встречается и в «Броске на юг». В этой повести она фигурирует в качестве госпожи, прибывшей в Новоафонский монастырь «отдохнуть от мирского безобразия и скверны».

Каково же было мое удивление, когда, разбирая архив отца, наткнулся на письмо к нему от Зинаиды Леонтьевны Нелидовой из Сухума. Жизнь оказалась значительно богаче и интереснее предполагаемой: моя мама вместе с Зинаидой Леонтьевной поставила в Сухуме детскую оперу «Красная Шапочка» на музыку Цезаря Кюи. Костюмы и художественная часть постановки были возложены на мою маму, а балетную постановку осуществила Нелидова. К счастью, в семейном архиве сохранилась афиша премьеры 2-го гостеатра, спектакль состоялся в пятницу 21 июля 1922 года в исполнении детей, а рецензию на премьеру написал отец, но, увы, газета с рецензией пока не найдена.

Зинаида Леонтьевна хорошо знала немецкий, французский и английский языки, сохранила до конца дней тягу к литературному труду. Во всяком случае она в одном из писем к отцу вспоминает тот знаменательный 1922 год, «когда мы с Бабелем рылись в "Тысяче и одной ночи" на французском языке» для переложения книги в пьесу.

В «Броске на юг» завуалированно фигурирует и семья Нелидовой. Вдумчивый, дотошный читатель заметит в дневниках Паустовского – они приведены сразу после настоящего послесловия – «сухумские» записи: «Апполинария Фроловна, бабушка, котенок, Трезор – особый милый быт…» и «Нелидова с няней… Вечером на пристани. Апполинария Фроловна». Для писателя нет мелочей, ничто не проходит для него бесследно, и вот появляется в повести фраза некоего Котникова (ему мадемуазель Жалю сдала комнату Константина):

«Всё в этом рассудительном человеке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму…

<…> Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: "Вот в нашем городке Мологе у мамаши моей, уважаемой Апполинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек"…»

А сам Котников списан, видимо, с мужа Нюры (знакомой отца, которая в Москве была в Паустовского влюблена. В Сухум-Кале произошла тогда, в 1922 году, их «неожиданная встреча»), с коммерсанта, который вместо «ы» говорит «и». Встреча оставила негативный отпечаток, во всяком случае в дневнике читаем: «Опустилась… Мы с Кролом все же сохранили себя за эти годы».

Но я увлекся и несколько забежал вперед…

Видимо, фамилия доктора появилась от слегка переиначенной фамилии Самойленко. Во всяком случае постановка оперы, о которой я только что говорил, была осуществлена Г. А. Бочарниковой совместно с В. С. Самойленко – женой нашего доктора. Самойленки вместе с Нелидовой и Германом-Евтушенко провожали чету Паустовских в сухумском порту перед их отплытием в Батум.