Все выглядело так, словно дни их в Париже сочтены. Господа офицеры тоже нелегко и совсем неохотно расставались с этим дивным городом. Им надо было еще свыкнуться с мыслью, что тепло и все блаженство мировой столицы придется сменить на крестьянские хаты и деревенских баб в студеной, зимней России.

— Эх, друг-приятель, черт бы побрал военное ремесло!

— А вам бы все на шлюхах верхом ездить, а не на лошадях?

— Так, легкий приступ тоски, прошу прощения! Ваше здоровье!

Должен был состояться большой батальонный праздник, прощальный праздник, ибо слухи об отъезде, о грандиозном марше на Восток, подтвердились. Прочесали все роты в поисках своих собственных артистов. Родина не посылала в Париж фронтовые труппы. Все самое лучшее теперь отправляли на Восток. В офицерском корпусе, впрочем, мало об этом печалились: немецкие танцовщицы были недостаточно лакомым кусочком. Они обнажались ровно настолько, насколько это позволяли армейские правила, и в сравнении с известными парижскими дамами производили впечатление закованных в броню германских валькирий из опер Вагнера. Ротмистр Беетц, правда, опасался парижских дам. Они разлагающе действовали на мужскую породу. Он еще задолго до прощального праздника выписал в Париж свою баварскую жену-пивоваршу. Явилась сизоносая женщина в чепчике с завязками и перышками, в длинном манто из серебристых лис и с пятью громадными кофрами.

Кто-то рекомендовал Станислауса на батальонный праздник. Он должен был выступать как колдун и гипнотизер. Если это необходимо, его могли освободить от службы, чтобы он присмотрел в городе какой-нибудь реквизит для своего номера экстра-класса. В Станислауса закрался страх. Неужто Богдан проболтался? Но приказ есть приказ.

На кухню к нему явился Роллинг:

— Это я про тебя сказал.

Станислаус возмутился:

— Хорош товарищ!

— Не будь дураком, — успокоил его Роллинг. — Возьмись за этих молодчиков, проделай с ними свой фокус-покус! Каждый делает что может! Они глупей, чем ты думаешь. И пусть твои дружки-фельдфебели попляшут! Я кое-что придумал.

В казарме были проведены пробные сеансы ротного гипнотизера. Рядовой Август Богдан, бывший сторож железнодорожного переезда из Гурова, что под Фетшау, огородник, специалист по разведению огурцов, веривший в ведьм и в начальника станции, был ввергнут в оцепенение. Станислаус положил его как мостки между сиденьями двух стульев. Вилли Хартшлаг, пожелавший тоже непременно выступить, дабы кухня была полнее представлена, сидя на доской лежавшем стороже и болтая ногами, выпил целую бутылку вина.

— Сижу как на лавочке.

Он сунул под нос застывшему сторожу пустую бутылку. Богдан был далеко отсюда и вовсе не хотел пить. Ему грезилось, что он проклят и спит в стогу сена в Шпреевальде.

Вилли Хартшлаг видал в балагане, как загипнотизированному человеку протыкали щеки иголками и в кожу на шее втыкали вязальные спицы. Он жаждал повторить этот номер. На всякий случай он выдул еще бутылку вина и попросил загипнотизировать его.

— Если почувствую укол, я тебе вмажу! — предупредил он Станислауса. — Я твое начальство, не забывай!

Иголки молниеносно прошли сквозь одутловатые щеки первого повара, а он и не пикнул.

Крафтчек тоже вызвался участвовать в номере Станислауса:

— Ты меня так заколдуй, как будто я снова дома, в Верхней Силезии, и еще мне охота увидать, как там идут дела в лавке, все ли там в порядке.

И это тоже удалось, даже в присутствии вахмистра Цаудерера. Вахмистр немного посерел лицом, прыгал вокруг Станислауса как воробей вокруг особенно большого конского яблока.

— У вас эта сила врожденная или как? — Роллинг ткнул Станислауса в бок.

— Врожденная, господин вахмистр, — ответил Станислаус.

— Так я и думал, — произнес вахмистр. — У меня на это глаз наметанный. Не вчера родился.

Батальонный праздник уже не пугал Станислауса.

15

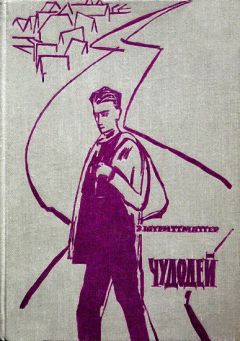

Станислаус становится много странствовавшим магом, угощает пятерых фельдфебелей водою, и его «искусству малых форм» бурно аплодируют.

В канцеляриях рот висели большие, грубо намалеванные плакаты: батальонный праздник был объявлен! В программе было около двадцати эстрадных номеров. Пусть там, в Берлине, знают, что свет не сошелся клином на фронтовых актерских труппах. Здесь имеются и собственные резервы: танцовщики и акробаты, силачи и гимнасты, исполнители женских ролей и огнеглотатели. На плакате был и призыв: «Все, кто имеет знакомства среди парижских дам, могут привести их с собой для украшения праздника!»

Мужчины чистили щетками каждый шовчик на мундире, смазывали сапоги и портупеи и разминали кожу руками, как во времена рекрутчины. В большом зале пахло точно на гуталинной фабрике, и вонь эта была воплощенным идеалом военно-прусской чистоты. Майор и командир батальона, ротмистры и ротные офицеры сидели в мягких креслах перед сценой. Рядовые расселись на садовых стульях. Серые зайцы-самцы сидели с прямыми спинами, благонравно сложив руки на коленях, как во время батальонного богослужения. Среди них были соседи Станислауса по комнате. Роллинг с застывшим лицом и покрасневшим шрамом на лбу. На кителе большущая заплата. Дырки на кителе, теперь заклеенные и замазанные, образовались во время отгрузки на вокзал офицерских ящиков. Крафтчек в сбившемся на сторону галстуке, поверх которого красовалась золотая цепочка монашеского амулета. Богдан с сильно напомаженными грязно-светлыми волосами и рыжеватыми усиками. Вонниг, улыбающийся, как ребенок перед раздачей рождественских подарков. Все хорошо! Вилли Хартшлаг с растопыренными локтями, накачанный силой, занимающий почти два места и заслонивший собою Вейсблатта. Рядом с Вейсблаттом сидел Станислаус, настороженный и бледный.

Музыка приглашенного полкового оркестра. Кавалерийские марши. Многие постукивали в такт маршам по своим садовым стульям, в надежде снова получить лошадей, чтобы наконец-то проскакать по далекой России, показать себя храбрецами и героями, потоптать копытами все, что не хочет сдаваться.

Речь командира батальона начиналась словами «Други мои!». Перо на шляпке-чепчике супруги ротмистра Беетца, единственной женщины в этой своре мужчин, покачивалось в такт одобрительному покачиванию головы.

— Отечество, по-видимому, скоро отзовет нас отсюда, где мы удерживаем и храним то, что завоевали немцы…

Вейсблатт наклонился к Станислаусу:

— Она придет. Сам увидишь, насколько я знаю, она еще красивей стала, чем раньше.

— Но то, что сейчас начинается там, на Востоке, под протекторатом мудрого провидения, это не просто война, а установление равновесия в ээээ… в европейском пространстве и спасение культуры… ээээ… Запада… — Майор от безмерности почтения сам перед собой щелкнул каблуками.

— Фельдфебели ее у тебя отобьют. А уж потом ты получишь свою Элен. Фельдфебели — они как гусеницы на розах, — прошептал Станислаус.

— Тссс! — предупредил кто-то, и это был Маршнер, уже ставший унтер-офицером интендантской службы и теперь сидевший среди подчиненных.

— …Там, надо полагать, скоро будет наше место. Там мы хотим поддержать честь знамени нашего батальона и еще больше… ээээ… прославить немецкого солдата…

— Чтоб он сдох, чтоб он скорее сдох, — бормотал Роллинг, забыв, по-видимому, где он сидит.

Вонниг толкнул Роллинга в бок. Роллинг взглянул на него.

— Мир еще не погиб!

— Все хорошо! — шепнул Вонниг.

— Праздник объявляю открытым! — выкрикнул командир батальона. — Вероятно, теперь праздников долго не будет, ура!

— Ура, ура, ура-а-а!

Офицеры встали и вытянули руки в приветствии.

— Ура! — Жена ротмистра-пивовара Беетца вытянула руку. На руке болталась туго набитая сумочка. В сумочке были оккупационные марки — напечатанные на фабрике специально для вермахта. — Ура! — В этом развратном городе нигде нельзя ни на минуту положить сумочку, чтобы спокойно отдохнуть и попраздновать. — Ура!

Представители искусства малых форм, выбираясь из кулис, демонстрировали все, на что были способны. Пауле Пальм, бывший редактор литературного отдела в «Фоссише цайтунг», выступил в роли конферансье.

Не презираю я эстрады, нет!

Прочь занавес! Да будет свет!

Бывший владелец тира Карл Кнефель под барабанную дробь проглотил три «горелки Гинденбурга», поднес к большому рту тряпку и под звуки трубы изрыгал в небо над сценой длинные языки пламени. Его увела со сцены в танце баядера по имени Альберт Майер II, по гражданской профессии дамский парикмахер, специалист по стрижке «под мальчика». О эти дикие звуки тамбурина! О эти блестящие от ружейного масла глаза и звон старых алюминиевых монет достоинством в пятьдесят пфеннигов на голом животе!