Я открыл глаза и увидел, как прямо на меня несется олень. Это был самец с огромными рогами. За ним гналась полицейская овчарка.

Рравваффак! Шшшшпамхпамхпамхпамхпамхпамх! ПАМХ! ПАМХ!

Олень не собирался сворачивать. Он бежал, хотя с тех пор, как он меня увидел, прошла секунда или две.

Рравваффак! Шшшшпамхпамхпамхпамхпамхпамх! ПАМХ! ПАМХ!

Когда он пролетал мимо, я мог протянуть руку и коснуться его шкуры.

Олень обогнул дом, описал дугу вокруг туалета, собака не отставала. Они скрылись на противоположной стороне холма, оставив на траве и кустах развевающиеся ленты туалетной бумаги.

Потом появилась самка. Она бежала в том же направлении, но гораздо медленнее. Наверное, у нее в голове росла клубника.

— Эй! — закричал я. — Стоп! Хватит! Я не продаю газеты!

Олениха остановилась в двадцати пяти футах от меня и свернула за эвкалипт.

С тех пор они приходят каждое утро. Я просыпаюсь за минуту до их появления. Я просыпаюсь, чтобы их встретить — так же, как раньше я встречал рассвет. Точно зная, что они уже в пути.

ПОСЛЕДНЕЕ УПОМИНАНИЕ О КОРОТЫШКЕ

РЫБАЛКЕ В АМЕРИКЕ

Последний день осени выпал на субботу, и в церкви святого Франциска устроили фестиваль. Было жарко, и чертово колесо поворачивалось в воздухе, словно термометр, согнутый в окружность и наделенный музыкальным слухом.

Все это вместе относило нас в прошлое — в то время, когда была зачата наша дочь. Мы тогда только переехали на новую квартиру, и там еще не успели подвести свет. Нас окружали нераспакованные коробки с вещами, а свеча горела в блюдце так, словно в него налили молока. Тогда мы это и сделали, и до сих пор уверены, что правильно.

Друг спал в соседней комнате. Оглядываясь назад, я надеюсь, что мы его не разбудили, хотя с тех пор он засыпал и просыпался много сотен раз.

Все время беременности я непонимающе таращился на то, как растет этот человеческий узел и не мог даже подумать, что дитя, там находящееся, когда–нибудь встретит Коротышку Рыбалку в Америке.

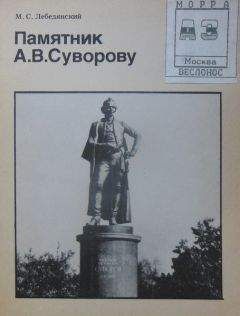

В субботу вечером мы пошли гулять на площадь Вашингтона. Мы опустили малышку на траву, и она сразу побежала к Коротышке Рыбалке в Америке, сидевшему в тени деревьев у памятника Бенджамину Франклину.

Он прислонялся спиной к тополю, что рос у правой руки памятника. На сиденье его инвалидной коляски расположилась чесночная колбаса и хлеб так, словно это была витрина какого–то странного гастронома.

Малышка решила стащить у Коротышки Рыбалки в Америке кусок колбасы.

Он сперва встревожился, но увидав ребенка, сразу успокоился. Он стал уговаривать девочку подойти поближе и сесть к нему на безногие колени. Она пряталась за коляской, выглядывая оттуда сквозь железные прутья и цепляясь ручкой за колесо.

— Иди сюда, маленькая, — говорил он. — Иди посмотри на старого Коротышку Рыбалку в Америке.

В эту минуту памятник Бенджамину Франклину вдруг стал зеленым, как сигнал светофора, а малышка заметила на другом конце парка песочницу.

Песочница выглядела явно привлекательнее, чем Коротышка Рыбалка в Америке. И колбаса девочку больше не интересовала.

Малышка решила воспользоваться преимуществом, которое давал ей зеленый свет, и побежала через лужайку к песочнице.

Коротышка Рыбалка в Америке смотрел ей вслед так, словно между ним и девочкой вдруг разлилась река, становившаяся теперь все шире и шире.

В прошлом году перед самой пасхой в Сан–Франциско устроили демонстрацию борцов за мир рыбалке в Америке. Напечатали тысячи красных плакатов и сами же расклеили их на своих иностранных машинах и на разных символах международной коммуникации, вроде телеграфных столбов.

На плакатах было написано: МИР РЫБАЛКЕ В АМЕРИКЕ.

Затем компания студентов–коммунистов и старшеклассников–коммунистов покинула Саннивэйл — коммунистический рассадник, расположенный в сорока милях от города — и вслед за коммунистическими вождями и их примарксизнутыми детьми двинулась маршем на Сан–Франциско.

Путь до Сан–Франциско занял четыре дня. Ночевали они в небольших городках на газонах своих товарищей.

С собой они несли программные коммунистические транспаранты рыбалки в Америке:

«НЕТ ВОДОРОДНОЙ БОМБЕ В РЫБНЫХ ВОДОЕМАХ!»«ИСААК УОЛТОН[45]

НЕНАВИДЕЛ БОМБЫ!»«КОРОЛЕВСКИМ ЧЕРВЯМ — ДА! МБР[46]—

НЕТ»И еще много призывов рыбалки в Америке к коммунистическому завоеванию мира — вот он гандийский ненасильственный троянский конь.

Когда это юное ядро промытых мозгов коммунистического заговора дошло до «Ручки» — сан–францисского сектора оклахомских политэмигрантов — их там уже дожидались тысячи новых коммунистов. Эти коммунисты не желали ходить слишком далеко. У них едва хватило сил доползти до центра города.

Тысячи коммунистов промаршировали под охраной полиции до Юнион–сквер, расположенной в самом сердце Сан–Франциско. До сих пор это были свидетельские показания — погром городской ратуши в 1960 году, когда полиция позволила сотням коммунистов избежать ответственности, но демонстрация борцов за мир рыбалке в Америке превратила их в обвинительное заключение: полиция охраняет коммунистов.

Тысячи коммунистов маршируют к самому сердцу Сан–Франциско, несколько часов подряд из коммунистических громкоговорителей несутся возбуждающие речи, молодежь уже собралась взрывать Койт–Тауер, и лишь в самый последний момент коммунистические вожди отдают приказ спрятать пластиковые бомбы.

— Знаете, есть вещи, которые не стоит делать, если… э–э-э… вы не хотите, чтобы вам отплатили тем же. Взрывы нам не нужны, — сказали они.

Какие еще нужны тебе доказательства, Америка? На страну надвинулась красная тень гандианского ненасильственного троянского коня, и Сан–Франциско — его стойло.

Примитивизм — вот легендарная конфета, которой серийный убийца подманивает своих жертв. В эту самую минуту агенты коммунизма заносят листовки с лозунгами мира рыбалке в Америке над невинными детьми сан–францисских трамваев.

СНОСКА К ГЛАВЕ

«КРАСНАЯ КАЙМА»

В калифорнийских кустах не существовало службы уборки мусора. За нашими отходами не приезжал по утрам улыбчивый дядечка и не перекидывался с нами парой–тройкой приветливых слов. Жечь мусор мы тоже не могли, потому что лето стояло сухое, и всё вокруг, включая нас самих, готово было вспыхнуть от первой же искры. Мусор превратился в проблему, но очень скоро мы нашли выход из положения.

Мы стали таскать его к трем заброшенным домам, выстроившимся внизу ровной линейкой. Мы носили туда мешки, полные консервных банок, бумаг, картофельной шелухи, бутылок и куриных ног.

У крайнего из заброшенных домов мы останавливались; внутри там стояла кровать, на которой валялись тысячи вырезанных из сан–францисской «Кроникл» купонов, а в туалетном шкафчике до сих пор лежали детские зубные щетки.

За домом стоял нужник; к нему вела тропинка — мимо яблонь и грядки со странными растениями, которые с равным успехом могли оказаться как изысканной специей, способной разнообразить нашу пищу, так и ядовитым пасленом, после которого пищи нам понадобилось бы значительно меньше.

Мы оттаскивали мусор к нужнику, потом открывали дверь — очень медленно, потому что другим способом ее открыть было просто невозможно; на стене там висел рулон туалетной бумаги, такой старый, что казался похожим на родственника — кузена, скорее всего, — Хартии Вольностей.

Мы снимали с очка крышку и бросали мусор во тьму. Так продолжалось неделю за неделей, пока, подняв однажды крышку, мы не увидели под ней вместо тьмы, или в крайнем случае бледного абстрактного мусорного силуэта, яркую, отчетливую плотную кучу мусора, достающую почти до самого верха.

Если вдруг судьба занесет вас к этому нужнику, и вам приспичит облегчиться, не удивляйтесь, когда поднимете крышку.

Мы покинули калифорнийские кусты, когда уже почти назрела необходимость вставать на толчок, делать шаг вперед и вжимать мусор в бездну, как меха аккордеона.

До недавнего времени мое представление о кливлендской барахолке складывалось только из рассказов друзей, купивших там разные вещи. Одному досталось огромное окно: рама, стекло и прочее — всего за несколько долларов. Очень симпатичное окно.

Друг тогда прорубил дыру в стене своего дома на холме Потреро, и вставил в нее окно. Теперь он мог наслаждаться видом на сан–францисскую больницу.