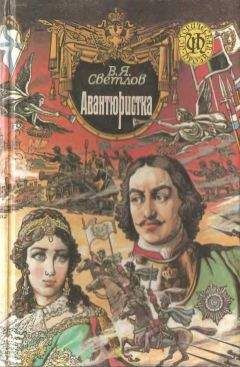

Светлов Валериан Яковлевич

При дворе Тишайшего

Авантюристка

Исторический роман из времен царя Алексея Михайловича

Зима 1657 года выдалась удивительно теплая, и праздник 21 декабря удался как нельзя лучше. За четыре дня до Рождества Христова москвичи праздновали память чудотворца Петра, первого митрополита, поселившегося в Москве и давшего ей величие.

Уже 19-го числа патриарх явился к царю во дворец, чтобы звать его и старшего царевича; на торжество приглашалась также и вся знать. 21 декабря выдался ясный и солнечный день; легкий морозец, непохожий на обычные рождественские стужи, пощипывал щеки москвичей, торопливо сновавших с праздничными хлопотами по улицам. Народ валил в Кремль, в Успенский собор, где был царь со всеми своими боярами и где обедню служил сам патриарх Никон.

Все были весело настроены и одеты по-праздничному. Ратники забыли, казалось, на время свою вражду к городскому классу и перекидывались с посадскими шутками и прибаутками, кто не спеша, а кто почти бегом стремясь к высокой белокаменной стене Кремля.

— Эй, берегись, служилый! — гаркнул с широких розвальней рыжий детина, гикая и помахивая плеткой.

Служилый едва успел отскочить в сторону, хватив кулаком лошадей… Великолепной масти пара гнедых взвилась на дыбы и шарахнулась на шедших обок проезжей части улицы, но опытная рука возницы таки-удержала… Двоих лишь откинуло в сугроб— и теперь с бранью они барахтались в нем.

В это время из розвальней вышел боярин огромного роста, широкоплечий, с черными, сумрачно сдвинутыми бровями; одет он был в соболью шубу, а на его голове была высокая шапка. Маленькие серенькие глазки злобным взглядом окинули толпу и, остановившись на смельчаке служилом, загорелись, как у волка при виде добычи.

— Это ты осмелился тронуть моих коней? — подступая медленной, тяжелой походкой к высокому стройному стрельцу, спросил он.

Тот, немного струхнув, молча смотрел своими большими голубыми глазами грозному боярину в очи. Легкий пушок покрывал его верхнюю губу и выдавал его юный возраст.

— Молокосос! — разъяренно крикнул боярин. — Не знаешь али, чьи кони?.. — и увесистая пощечина огрела побледневшее было лицо стрельца. Он пошатнулся, схватился за щеку… потом— за висевший на поясе нож… Но боярин перехватил его руку и стиснул ее так, чтобы — на колени стрелец встал, будто прощения попросить… Гот застонал, а все же боком упал… не на колени.

— Эх, боярин, зачем так… парня? — тихо в наступившей тишине попенял кто-то из прохожих. — Оно ведь… и его обиду понять можно.

Боярин оглянулся — и столь зловещ и страшен был его взгляд, что возмущение, собравшее толпу, потупилось ниц…

— Кто говорил?.. — скрипучим голосом спросил боярин.

Все молчали. Стрелец встал и растирал себе руку. Капли холодного пота катились по его высокому белому лбу, на котором слиплись густые русые волосы; его шапка все еще валялась на земле…

— Кто говорил? — повторил свой вопрос боярин. — Кто пожалел другого, а себя забыл? Али не знает, кто я?

— Как не знать… — сказал кто-то, уже другой, со вздохом. — Кому не ведом князь Григорий Сенкулеевич Черкасский!

Боярин, как раненый зверь, кинулся вперед при этом возгласе-вздохе… Но толпа раздалась перед ним, и он очутился лицом к лицу с человеком, вид которого не имел ничего общего ни со служилым, ни с купцом, ни с посадским; этот человек с любопытством смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену. По лицу и по одежде это был иноземец.

Невысокого роста, стройный, тонкий и гибкий, как молодая девица, он был черноволос и смугл лицом. Крупные белые, как жемчуг, зубы виднелись из-под длинных черных усов; его большие черные, словно маслины, глаза, подернутые выражением неги и ласки, сверкали теперь неукротимой отвагой и веселым задором. Длинный суконный казакин светло-голубого цвета, плотно стянутый у талии серебряным кушаком и украшенный на груди золотыми газырями с драгоценными камнями, резко бросался в глаза своим оригинальным покроем и богатством.

Москвичи уже знали, что эти длиннополые, тонкие и гибкие люди — грузины, понаехавшие в Москву еще с 1653 года с челобитной к царю Алексею Михайловичу. Все они были знатного рода — по крайней мере сами себя считали таковыми, а по одежде нельзя было отличить одного от другого. Все носили одинакового вида кафтаны, лишь разных цветов; только по богатству отличались их газыри; у кого — серебряные, у кого — золотые с камнями или без них.

Юноша, на которого налетел князь Черкасский, по-видимому, был богат и знатного рода; это сейчас же смекнул строптивый и гордый князь и немного поубавил тона; однако все еще со сдвинутыми бровями он повторил свой вопрос:

— Это ты мне указ давал, чего мне не надлежало делать?

Он был уверен, что грузин не поймет его, а для толпы он все-таки сохранит свое грозное обличье…

Грузин промолчал, а князь, поощренный этим молчанием, усмехнувшись, прибавил:

— Только ведь ты, собачий сын, на православном языке не говоришь.

Грузин побледнел и, схватившись за рукоятку великолепного кинжала, висевшего на его поясе, громко и резко, гортанным звуком, ответил на русском языке, в котором слышался легкий кавказский акцент:

— Кто ты, я не знаю, что смеешь так говорить, а кто из нас собачий сын— ты или я, — скажет тебе мой кинжал!..

Князь Черкасский усмехнулся, скинул на руки своему холопу шубу и стал засучивать рукава кафтана. Потом вытянул вперед обросшую черными волосами руку и вызывающе посмотрел на грузина… Очевидное это было для всех приглашение на кулачный бой.

Но грузин стоял как бы в недоумении…

— Ты чего ж, щенок, ждешь? — весело крикнул князь, предвкушая легкую победу над тоненьким кавказцем. — Али испугался?

И только тогда грузин встрепенулся и проговорил:

— Да где же у тебя кинжал?

— На кинжалах хочешь? — ухмыльнулся князь. — Нет, басурманишка, мы в честном бою силушкой с тобой померяемся. Выходи, что ль, нечего дурака валять!

Грузин с недоумением пожал плечами и оглянул толпу… Народа осталось немного. Колокола перестали звонить; в церквах уже шла обедня, и на улицах почти прекратилось движение. Вокруг князя и грузина остались только страстные поклонники кулачного боя, холопы князя да еще несколько человек, давно знавших, судя по злым выражениям их лиц, о свирепом нраве последнего. Среди них стоял и пострадавший стрелец… Как вдруг очутился он возле грузина и шепнул ему:

— Давай! Ты вон какой махонький— угоди-ка ему кулаком под самое брюхо!

Грузин опять пожал плечами и крикнул нетерпеливо топтавшемуся на месте князю:

— Выходи с оружием, а то не буду биться!

Князь побледнел от злости. Он был страстным любителем кулачных боев и прямо-таки выискивал случаи, где бы мог показать свою удаль и телесную силу. И вдруг такой представившийся ему случай ускользал из его рук. Было на что разозлиться. Однако князь во что бы то ни стало решил заставить своего противника вступить с ним в единоборство без оружия, которого он не терпел уже потому, что совершенно не умел владеть им.

— Ах ты, курицын сын! — заревел он, подступая к грузину. — Тебе оружие надо? Накося! — и он замахнулся кулаком на грузина…

Но тот с удивительной ловкостью увернулся от удара, который, наверно, был бы для него смертельным, как вдруг— и когда только успел он выхватить кинжал из ножен? — вонзил его в быкообразную шею своего противника…

Это случилось так внезапно и быстро, что все ахнули.

Князь, зарычав, как дикий зверь, медленно стал опадать всей свой огромной могучей тушей на землю. Золотая рукоятка кинжала сверкала на зимнем солнце, а красный рубин, вделанный в нее, переливался кровавыми огнями. Князь сам имел еще достаточно сил, чтобы, охватив кинжал, отшвырнуть его от себя. Но из его глубокой раны уже хлынула на белый снег широким потоком темная кровь.

— Лови… лови… изменника! — прохрипел князь и тут же потерял сознание.

Холопы окружили раненого и старались втащить его в розвальни; несколько человек кинулись за грузином, но ни его, ни стрельца уже не было видно. Когда князь повалился, как срубленный дуб, а толпой овладело оцепенение, стрелец быстро схватил чужеземца за руку и потащил его в соседний проулок.

— Бежим, молодец! Я укрою тебя! — шептал он, пугливо озираясь. — Ничего, так князю и надо! Зверь-человек. Ну, а если поймают тебя, то запытают.

— Да за что же? — покорно идя за стрельцом, спросил грузин. — Не я его вызывал, он — меня. Он меня, не по правилам, первый ударил, я только ответил на удар ударом…

— Вестимо. Вдарь он тебя по башке, так на месте и пришиб бы. Так то он, боярин, а ты — иноземец. Иноземцу за убийство боярина либо служилого и даже холопа плохо приходится. Засудят, запытают…