В ту ночь Нобору не сомкнул глаз. И не потому, что был слишком возбужден — воспоминания о прошлом и какая-то тихая грусть гнали от него сон. Впервые за последние годы перед глазами всплыл далекий и такой милый образ девушки. Она виновато глядела на него, будто просила прощения. В ту пору ему казалось, что Тигуса еще сама не знает, чего она хочет, живет как дитя, не ведая тревог, и еще не созрела для замужества, представляя его делом далекого будущего. «Должно быть, я по привычке воспринимал ее именно так и проглядел, что она уже не ребенок, а взрослая женщина. Обрати я в свое время на это внимание, конечно, женился бы на ней до отъезда в Нагасаки, и наша жизнь потекла бы совсем по-иному, — бормотал он, ворочаясь под одеялом.

А он по-прежнему видел в ней беззаботную девчушку, в которой еще не пробудилась любовь, потому-то столь болезненной оказалась душевная рана, нанесенная ее предательством — оно было как гром среди ясного неба.

«Эгоист! Я всецело был занят собой, думал, что отец отправил меня в захудалую больницу исключительно под давлением Амано. Он ведь всегда глядел на Амано с благоговением и мое будущее связывал с его покровительством. А я возненавидел всех и вся — и Тигусу, и отца вкупе с Амано, не говоря уж о больнице Коисикава», — укорял себя Нобору.

Он болезненно поморщился и сердито заворочался в постели.

«Своим непониманием я оскорбил Тигусу, нанес душевную рану отцу и Амано. О себе же оставался самого высокого мнения, только себя считал оскорбленным. Отвратительное тщеславие! А как я веду себя в больнице? Надутый, самодовольный болван. Какой стыд, какой стыд!»

Нобору зябко поежился и закрыл глаза.

На следующий день он встал с опозданием и едва успел проглотить остывший завтрак, как пришел посыльный из «Барсучьих нор» и сообщил, что состояние Сахати ухудшилось. Ниидэ приказал ему немедленно отправляться к больному и дал какие-то порошки, предупредив, что это лишь на случай, если боли усилятся.

— Если не понадобятся, вернешь мне в собственные руки. Порошки особые, обычным больным я их не прописываю. — сказал Ниидэ.

Нобору уже подходил к «Барсучьим норам», когда из переулка выскочила пожилая женщина и, завидев его, спросила, не он ли доктор из больницы Коисикава. Нобору кивнул, и тогда женщина стала умолять, чтобы он осмотрел девочку: она болеет уже полгода, а сейчас, похоже, умирает, здешний врач отказывается ее осматривать, потому что не уплачено за лекарства, а денег у нее ни гроша. К счастью, она увидала его халат и сразу поняла, что он из больницы.

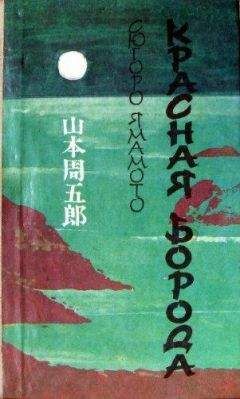

«А Красная Борода не дурак, просто молодец старик, что заставил нас надевать эти халаты», — подумал Нобору.

— Видишь ли, мне надо срочно зайти к тяжелобольному. А ты беги в больницу — это ведь совсем рядом. Оттуда кого-нибудь пришлют. Иди — не теряй времени, — посоветовал Нобору.

Женщина поблагодарила и засеменила по склону.

У постели Сахати дежурил Дзибэй и хлопотали две женщины из соседнего дома. Та, что помоложе, кипятила воду на хибати, а пожилая чистила старую циновку, то и дело выжимая тряпку в ведро. Дзибэй сообщил, что у Сахати опять утром пошла горлом кровь и сейчас ему совсем худо. Кровь пролилась мимо таза, и пришлось приводить в порядок циновки.

— Вечером он выпил чаю и съел половину желтка. Моя старуха хотела подежурить здесь ночью и даже принесла матрац, но Сахати наотрез отказался. А утром я еще затемно заглянул сюда — вижу, он сам пытается прибрать за собой, — пояснил Дзибэй.

Нобору присел у изголовья больного.

Сахати, по-видимому, спал, но глаза были полуоткрыты, а изо рта со свистом вырывалось дыхание. Лицо его почернело и казалось безжизненным, обтянутые сухой кожей щеки ввалились, от крыльев носа к подбородку протянулись глубокие морщины.

— Должно быть, скоро конец, — пробормотал Дзибэй.

— Похоже на то. — Нобору отошел от постели. — Помочь ему уже не в человеческих силах.

— Эх, сколько никчемных людей живет на свете, а умирает этот — такой хороший, добрый. Как подумаешь об этом — начинаешь ненавидеть всех богов и будд.

Женщина, что помоложе, заварила чай и подала Нобору.

— Сегодня на пустыре тихо. Кончили трамбовать, что ли? — спросил Нобору, не притрагиваясь к чаю.

— Нет, прибыло местное начальство и кое-что там выясняет, поэтому работы пока приостановили, — нехотя ответил Дзибэй, потом, понизив голос, сказал: — Вчера рабочие трамбовали осыпавшуюся с холма землю и обнаружили завернутый в одеяло труп. Даже не труп, а скелет — правда, целый. Наверно, он сохранился, потому что был завернут в одеяло. По лоскутам кимоно и по длинным волосам решили, что это останки молодой женщины. Семь лет тому назад здесь был оползень, поэтому трудно сказать, где ее первоначально закопали. Скорее всего, чуть повыше барака, который в тот раз обрушился. Похоже, сначала ее убили, а потом закопали.

— Но если труп разложился и остались одни кости, значит, это случилось довольно давно, — предположил Нобору.

— Останки показали могильщикам с кладбища храма Дзэннодзи. Те утверждают, что труп пролежал в земле лет пятнадцать.

— А почему считают, что было совершено убийство?

— Во-первых, не обнаружили ничего похожего на гроб. Ну, а если она умерла от болезни, не стали бы труп заворачивать в одеяло. А вообще-то навряд ли кто-либо возьмет на себя смелость сказать, что произошло на самом деле, ведь минуло пятнадцать лет, если верить могильщикам.

В дверях послышался чей-то голос, и в следующий момент в комнату ввалился человек лет пятидесяти в изрядно поношенной синей куртке. Его щеки и подбородок заросли жидкой бороденкой, а круглая лысая голова сверкала, словно смазанная маслом. Он был сильно навеселе и едва держался на ногах.

— Сюда нельзя, — замахал руками Дзибэй. — Здесь человек умирает!

— Тут пришли господа начальники, — заплетающимся языком проговорил тот, глядя на Дзибэя налитыми кровью глазами. — Требуют управляющего.

7

— Иди, иди и не болтай лишнего, — выпроводил его Дзибэй, потом, обернувшись к Нобору, сказал: — Схожу узнать, в чем там дело, и сразу вернусь.

Нобору кивнул.

Вслед за Дзибэем ушла и пожилая женщина, сославшись на домашние дела.

Неожиданно в дверях вновь появился человек в куртке и, пьяненько улыбаясь, шлепнулся на порог.

— Сюда нельзя, Хэй, — сказала молодая женщина, выходя из кухни. — Господин управляющий будет сердиться — ведь здесь больной. Уходи, уходи!

— А вы, значит, из больницы, — обратился он к Нобору. — Меня зовут Хэйкити. Мы давнишние друзья с господином Ниидэ. Сахати и я самые старые жильцы в этих «Барсучьих норах». Он заболел, а меня вот эта молодуха О-Мацу гонит, не пускает к нему.

— Я бы слова не сказала, не будь вы пьяны, — возразила О-Мацу. — Вот и господин управляющий предупреждал: «Когда Хэйкити пьян, он ничего не соображает».

— Замолчи! — перебил ее Хэйкити. — Я начал пить с девяти лет и вот уже четыре десятка не просыхаю. Не знаю, как на трезвую голову, а вот выпимши я все даже очень прекрасно понимаю. Я не вру — спросите хоть у Красной Бороды... Он подтвердит. Однажды я столько вылакал самогона, что свалился с ног и что-то у меня из горла выскочило. Позвали Красную Бороду. Он осмотрел меня и говорит: «Если у тебя есть столько денег, чтобы доводить себя до белой горячки, ты бы хоть подумал о жене и детях, выделил бы малую толику для них...» А я ему и отвечаю: «Это так тебе со стороны кажется, а ты бы в нутро таких, как я, заглянул!.. Богатые да образованные рассуждают: это, мол, можно, а это нельзя, это вредно, а то на пользу — у них на рассуждения есть деньги и время и голова варит. А мы, темные, так ловко все придумать не умеем. Такие люди, как мы, день и ночь трудимся и даже на еду заработать не можем. В голове только одно: что завтра будем жрать, а послезавтра? Жена, наседка, вынашивает очередного разбойника — вот-вот родит; за жилье не плачено — того и гляди выгонят на улицу. Вот и ломаешь голову: как расплатиться с долгами? И так каждый день, каждый день! Поглядеть со стороны — пьет человек. А ты в нутро посмотри: почему пьет? Да потому, что думает о жене и детях... Ну как тут не запить?!

Сахати застонал, зашевелил губами. Нобору наклонился к нему и едва расслышал: «Мне надо кое-что вам сказать, пусть О-Мацу и Хэй выйдут».

8

Нобору кивнул и попросил оставить его наедине с больным.

Хэйкити даже не шевельнулся. О-Мацу ушла, сказав, что дома у нее полно дел, а он долго ворчал что-то себе под нос, потом разлегся на полу и уснул.

— Оставьте его, пусть проспится, — пробормотал Сахати. — А вас попрошу подать мне чашку воды.

Нобору взял чашку и хотел было налить кипяток из металлического чайника, стоявшего на хибати, но больной остановил его:

— Дайте сырой — сейчас мне все равно, какую воду пить. — Он печально улыбнулся.