Мушни Зарандиа и я намеревались с Сахновым, то есть с «нашим», рассчитаться так, как если бы он принадлежал к «прочим».

Но это была лишь часть моей вины. Еще более тяжелая и куда более значительная доля вины состояла в том, что я посягнул па основу основ любой империи, которые когда-либо существовали в истории человечества, и преступил устав. Дело и том, что если речь идет об империи, то в рядах «мы» оказываются и «сыны державной нации», и инородцы. «Сыны державной нации» осуществляют собственную государственность, то есть служат величию и процветанию своей нации. Инородцы состоят на чужой службе и составляют неизбежную и необходимую в каждой имперской иерархии прослойку ландскнехтов и кондотьеров. Служа державной нации, они на самом деле осуществляют собственные интересы раньше всего, а вслед за ними хитроумно прикрытые интересы своей нации, что в конце концов противоречит интересам империи.

Исторически доказано, что в эпоху катаклизмов «сыны державной нации», несмотря на различие политических воззрений, твердо защищают целостность государства. Поведению же инородцев, как правило, свойствен сепаратизм. Хотя «сыны державной нации» и инородцы составляют единое привилегированное правящее сословие, каждая из сторон придерживается своего принципа в этом единстве. Прибегая к услугам инородцев, державная нация не должна полностью доверяться им, несмотря на все их заслуги перед троном и империей. В столкновениях, которые могут возникнуть между сыном державной нации и инородцем, принадлежащим к нашему сословию, как в случае Сахнов – Зарандиа, моим патриотическим долгом было принять сторону весьма низкой, по устойчивой духовной стоимости, то есть сторону Сахнова. Я же принял сторону его противника, а это и было посягательством на основу основ нашей государственности, было преступлением против устава.

Что Зарандиа начал действовать против Сахнова средствами, допустимыми лишь в борьбе с «прочими», я почувствовал сразу, хотя догадка моя была весьма туманна. Но пришло время, и мне стало ясно, что Сахнов попал в сеть провокаций, которую раскинул Зарандиа, а я не только не противился этому, но даже помогал ему! Мне надлежало возвысить свой голос и вывести на свет божий эту интригу, но я не находил в себе ничего, кроме сознания, как должно себя вести, желания же вести себя должным образом во мне не было ни малейшего. Я знал людей, которые только так и поступают, только так и живут, не видя в этом ничего дурного и считая себя безупречными; для меня же все это было истинной драмой, и я казался себе жрецом, который потушил священный огонь по методу Гулливера. Я был похож па благородного человека, внезапно пустившегося в разгул и распутство и обнаружившего однажды утром, какая катастрофа с ним произошла, но не нашедшего в себе сил все оборвать и вернуть себя на прежнюю стезю. Подобные люди ищут спасения в новом загуле. Надо мной нависла страшная опасность: мне предстояло переселиться в мир компромиссов, беспрерывно разрушающих мои былые устои и так же беспрерывно порождающих мучения совести.

...Опыт пришел, когда нужды в нем уже не было. И то сказать, к чему мне, в те мои пятьдесят лет, приобщение к тайнам искусства любви? А когда я жаждала этого знания, оно обошло меня, не одарив ни уверенностью в себе, ни упорством. Да и нужно ли было оно? Что же, я не последняя и не единственная– люди взнуздывают необъезженные химеры, и они волокут своих седоков куда им заблагорассудится. А седокам-то кажется, будто взнуздали они свою мечту и этот Пегас несет их по дорогам, которые они сами для себя избрали. У меня была подруга, которая всю жизнь искала, покупала и пробовала средства, предупреждающие зачатие. Все равно она родила четырех детей и едва не погибла, рожая пятого. В шестьдесят лет она призналась мне, что великолепно была осведомлена о всех способах, страхующих от зачатия. Однако жизнь ее свидетельствовала о противном, к тому же я не помню случая, чтобы она с кем-нибудь поделилась своим опытом.

С детства я помню сказку о старике, который перед смертью вытащил из дома сундук с золотом и темной ночью зарыл его в неведомом месте так глубоко, что никто уже не мог его найти. В старике жило два начала: одно заставляло его копить, чтобы потом употребить накопленное, другое заставило спрятать золото так надежно, чтобы употребить его никто уже никогда не смог. Эта сказка про меня. Я так и жила. Только в старости я поняла, что было во мне две души. Первая жила иллюзиями и действовала. Вторая знала правду, но молчала и заговорила, лишь когда это было уже ни к чему. Первая была похожа на курицу, которая думает, что снесла яйцо для хозяйского завтрака. Вторую можно сравнить с правоверными, которые ни разу не угостили своего муллу любимым пловом при жизни, а после смерти завалили пловом его могилу...

Нет, любовный опыт обрела я не в постели,– моя наблюдательность одарила меня этим опытом. Если б в постели, то опыт этот был бы у меня уже тогда, когда я еще на что-нибудь да годилась, а не сейчас, когда мне скоро семьдесят.

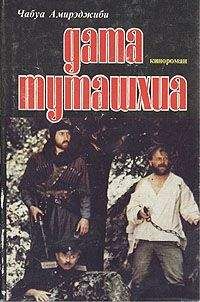

Господи! Куда же меня занесло! Я начала о бедняге Мито Зурабишвшш, чтобы рассказать о Дате Туташхиа, а вернулась к себе. Видно, так суждено, по-другому я не умею. Как ни кручусь, все равно на мир гляжу сквозь сито, и это сито – я сама. О чем ни начну говорить, непременно приду к себе. У всех так, только признаться себе боятся. Слишком пристрастны к себе и оттого увидеть себя со стороны не могут – наблюдательности не хватает, а может, честности или смелости? Мне-то такое состояние отлично известно.

Когда я влюбилась в Мито Зурабишвили, мне казалось, я люблю его за то, что он революционер, отдающий жизнь борьбе за счастье народа и человечества. Правда, в начале девятисотых годов разум людей уже был объят духом революции. Народ, угнетение, свобода – у этих слов была магическая сила, и политические убеждения больше всего диктовали личности ее побуждения и поступки. И все же любовь питается иными корнями. Взять хотя бы сельского учителя. Он несет в народ знания и правду. И полиция, бывало, усматривала в учительстве политическую деятельность. Когда я поехала в село учительницей, многие думали, что я жертвую собой ради революции. Да я и сама так думала. Мне казалось, я покинула Тифлис, чтобы бороться за свободу. А было у меня право так думать? Дело-то было в том, что меня вызвали... И в который уже раз вызывали, господи ты боже мой! Вызвали и сказали: «Выбирай! Либо отправишься в ссылку в Пензенскую или Костромскую губернию, либо поедешь в одну деревеньку, мы скажем, в какую, будешь там учительствовать, а заодно выполнишь одно наше деликатное задание!» Я сразу поняла, на что меня толкали. Стать тайным агентом! Но что было делать, когда тянулись за мной дела, за которые и правда полагалась ссылка? Уж в какие отчаянные предприятия пускалась я ради Мито – и вот все открылось... Когда я пошла за ним, мне казалось, иду революции ради. Все ложь! Пришла старость, а с ней и ясность ума: не революция, а любовь толкала меня на риск. Я без памяти любила Мито Зурабишвили. Во мне жила тайная надежда, что мы поженимся, а мое участие в борьбе... кому оно нужно? Разве я разбиралась в этом? А в Пензе или Костроме – что мне было там делать? Как существовать? Каким таким святым духом питаться? Когда они предложили мне ехать учительствовать, я подумала: пусть посылают, не велика беда, обещать обещаю, а пальцем не пошевелю – что они со мной сделают?

Я дала согласие, и с меня взяли подписку. Выхода не было... Да ведь я уже об этом вам сказала. С меня взяли подписку в том, что я поеду учительствовать в деревню, где живет любовница Даты Туташхиа Бечуни Пертиа, и сниму комнату в ее доме, если она мне не откажет. Она не отказала, ибо еще раньше ее уговорили: возьми постояльца, пусть полиция думает, что ты хочешь отвязаться от Даты Туташхиа и сдала комнату, чтобы он ходил пореже или вообще перестал приходить.

Когда я приехала, староста показал мне сперва несколько других домов, но я все отвергла. Ему посоветовали Бечуни. У старосты —глаза па лоб, но все же он повел меня к любовнице абрага. Тут мне понравилось, и я смяла две комнаты.

Мне понравилась и деревня, довольно большая, и окрестности. Дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга, и у каждого хозяина была хорошо ухоженная усадьба. Кудахтали по деревне куры, пищали цыплята, с утра и до ночи не прекращался детский гомон. По ночам с болот доносилось кваканье тысяч лягушек, спущенные с цепи собаки лаяли на запоздалых путников.

Я знала, что моя хозяйка была вдовой лесного объездчика. Она показалась мне старше своих лет, но ей было всего под тридцать. Был у нее шестилетний сынишка. Вот и вся семья. Она была покойна, статна и тиха – настолько тиха, что целую неделю можно было не услышать ее голоса. Но одно я поняла сразу: она была молчалива не оттого, что несчастлива, и не от тоски по покойному мужу. Это было гордое отчуждение, которое прибавляло ей достоинства и степенности. От мужчин я слышала, что женщина не может оценить, насколько другая женщина хороша в постели. Это неправда. Мы видим лучше. Бечуни ничего особенного из себя не представляла.