— В литературе? — Красивое полное лицо Кути тронула насмешливая гримаса.

— К сожалению, власти не могут позволить себе роскошь посадить его вместе со Штанчичем, — иезуит ответил с грубоватой, тщательно отмеренной прямотой. — Да это и не нужно.

— А что нужно?

— Ну, скажем, можно попробовать увеличить, существенно, я бы сказал, увеличить, наш фонд, предназначенный для поощрения патриотически настроенных литераторов… Таких, как господин Зерфи, например… — Бальдур выжидательно глянул на Кути, давая явно понять, что не только безоговорочно признает права маститого литератора на львиную долю этого тайного, нигде официально не зарегистрированного фонда, но даже готов повысить ставки.

— Патронировать искусству весьма благородно, — заметил Кути после кажущегося раздумья. — Оно одинаково нуждается как в благожелательном меценатстве, так и в бдительной охране от низменных посягательств, — глубокомысленно изрек он и с истинно светской непринужденностью переключился на «Ричарда III». — Вы обратили внимание, как она выронила занесенный для удара кинжал? Как наклонилась с нерешительной дрожью над обручальным колечком, протянутым королем? Бесподобный момент…

Момент в самом деле был бесподобный. И Эгреши с его крохотными сатанинскими глазками и ухмыляющимся чувственным ртом превзошел самого себя.

— Скажите, любезный друг, — спросил Бальдур, сочтя добавки к молчаливому договору о взаимном сотрудничестве окончательно согласованными, — у вас случайно нет близких друзей, имеющих владения или крупные деловые интересы где-нибудь в Хорватии?

— Нужно подумать.

— Может быть, военные, которым доводилось служить в Хорватии, Воеводине?

— Военные? — Кути озадаченно сморщил лоб и вдруг озарился обрадованной улыбкой. — Да вот хотя бы майор Зичи, видите, у прохода в первом ряду?

Бальдур ненароком, чтоб не привлечь внимания, навел лорнет на представительного офицера во втором ряду партера, беседовавшего с судейским чиновником.

— Я, правда, не знаю, служил ли он когда-либо в Хорватии, но у него там имение, в Загребском комитате, это точно. — Кути прищурился, припоминая. — Кажется, оно сильно пострадало во время недавних беспорядков, и граф лично ездил к тамошнему фёишпану улаживать дело.

— Ну и как, уладил?

— Чего не знаю, того не знаю.

— Он нуждается в деньгах?

— А кто в них не нуждается? Особенно, если разгулявшаяся чернь разграбила и сожгла твое родовое гнездо.

— Вы близко знакомы с майором?

— Состоим в одном жокей-клубе, — не без удовольствия ответствовал Лайош Кути, гордясь принадлежностью к закрытому, сугубо аристократическому заведению.

— Значит, он увлекается лошадьми, — задумчиво констатировал иезуит. — Так-так…

— Лошадьми, женщинами, старинными инталиями,[60] — пожал плечами Кути. — Всем прекрасным на свете. Майор в самом высоком смысле слова благороднейший человек.

— В лошадях я не разбираюсь, увлекаться женщинами мне не позволяет обет, но по части инталий я бы рискнул побеседовать с графом Зичи, — улыбнулся Бальдур так, что слова его можно было принять за шутку.

— Что ж, готов споспешествовать вашему знакомству, — ответил Кути, давно раскусивший манеру иезуитского патера. Свыкнувшись с тем, что интерес Бальдура, о чем бы ни шла речь, никогда не бывает праздным, он скоро научился в самом начале обрывать ненужную слоистую канитель. И внутренне любовался своей проницательностью, тешился неким свободомыслием.

— Сделайте такую милость, — без особой теплоты принял предложение провинциал, сочтя его не совсем деликатным по форме. — Можно сразу же после спектакля или в любой угодный для вас день.

— Лучше сразу, — правильно смекнул Кути. — Зачем упускать удобный случай?

Взаимное представление состоялось, как и было намечено, в тот же вечер. Отец-провинциал, любезно предложивший майору место в экипаже, вскоре увлек нового знакомого захватывающим рассказом о тайне пропавших камей Гонзаго и обещанием продемонстрировать самоцветный букет работы мастера Михаэля Гроссера.

Непринужденно выполнив свою посредническую миссию, Кути отправился с букетом чайных роз в уборную Эгреши. Он самодовольно поправил пышный, заколотый черной жемчужиной галстук, готовясь явить себя сегодняшнему кумиру, как вдруг услышал голос за дверью, показавшийся очень знакомым.

Быстро оглядевшись, не видит ли кто, Кути приблизил ухо к двери, а затем заглянул и в замочную скважину. Так и есть, у Эгреши сидел этот несносный выскочка Шандор Петефи!

— Можешь не сомневаться, Габор, — убеждал актера поэт. — Ты сыграл гениально. Много лучше, чем в первый раз.

— Но ты и тогда говорил то же! — возразил Эгреши, видимо, не совсем довольный своей игрой. — Мне не нужны лживые комплименты.

— Эту сцену и я не сумел бы сыграть лучше, — с полной убежденностью заявил поэт. — Потрясающая сцена! Шекспир написал ее, вероятно, в состоянии опьянения, с трезвой головой и он не посмел бы за нее взяться.

«Наглец! — стиснув зубы, прошептал Лайош Кути. — Говорить о Шекспире словно о каком-то кабацком собутыльнике!» Он с отвращением швырнул букет в угол и поспешил уйти.

В день святого Георгия, или Дьёрдя, на местный лад, праздновали первый выгон скота на пастбище. Прежде чем вывести животных из стойла, хозяйка бросала наземь железную цепь, а за порог осторожно укладывала куриное яичко, чтобы наливались твердостью и силой кости, чтоб округлялась утроба.

Во многих деревнях в Георгиев день нанимали пастухов, окуривали крестьянские дворы очистительным горьким дымом. Древние венгры буйным праздником, конными играми отмечали переход с зимних пастбищ на летние, тешили духов земли и неба, окропив на четыре стороны ветер пенным хмельным молоком. Но стали желанные гости гостями незваными. Осевшие в междуречье Дуная и Тисы венгерские племена забыли древних помощников, стали бояться таинственной мощи невидимых сил, усматривая в ней козни искусителя. Безгрешная радость и упованья, с которыми прежде встречали праздник Георгия, сменились опасениями, неясной тревогой. Широко распространилось поверье, что в этот день особенно злокозненной становилась нечистая сила.

Подобная точка зрения получила своеобразное юридическое подкрепление в протоколах многочисленных судебных процессов над ведьмами, заканчивавшихся, как правило, «веселым» костром. Согласно материалам процесса, происходившего уже в восемнадцатом веке в Сегеде, «одна из ведьм в этот день продала дождь, и в том году в той области была сильная засуха». Если дождь действительно можно «продать», словно какую-нибудь краденую кобылу, то нечего говорить уже о таких типично ведьминых проделках, как заговор трав, коровьего вымени и прочих шалостях. Такое, надо полагать, творилось чуть ли не повсеместно. Вот почему и возник на мадьярской земле обычай обходить усадьбы в канун святого Дьёрдя с колючим прутиком в руках. Если же эта не слишком обременительная церемония по какой-то причине выполнена быть не могла, в забор просто втыкали березовую ветку.

Именно так и поступила, чтоб зло не проникло в дом, окруженный роскошным садом, суеверная служанка, к тому же словачка, живущая в добром семействе Тереи, хотя до праздника оставалось верных три недели. Мадемуазель Мари, просвещенная девица, разумеется, даже внимания не обратила на какие-то веточки, просунутые сквозь прутья ограды. Ей вообще было в то утро не до пустяков. Она буквально купалась в кипении страстей, не своих, к сожалению, но лучшей подруги.

Уведя, не без умысла, Юлию на ту самую скамью под абрикосом, Мари молча протянула ей только что полученное по почте издание.

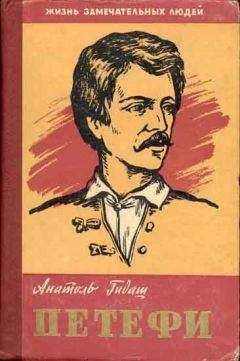

В напряженном молчании Юлия долго перелистывала книгу, делала вид, что рассматривает колер обреза, любуется изящным тиснением кожаного, пахнущего клейстером корешка. Слов она не различала. Стихотворные строчки прыгали перед глазами. Да и что нового могли сказать ей в эту минуту стихи? Зато портрет, оберегаемая папиросной вклеечкой плотная гравюра, на котором поэт был изображен с вдохновенно поднятой головой и, конечно, с распахнутым воротом, произвел на юную Сендреи неизгладимое впечатление. Ее взволновал и даже ошеломил не столько образ, на редкость привлекательный и романтический, сколько сам факт: портрет, напечатанный в книге, был неопровержимым доказательством славы. Самой ослепительной, которая только есть на земле. По крайней мере, так казалось Юлии. Она была поражена, причем поражена неприятно, и думала о себе как о последней дуре. Впрочем, и лик, вышедший из-под вдохновенного резца Барабаша, вначале почти незаметно, но, чем далее, тем сильней, тоже оказывал разъедающее воздействие. Вскоре поэт уже виделся ей именно таким, как был изображен на рисунке, а реальный, запомнившийся образ его растворился, померк.