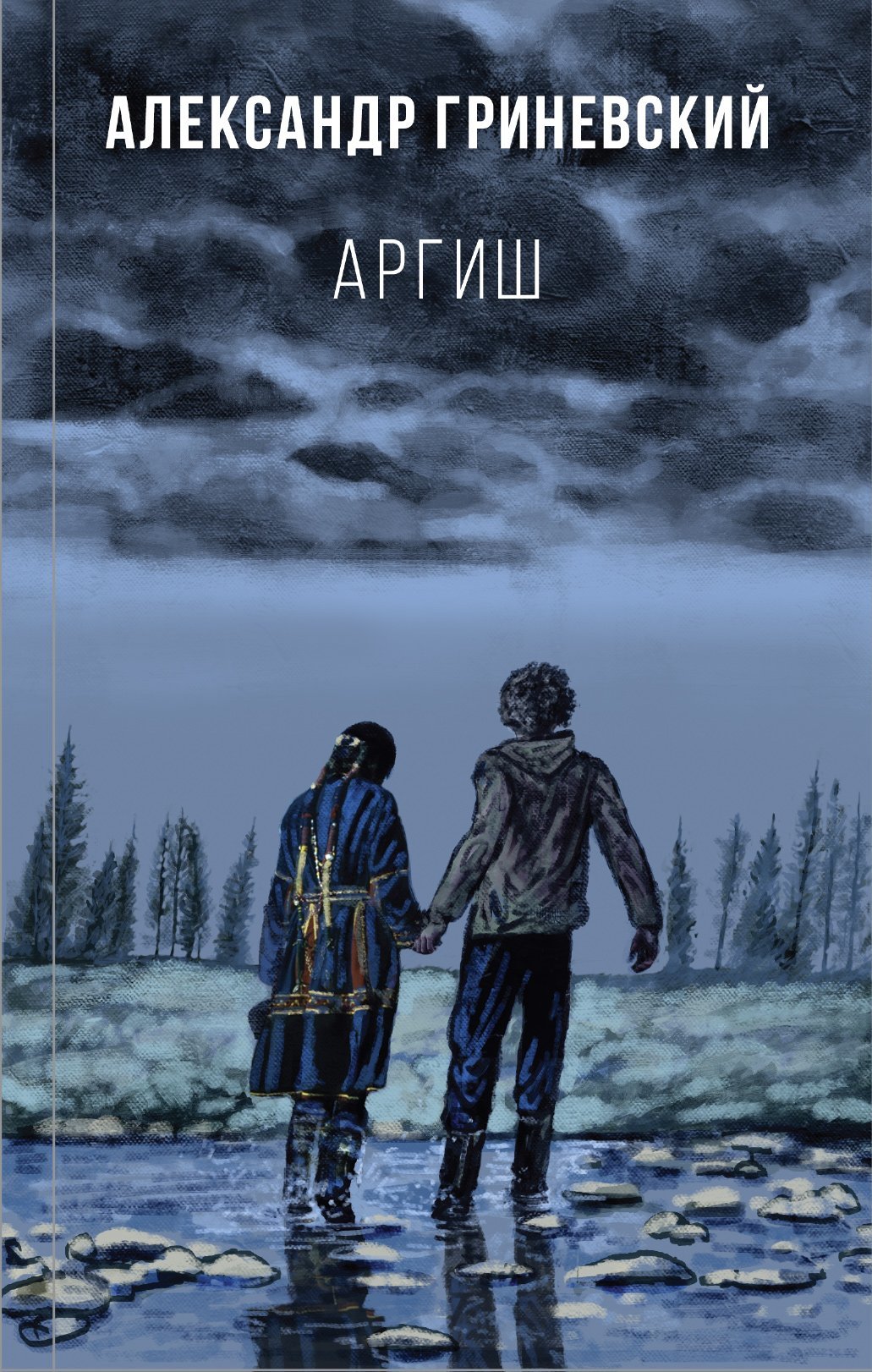

старыми, посеревшими от времени шкурами. Небольшой, метра четыре в диаметре, пучок кольев тычется в небо.

Деревянные нарты – высокие, вытянутые, распорки под наклоном – красивые, для бега созданы. Ещё одни – перевёрнуты – на них, как на вешалке, сушатся шкуры. Вон кучей оленьи рога, какие-то тряпки…

В стороне, между деревьями, верёвка натянута – сети висят серой скомканной паутиной. Вон ещё верёвка – на ней – шматы оленины кирпично-красные, обветренные, в глубоких порезах.

Кострище потухшее, угли подёрнуты серым пеплом, только с краю дымок еле-еле… Вокруг вытоптано, до земли, до камня.

Две собаки – лайки – чёрные с белым – словно из одного помёта. Одна – распласталась животом по земле, положив голову на передние лапы, а задние смешно вытянуты, и нет ей дела до пришедших. Другая – сидит рядом, подёргивает мелко ухом, смотрит настороженно.

Дед лежал на спине, на подстеленной шкуре, возле чума.

Издали казалось – груда тряпья.

Грязно-серая малица, мехом внутрь, бесформенная, широкая и длинная, как ночная рубаха. Голову закрывает капюшон – вот он – мехом наружу. Только седая бородка видна, задралась к небу.

И неестественной здесь, цветной змейкой – жёлто-красная тесьма, пущенная по подолу малицы. Ярко так, радостно!

Андрей встал на колени. Оттянул веко, пощупал пульс.

– Давно без сознания?

– Утром упал. Собакам корм резал, са́ма. Но сначала ещё говорил. Сказал, полежит и встанет.

– А почему не в чуме? Сил не хватило занести?

– Он «Нет» сказал. Сказал: «Здесь лежать буду». Потом попробовал встать. Не получилось, упал лицом в землю. Мычал. Рукой скрёб.

Я не трогала. Только шкуру постелила и перевернула на спину. Не говорил больше. Хотела в чум тащить. Вы плывёте…

– Ясно. Значит, так… Виталий, дуй на берег, скажи ребятам, пусть посмотрят место для лагеря и разгружаются. А мне принеси ящик с лекарствами. Знаешь, где лежит?

Виталий кивнул.

– Только проверь, чтобы стетоскоп и тонометр там были. А то вдруг куда переложили.

– Может, ночевать сюда придёте? – произнесла неуверенно, словно сомневалась. – На берегу – камни. Плохо.

Андрей оглядел поляну.

– Можно и здесь. На том краю палатки поставим. Кострище есть, дрова тоже.

– Скажи ребятам, – обратился к Виталию, – пусть вещи сюда тащат. А ты – за лекарствами. Только предупреди, чтобы ко мне пока не лезли, не мешали.

Да! И ещё. Надо лодки подальше на берег вытащить, под деревья, чтобы с реки не видны были.

Виталий ушёл.

Они остались вдвоём. Молчали.

Изменилось… Люди…

Бросали лодки на берегу, и в мыслях не было укрыть. А сейчас – автоматически, изнутри – убрать, спрятать.

Андрей сидел на корточках перед лежащим на земле телом. Она стояла рядом.

Смачно, с повизгиванием зевнула собака.

– Умрёт? Сердце?

– Да нет… Это, похоже, инсульт. Кровоизлияние в мозг, и, по-моему, обширное. Вы здесь вдвоём? Больше взрослых нет?

– Нет. Я и деда.

– А стойбище? Или что там у вас? Ну… где люди…

– Далеко. Неделю на оленях надо…

– Зовут-то тебя как?

– Вера. По-вашему.

– Меня Андрей или дядя Андрей, как больше нравится.

Давай мы с тобой, Вера, ему рубаху вверх поднимем. Послушать его надо. Только очень осторожно! Не надо шевелить сейчас.

Дед был худым и маленьким.

Под задранной вверх малицей оказались обычные заношенные тренировочные штаны, а на ногах высокие меховые чулки по колено, подвязанные верёвочками. Голая грудь, впалый жёлтый живот.

Вернулся Виталий.

На земле – чёрная коробка с лекарствами, стетоскоп поблёскивает зеркальным глазом, зарывшись в клочок невытоптанного беломошника.

Андрей согнулся над дедом, колет иглой вену.

Виталий отвернулся. Смотреть было тягостно.

Лес, река, чужие непонятные люди, чужое горе. Как-то ухарски, по-свойски, по перекатам река вынесла их в чужую запутанную жизнь – выплеснула, выкинула на эту отмель.

Остановились. Завязли.

И завязают они в этой чужой жизни всё глубже и глубже.

– Если я тебе не нужен, то пойду ребятам помогу…

– Ты лучше костром займись. Вода горячая потребуется.

– Думала – хитники, – произнесла Вера, когда Виталий отошёл.

– Кто?

– Эти… которые камни ищут. Продают потом. Агаты здесь. Много. Я покажу. Они красивые!

– Нет. Туристы. Я же говорю – нас случайно на эту речку занесло. Вертолётчики ошиблись. Мы на Вонгу летели. А выбросили здесь.

Ты так и не ответила – как речка-то называется? К людям мы по ней выйдем?

– … – произнесла что-то гортанное и невнятное, – по-вашему – Светлая.

Холодало. Выдуло комара.

Этот длинный день свёртывался как улитка, прячась в раковине ночи. Зыбкая грань перехода из одного состояния в другое чувствовалась во всём, не только в наступлении сумерек.

Состояние неопределённости и абсурда колыхалось в воздухе.

Поляна. Чум. Рядом – лежащее на земле тело.

Ребята, ставящие палатки, переговариваются негромко, никто не шутит. Отмахиваются от комаров, но не матерятся – сдерживаются, поглядывают искоса на Андрея, сидящего на нартах возле старика, – ждут – что-то должно измениться, произойти… вот только что?

Собаки – в стороне от всего, сами по себе. Попытался Колька познакомиться, тянул руку с куском хлеба – не хотят, отбегают, зубы кажут.

Только костёр горит весело. Выплёскивается пламя, лижет днище закопчённого чайника.

Сидит рядом на корточках молодая ненка, помешивает ложкой, прикрученной проволокой к длинной палке, какое-то варево в большой, помятой с одного бока кастрюле, стоящей на камнях. Подсовывает время от времени под дно тонкие веточки, чтобы горело, чтобы кипело. И словно нет ей дела ни до чего вокруг.

Налетел ветер. Выдул пепел с костра. Загородила ненка лицо рукой.

Унесло комарьё – будто и не было.

Заиграли берёзы ветвями, затрепетали беспомощной листвой.

Вырвался из рук полог палатки – хлопнул глухо.

Подошёл Андрей:

– Давайте, ребята, в чум его перенесём. Коль, брезент возьми.

Расстелили брезент. Ненка тут же крутится, помочь хочет. Мешает только.

Погнал её Андрей место в чуме приготовить – класть куда.

– Поднимаем! Только очень аккуратно, медленно. Кладём на брезент. – Сам голову рукой поддерживает. – Так! Взяли за края. Понесли.

Вадим старался не смотреть. Куда там… Взгляд сам утыкается. Дочерна загорелое лицо в морщинах и ярким – красными прожилками по белому – белки закатившихся глаз.

Тяжёлый. Кажется, не живого несём. Мёртвого.

Протиснулись в чум. Положили.

В чуме темно. Стенки сужаются к дыре в потолке – продыху – где шесты сходятся. Оттуда и слабый свет через отверстие.

Вадим рассматривал, вбирал в себя обстановку чума. Снова ощущение театра – за кулисы попал, редко кому побывать довелось.

Дощатый пол, кое-где покрытый старыми драными шкурами, но доски всё равно проглядывают. Посередине – маленькая железная печка, высокая закопчённая труба – вверх. Буржуйка – всплыло