она и боялась. Было несколько девчонок, которые ночами туда ходили. Сначала ревели, жаловались, синяки показывали. А потом как будто тупели – ничего их не интересовало, как тряпки становились – скажешь пойти – пойдут, скажешь принеси – принесут. Пустота в глазах. Сосками их парни звали.

Стояла у окна, смотрела. А там – двор вытоптанный, клумба заросшая, забор чёрный заваливается. Капли по стеклу медленно ползут, лениво.

Сходила на кухню. Там тётя Поля – толстая, как бочонок, и девчонки дежурные. Нож взяла.

Ванька по коридору шёл. Один. Хорошо, что один, если с кодлой – затоптали бы.

И злости или обиды на него не чувствовала. Просто так было надо.

Хотела в живот. В последний момент почему-то передумала и со всей силы засадила нож в ногу, чуть ниже паха.

Ванька успел ударить, прежде чем упал. Отлетела. Нос разбил сильно.

Его в больницу увезли. Дознание проводили – кто, как? Все молчали.

Спустили на тормозах.

Ванька через неделю вернулся. Хромал. К ней не подошёл. И другие не подходили.

Одна она осталась, словно под колпаком стеклянным, – она есть, но её не замечают. Сначала было неуютно, потом привыкла, даже нравиться стало это вынужденное одиночество. Целыми днями в библиотеке с книжками просиживала.

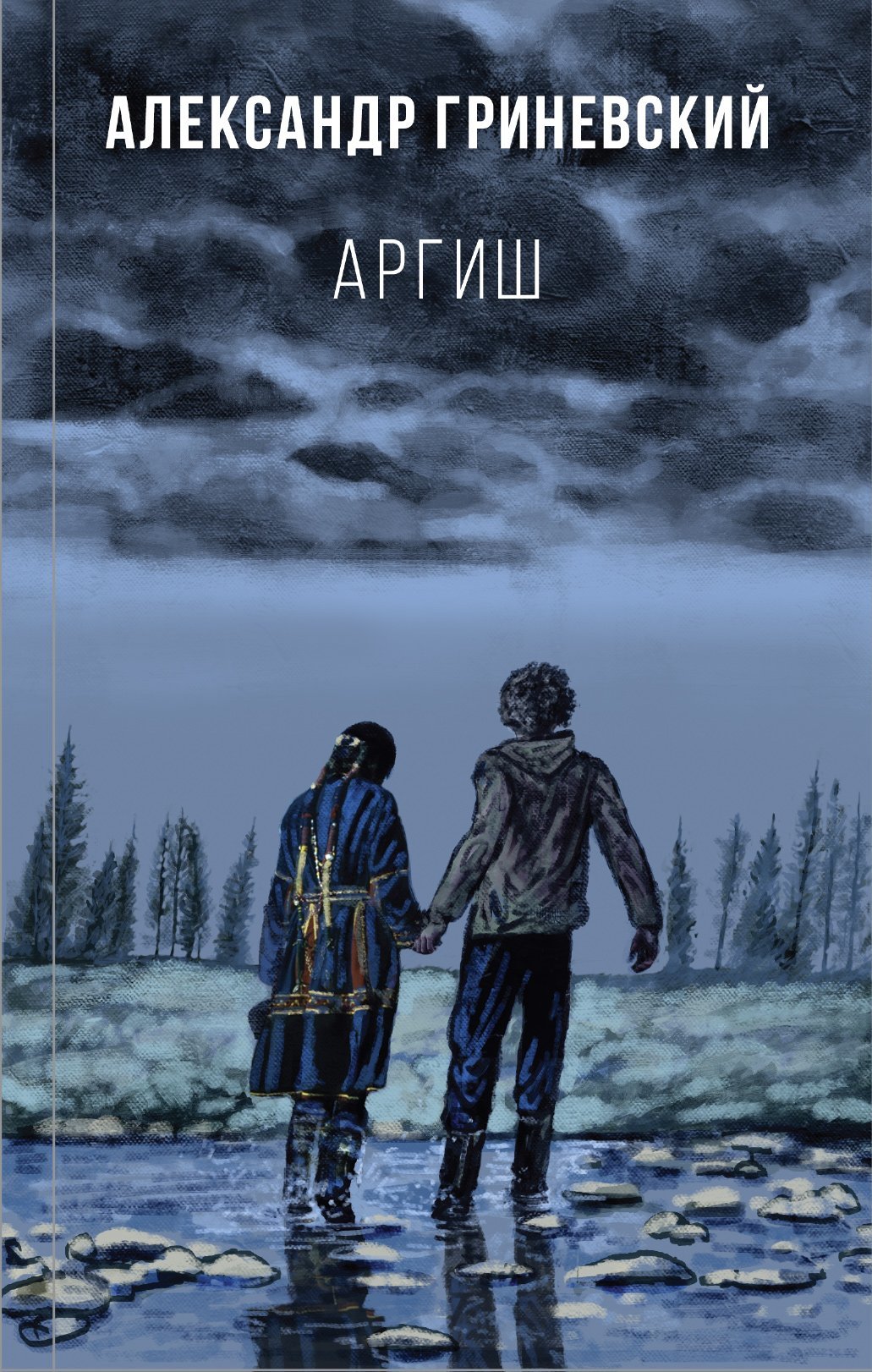

Так и жила, пока дед не объявился. Забрал. Началась другая жизнь. Гоняли с ним от стойбища к стойбищу. Интересно! Всё время места новые… люди новые.

Дед зашевелился?

Вскочила быстро, откинула полог над лежанкой, включила фонарик.

Нет, всё так же. Лежит, даже дыхания не слышно.

Наклонилась. Дышит!

Интересно, что бы я без них делала? Повезла бы его? Нет, даже думать об этом не хочу.

Умрёт, а дальше как жить?

Этот-то, молодой, – смотрит! Как на зверушку какую диковинную. А может, я ему понравилась?

Андрей лежал, рассматривал темноту. Надо бы встать, глянуть, как там дед. Хотя… Что себя обманывать? Не выживет. В больнице? Да и то вряд ли. Вопрос времени. Хорошо, что без сознания. Забот меньше.

Чужая смерть рядом заставила вспомнить о себе. То, что отвалилось в сумятице последних дней, вновь полезло наружу – тревогой, прежним страхом захолонуло сердце.

Ведь вот так же… И хорошо, если так – сразу. Так хрен тебе! Помучаешься и других ещё помучаешь.

Комар – сука! Как их ни гони, один обязательно просочится. Пусть только сядет. Если бы только кусал – тогда чёрт с ним! Так ведь жужжит, собака! Надрывно, монотонно, бесконечно. Убить!

Как она сказала, её зовут? Вера? Вера…

Во что вера?

Вот смотри… Солдат, бегущий на пулемётный огонь, – он ведь самоубийца. Но ему почести. Слава. Захоронен. Памятник – мемориал. И другой солдат – тот, который сейчас стреляет, – завтра станет таким же самоубийцей. Грудью дот вражеский перекроет – и ему – слава!

Что их сближает? Только вера! Вера в правоту своих действий.

Это ладно… Это понятно.

А вот судья? Общество, которое оценивает. Оно как?

Вера самоубийцы и вера общества в правоту его действия должны совпасть. Вот тогда общество пропоёт ему славу.

И плевать, что вера разная и взгляды у общества разные. Действие одинаково – вернее, результат этого действия – смерть.

Нестыковочка…

А церковь?

Та же доктрина.

Довёл себя до самоубийства постом, веригами, крестовым походом – почти святой! Колокола звонят, в могилу опускают, кадилом машут. Почему? А потому, что за-ради веры смерть принял.

Какой веры? Во что веры?

В Христа? В Родину? В справедливость?

Да! Тогда – зачёт. Архангелы трубят. Пушки салютуют. Потомки чтут и уважают.

Сколько раз ошибались? Из могил выворачивали…

А если просто – вера в себя? В правильность своего решения, в правильность своего пути?

Прав был бесконечно Фёдор Михайлович – «тварь я дрожащая или право имею?».

Только это «право» до́лжно иметь исключительно по отношению к самому себе.

Тогда – свобода!

Ты решаешь! Только ты. Хочешь – грудью на пулемёт, а хочешь – верёвку на шею.

Право имеешь! На свою жизнь. По своей вере!

По своей личной вере, не по общественной!

Только… Грудью на пулемёт по приказу Родины – памятник. Герой. Головой в петлю по собственному разумению – закопают за кладбищенской оградой как бездомную собаку. Самоубийца.

Вот и получается… общество свою веру создаёт, защищает всячески… но чужой веры – ой как боится.

Всё! Хватит эту херню в голове мусолить.

На деда пойти глянуть и спать.

Вылезал из спальника, ворочался, одеваясь. В темноте. Носки никак не мог отыскать.

Кольку бы не разбудить…

Не спал Колька…

Вдуть бы этой ненке! Разложить. Руками под колени взять, загнуть, чтобы вся навстречу открылась. У-у-у! Войти, нависая. И… в неё, в неё, в неё!

Вылезти из палатки, кончить, что ли? Ведь не усну.

Лень. Перетерплю.

Не думать… Бабы эти…

Вон Андрюха ворочается. Тоже, что ли, зацепило?

Пошёл… Деда смотреть. А может, к этой, к узкоглазой?

Вернусь в Москву – всех перетрахаю! Гоголем буду ходить – с того света вернулся – всё дозволено!

Что плетёшь? С какого того света? Что позволено?

Да…

Но праздник-то в душе будет. Вот и будем праздновать. Всех на уши поставлю!

Почувствовать, что ты не такой, как они. Хоть спьяну, хоть на секунду глянуть на эти морды, груди… Посмотреть вдруг… и улыбнуться.

На них смотреть, а видеть скалу – мокрую, чёрную, склизкую. Лодку, притёртую бортом. Виталика, кричащего что-то, бешено загребающего веслом. И свои руки – намертво в верёвку, не отцепить. А ноги под днищем течением к скале тянет. Отпустишь руки – сначала под лодку затащит, и о скалу…

Смотреть на них, на эту свору – сам такой же – но нет! Есть уже эта скала, никуда от неё… У них её нет, а у меня – есть!

И зацепить длинную, на танцполе, в чёрном. Домой привезти. Душ… там… фрукты, музыка. Встать голым у окна, руки раскинуть – огни! Пускай она на кровати, за спиной…

Москва огнями сияет, машины по Северянинскому ползут, фарами мигают. Прожектора светят – «девочка с мальчиком» руки вверх тянут. Москва! Приехал!

И выгнуться. Тело почувствовать. То тело – что замерзало в воде, что тащило на себе груз, что болело и чесалось.

Ненку эту вспомнить. Как хотел её…

И к этой повернуться. И рыкнуть – раком! За бедра взять и насаживать!

И понять наконец – не ты её… Это жизнь, в которую ты опять вклинился, взяла тебя за бёдра. И не верить в это. И кричать! И её крепче прижимать к себе от бессилия.

Ненка