человечество наконец сменит свой гибельный курс. Несправедливо, что чистая любовь становится удобрением для ненависти. Несправедливо, что они оплодотворяют себя порочным семенем Навуходоносора и Александра в эпоху, когда

pedigree есть даже у овса!.. Толпы, приветствующие патриотизм. Блестяще-зеленые поля. Недостойный

camouflage! Производители оружия, Маким Викерс, Армстронг, заботятся таким образом о своем бизнесе. Они первыми додумались стереть следы преступления с лица земной коры и с мякоти совести. И отдали приказ: пахать, пахать, пахать… Природа врет, утробы врут, мозги врут. Все ваши мечты: мир, труд, гармония — падут жертвой их жажды уничтожать. Я слышал их грязные речи. Я! Это было в Шато-Тьерри на знаменитом Холме 204, ставшем последним пристанищем тридцати тысяч мальчишек, служивших в американской армии. Там, с вершины холма, ставшего напоминанием о холокосте, они, директора консорциумов «Bethlehem Steel Building Company» и «Creusot Schneider», в очередной раз говорили о любви к родине и величии самопожертвования. И одновременно с этим их торговые агенты тайно продавали оружие потенциальному противнику, прописывая в договорах эксклюзивное право на изготовление такого оружия… Сначала заводы, а потом уже все остальное… И они продолжают двуличничать, украшая ярмо и увешивая наградами груди…

Camouflage! Душа Ля-Фонтена, обитавшая в этих некогда светлых местах, научила их рассказывать басни. И моя покойная армия, иронично улыбаясь, прижимала ее к себе в своих закрытых окопах… Окопах!

No man's land! [40] Пещеры призраков.

No man's land! Ужас, голод и язвы.

No man's land! Кусок ада. Вши, удушье и цинга. Мне знакома твоя глубокая трагедия траншей и руин. Безумный страх и внезапное сумасшествие. Я говорил с тобой, и ты отвечала мне. Ты знала, что я тогда был чиновником скорби. Знала, что я ненавидел бесполезный

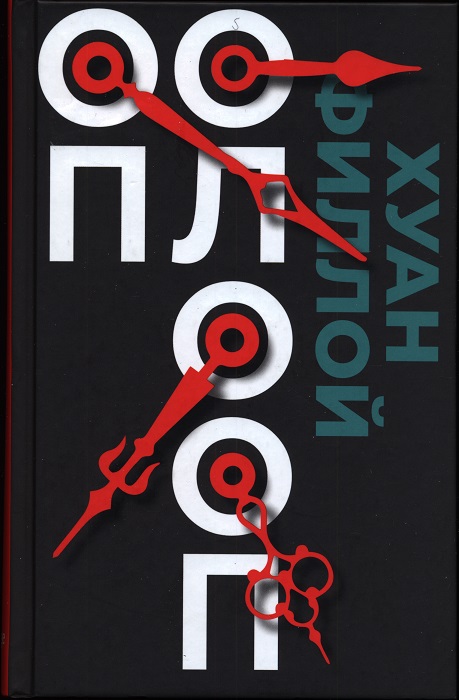

performance чести. Знала, что я бродил одиноко средь теней твоих владений, неустанно ища. И ответила мне: вот они! Подними их! Отпечатай их в людской памяти! Занеси их в отчеты всего мира!.. И я поднял их. И они были погребены. Не так, как мне хотелось бы, в вульве своих матерей и в распахнутом рту цивилизации, но в искусственном саду с двумя перкалевыми флажками по бокам… В этом нет моей вины. Мое зеркало разбилось от ужаса. Какие изможденные лица! Призраки, а не люди! Но вот их карточки. Все как положено, все верно. Вот только как исцелить их истлевшие нервы и обескровленные души! В этом нет моей вины. Посмотрите на меня! Я все тот же полководец армии мертвых. Все тот же чиновник скорби. Все тот же статистик, приведший число крестов в соответствие с методичным порядком смерти, выведший все коэффициенты людской солидарности. Ничья земля, посмотри на меня: я — Оп Олооп!

Открыли первую бутылку шампанского. Выстрел пробки стал громкой точкой в конце абзаца.

Виновник торжества напряженно молчал. Легкая дрожь под кожей коверкала овал его матового лица, на котором светились теплые глаза, показывая, что описываемое им не забыто и продолжается.

Внезапно он встряхнул головой, насторожив гостей. Словно спугнул стаю вампиров, присосавшуюся к его памяти.

Но тут же взял себя в руки и снова стал молчаливо-напряженным.

Затем мышцы его лица расслабились. Он сам отпустил себе все грехи. Подняв лицо, он закрыл веки, словно насыщаясь светом.

И застыл в этом положении.

Сложно достичь равновесия среди разнородных характеров в разной степени напряжения. Рассказ Опа Олоопа смог привлечь всеобщее острое внимание, но по-разному затронул чувства каждого из гостей. Его горький тон и пафосные выкрики особо задели раскаленную докрасна раздражительность Эрика и хрустально прозрачный скептицизм Гастона. Самым разумным, с учетом сложной болезненности случая, было бы проявить уважение и ничего кроме уважения. Но далеко не все умеют сохранять уважение, тщательно оценивая обстоятельства.

И если осторожный сутенер смог сдержать себя, то бывший капитан-подводник тут же опрокинул сосуд своего раздражения, излив липкую и вонючую желчь.

— Я не хотел говорить. Но далекая родина не позволяет мне молчать. И я повинуюсь. Как я ни старался, не могу понять причин твоей неблагодарности. Финляндия подарила тебе жизнь, а ты возводишь на нее напраслину. Финляндия вытащила тебя из темноты, а ты поносишь ее почем зря. Зачем? После твоего побега было бы правильным забыть. Она забыла первой. А когда она снова позвала тебя, ты ответил мычанием. Это неправильно. Я понимаю, что ты искренне верил в большевистские идеалы. Мне на это плевать. Но я рад, что ты и твои соратнички провалились при попытке переворота в девятнадцатом году и не смогли русифицировать мой народ. Надо же было такое удумать! Зверства красных превосходят все, о чем только помнят финны. И ты знаешь об этом. Мои родственники из Юрьёля и твои богатенькие дядя с тетей из Рийхимяки служат тому примером. Так как же я могу позволить тебе говорить то, что ты говоришь? Нет! Ни за что! Я, не раздумывая, вступил в ряды фон дер Гольца. И я благодарен судьбе, что мне не довелось в то время встретиться с тобой лицом к лицу. Я был вне себя от ярости. Я принес свои силы и опыт в жертву нации, загнанной в угол наипаскуднейшим союзником.

— Секундочку, — потребовал Гастон Мариетти, не повышая голоса. — Говоря в таком тоне о союзных войсках, будьте любезны сделать исключение для Франции. Я не позволю вам!

— Да бросьте вы этот детский лепет! Вы еще будете… Если бы вы воевали на стороне Франции, были смелым, благочестивым и порядочным. Но вы повели себя как трус…

— …Пораженец и предатель. Но не смейте так говорить о Франции!

— Вот именно: пораженец из клики Альмерейды и Боло Паши, сбежавший в Барселону, предатель на зарплате испанского консорциума, снабжавшего информацией и топливом немецкие подлодки. Я лично получал ваши сообщения!

— Безусловно.

— Так что к чертям собачьим Францию! Когда человек любит свою родину, он не оскорбляет ее.

— Вы ошибаетесь. Я всегда любил ее, в своей особой манере. Дело в том, что моя любовь, будучи абсолютно чистой, имеет садистский оттенок. Она противостоит французскому шовинизму и нездоровой самооценке. Мои внешне неприглядные трусость, пораженчество и предательство имели перед собой благую цель: исцелить ее. Исцелить от гражданских недугов и этических травм. И сейчас я действую ровно тем же способом. С тем же жаром, с которым французская мораль брюзжит, что торговля людьми превращается в национальный вид бизнеса, я способствую ее развитию. Когда эпидемия только назревает, мер почти не принимается… Но благодаря дурной славе, над которой я работаю не покладая рук, возможно, когда-нибудь за нее возьмутся… И тогда смогут оценить наш труд, необходимую подготовительную работу,