— Когда-то здесь ягель хороший рос, — произнесла женщина. — Диких оленей паслось много. Очень много!

«А, понятно, — подумал Фомичев, — недовольна нашествием цивилизации…»

— Ягель здесь как раньше растет, — сказал он, — я видел. Прошлым летом.

— Это уже не ягель. Его даже мои, — кивнула она на прислушивающихся к разговору оленей, — даже эти, ручные, есть не станут. Олени очень нежные, очень привередливые.

Фомичев не знал, что сказать. А сказать что-то надо было обязательно. Надо было отстоять перед этой аборигенкой свое право… Свое человеческое право работать в этом диком краю, на их общей, им обоим принадлежащей земле, добывать полезные ископаемые, черт возьми! Полезные всем! И ей тоже!

— Рыба когда-то здесь просто кишела! Кишела! — произнесла женщина. — Спинки рыбьи были видны. А теперь больше брюшком вверх они плавают. Люди бочки бензиновые в реках моют, яды сливают, остаточные продукты… — Она помолчала. Ждала, что он скажет.

«Ну, за рыбу пусть с меня рыбаки спрашивают, — решил Фомичев, — она же оленевод…»

— Уток, гусей не в сезон бьют, — произнесла женщина, — лебедей. Не едят, а так… Лебедям лапки отрубают, на память. Красивые у лебедей-кликунов лапки, красные, раскрываются, как веер…

«И за браконьерство, значит, с меня спрос, — с закипающим раздражением подумал Фомичев, — и за лапки, значит, лебединые? Ну, ну, что дальше?»

Женщина молчала. Закруглилась. Хотя по ней видно было — счет мог бы продолжиться.

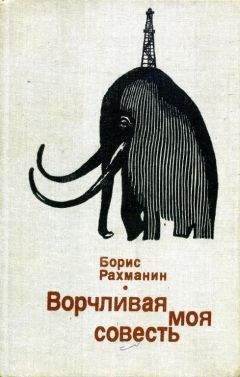

— Вы не задумывались — почему вымерли мамонты? — спросила она внезапно.

— Но… Вы что же — считаете, что… Что их люди?! — Фомичев радостно засмеялся. Она явно дала маху. Какой-то наивный довод выдвинула. Он этим воспользовался. — А знаете, — заиронизировал он благодушно, — я, знаете ли, не уверен, что они вымерли! Может, они подземными стали? Спят себе там, в мерзлоте, — Фомичев топнул по сугробу, — калачиком свернулись и…

— О, тогда… У вас еще есть шанс, — вставила она едко.

Он не сразу понял. Задумался, подняв брови.

— Ну хорошо, ладно! — возбужденно заговорил он спустя минуту. — Давайте всерьез. Тундра, да? Олени, ягель? — остальное он отмел. — А вы посмотрите! Она же… Ровная, плоская — посмотрите! А наша вышка… Посмотрите! Она дала тундре третье измерение! Высоту! Не зря же — вышка! Мы полезные ис… То есть нефть, газ ищем, нашли… Мы… Пусть это покажется вам бестактным — но задам вам вопрос: что выгоднее? Может, олени? А?

Женщина снова залезла в глубь своих меховых одежд, когда вытащила руку — на ладони ее лежала крохотная, меньше ладони, японская электронная считалка, плоская коробочка с клавишами. Молча стала считать.

— Про запасы, запасы не забудьте, — подсказал Фомичев, нервно шмыгая носом, — про перспективы!

— Не забуду!

Немного смущенный своей горячностью, Фомичев с любопытством наблюдал за летающим по клавишам пальцем. Мороз ей нипочем… Женщина считала долго. Провела всей пятерней по клавишам, как бы стирая результат. Долго молчала.

Фомичев заранее решил, что, конечно, не станет шумно торжествовать победу, не будет бросать в воздух ушанку. Так и сделал. Ни одним мускулом не дрогнул. По чести говоря, у него и в самом деле не было охоты торжествовать. Внезапно в небе снова рассыпался ворох цветных огней. Еще, еще… На этот раз все было в лучшем виде. Никаких накладок. Задрав головы, они всматривались в полыхающее оранжевыми, голубыми, алыми лентами небо. Смирно, ничуть не разделяя их волнения, опустив головы, стояли олени. Фомичев посмотрел на женщину, озаренное небесным светом лицо ее было молодым и таким красивым, странным…

— А знаете, — выкрикнул Фомичев, — есть гипотеза!.. Я где-то читал… Что северное сияние — это закодированная кем-то передача. Оттуда, из других миров. Послание! И когда-нибудь… Когда человечество достигнет соответствующего уровня развития, оно… А почему летом северного сияния не бывает, не знаете?

— Старики говорят — в прежние времена, раньше — было. Но за провинности наши мы наказаны, теперь оно появляется только зимой. Да и то… — обведенные пушистым, обындевевшим мехом капюшона узкие глаза ее смеялись. — Ну, желаю вам… — Вырвав из снега хорей, она крикнула что-то, олени встрепенулись, еще миг — и упряжка мчалась уже по снегам, и ноги оленей мельтешили в беге как спицы в колесе велосипеда. А женщина долго еще бежала рядом с нартами, летела, едва касаясь ногами земли, натянув длинные поводья, откинувшись назад. Но вот она одним прыжком, боком, вскочила на поклажу, уселась поудобней… Унеслась. И тут же стало тускнеть небо. Очередная передача вселенского цветного телевидения закончилась. А может?.. Жуть пробрала Фомичева. Сначала летнее северное сияние исчезло, а сейчас, вот сию минуту, и зимнее. Навсегда! Ну нет… Уж чему-чему, а северному сиянию ничего не сделается, как-то грустно подумал Фомичев, пусть хоть вся земля лысой станет, без единого комара, мертвой и пустой — и тогда вот так же, как минуту назад, будет бежать по небу закодированная в цветных всполохах весть, послание к человечеству, так и не сумевшему достичь соответствующего уровня развития.

6-в

С тех пор прошло несколько месяцев, а он снова и снова думал об умчавшейся в ночь молодой женщине. Хорошо бы ее опять встретить. Есть о чем поговорить. Она ведь все-таки со стороны, иначе на все смотреть должна. А со своими… Со своими обо всем не поговоришь, со своими — о многом молчать положено… А говоришь бог знает о чем. Вчера, например, перед вахтой, он с Володей Гогуа гулял по тундре. Тоже неплохой парень, хоть и с пунктиком, на музее свихнулся. Вообще-то Фомичев любил один гулять. Он и в этот раз один отправился. Стал медленными кругами от буровой удаляться. Идет, мхи под ногами разглядывает, на ягельных кочках, как на поролоновом матраце, покачивается. Комары, правда, донимали. Появились уже. Июнь. То и дело приходилось себя ладонью по лбу шлепать. Со стороны посмотреть — похоже, что человеку на каждом шагу гениальная идея в голову приходит. Идет Фомичев, вдруг Гогуа ему навстречу. Тоже себя по лбу хлопает, точно «Эврика!» ежесекундно восклицает. Ну, стали гулять вместе. В сотый, наверно, раз пришлось выслушать его историю.

— Сам его пригласил на мою должность. Понимаешь, сам! — горестно восклицал Гогуа. — Уговаривал его. Георгий Георгиевич, говорю, два года — не десять лет, послужу. Правильно? Но музей жалко! Я же сам почти все экспонаты подобрал, личные средства затратил! Клянусь честью! А придет чужой, нехороший человек, невежественный, равнодушный, — все дело погубит. Здание отдаст под склад для безалкогольных напитков, наконечники для стрел, древние кинжалы, сабли и пики в кружок юных натуралистов сплавит. А вы, говорю, Георгий Георгиевич, человек солидный, имеете опыт работы в системе ДОСААФ. А он: нет и нет. Я, говорит, уже старый, болею. Что вы, говорю, товарищ Сванидзе, вы еще как вон тот платан! Не тот, говорю, который у шашлычной, а вот тот, который у автобусной остановки. Тот, который у шашлычной, — не платан, а секвойя!..

Гуляя, они добрались до того места, где зимой, в феврале, Фомичеву встретились нарты с той женщиной. Увлеченный своим рассказом, Гогуа под ноги не глядел, искал выражение сочувствия и понимания на лице слушателя. Фомичеву за двоих приходилось в кочки всматриваться, как бы в болото не угодить. И он был за это вознагражден. Рог лежал в ягеле… С шестью отростками. Значит, шесть лет было тому дикому оленю, тому быку, который сбросил здесь некогда один из своих рогов. Дикие олени… Да, да, бегали они здесь когда-то, именно здесь, где стоит сейчас Сто семнадцатая.

6-г

Отвлекшись от зеркальца, забыв о бритье, Фомичев уставился в окно, всматриваясь в неисчислимые стада диких оленей, мчащиеся по тундре, сквозь буровую, сквозь вагончики со спящими в них людьми, сквозь бочки, трубы, переплетения стальных балок… Тени диких быков, наставив друг на друга ветвистые рога, сшибались в схватке, и ломались их рога, падали наземь… «Хорошо бы найти и второй рог, — думал Фомичев, добривая щеки, — но кто знает, где он его сбросил, тот дикий бык? Может, за сто километров отсюда, кто знает?»

Фомичев добривал щеки и посматривал на рог с шестью отростками. Заикин, Гогуа, Гудим с Шишкиным еще спали. Ночная, слава богу, прошла более или менее спокойно, без ЧП. И то хлеб. А то ведь двадцать два несчастья, а не буровая. Неприятности как из рога изобилия на нее сыплются. И до Серпокрыла сыпались, и после него. Но хуже всего, конечно, то, что с Толей случилось. «Глянь-ка в окошко, Лопух, глянь, не пожалеешь!» Лучше бы не глядел Фомичев тогда… Далеко дело зашло, далеко. Гроб на буровой. А в нем… Отец Серпокрыла прилетел. Капитан, речник. До того кряжистый, голова прямо из плеч растет, без шеи. Обошел всех, кто с Анатолием работал, на каждого из-под лохматых бровей изучающе посмотрел, пожал всем руки. И увез гроб с собой. Тремя вертолетами, говорят, по очереди, в Тобольск… Галя, конечно, с буровой ушла. Одна Зоя на пищеблоке кастрюлями громыхает. Лазарев как Кащей стал. Бросается на всех. А пуще всего на Фомичева. «Мне твои переживания, Фомичев, до этой… До Полярной звезды! Понял?» — «Понял. Приму к сведению».