— Я сделала все, что могла, — сказала старуха, с трудом переводя дыхание.

— Ах ты, старая обманщица! — крикнул Скороход. — Сейчас же пойди и принеси мои жернова, раз мне из-за тебя пришлось их бросить.

Тут старуха стала ругаться, что Скороход не чтит абхазские обычаи, по которым старого человека надо уважать, а не держать его на побегушках. Но Сын Оленя вступился за Скорохода.

— Абхазцы потому и чтут старость, — сказал он, — что старость, по нашим понятиям, возраст мудрости, справедливости, несуетности. А старость, сама не уважающая себя, не достойна уважения других. Раз ты суетилась и обманывала нашего Скорохода, пользуясь его доверчивой чувствительностью, посуетись еще немного и принеси его жернова.

Старуха посмотрела на братьев-великанов.

— Ступай, ступай, — сказал старший, — раз ты ни на что другое не пригодна.

И старуха Страусиная Нога, ворча, поплелась в сторону моря.

— Где только вы ее выкопали? — спросил Объедало.

— Да здесь в лесу живет, — морщась, сказал один из братьев, — местная ведьма. Иногда помогает нам по хозяйству, иногда по ведьминским делам. Но толку от нее мало, совсем из ума выжила.

Братья-великаны вместе с Джамхухом и его друзьями вошли во двор.

— Ладно, сказал старший великан, кивая на длинный шест, стоявший посреди двора, — пусть теперь Джамхух напоследок покажет свою телесную сноровку Этот шест длиной в сто локтей. Если Джамхух влезет на вершину шеста, держа на голове горшок, наполненный кипятком, а потом слезет с шеста, не пролив ни капли, — отдаем сестру.

Вскипятили воду, перелили ее в глиняный горшок и поднесли Джамхуху, который, разувшись, стоял у шеста. Джамхух поплевал на руки, поставил на голову поверх войлочной шапки горшок и осторожно стал карабкаться к вершине шеста. А великаны сгрудились под шестом и, выставив ладони, ожидали, не капнет ли сверху.

— Сын Оленя, не облейся кипятком! — крикнула снизу золотоголовая Гунда. — А то у моего мужа будет некрасивое лицо! Но с другой стороны, если ты прольешь кипяток, то ведь не сможешь быть моим мужем? Ой, Джамхух, что-то я запуталась. Объясни мне, в чем моя ошибка!

— Милая Гунда, — сказал Джамхух, продолжая осторожно карабкаться наверх, — ты, сама того не желая, отвлекаешь меня.

— Ну, тогда я съем еще один помидор и пожелаю тебе удачи! — воскликнула очаровательная Гунда и вонзила свои жемчужные зубы в красную мякоть помидора.

— Клянусь той, — шепнул друзьям Объедало, — на шее которой я хотел бы быть повешенным, эта Гунда не отличается большим умом.

— Большим умом! — язвительно подхватил Опивало. — Да скорее дятел достучится до сотрясения мозга, чем наш Джамхух достучится до ее ума!

— Все-таки она не крикунья, как моя жена, — примирительно сказал Силач, — а лицом куда красивей!

— При этом учтите, — добавил Остроглаз, — она ничего хорошего в своей жизни не видела, кроме оскаленных черепов этих горемык.

— Оказывается, даже великий мудрец, — с горечью вздохнул Слухач, — глохнет от любви. Все, что ни брякнет Гунда, нашему Джамхуху кажется милым.

— Ничего, — сказал Ловкач, — если она окажется плохой, я ему так подменю жену, что он даже не заметит.

— Друзья мои, вы совсем не правы! — заволновался Скороход. — Гундочка такая хорошенькая, такая миленькая, такая очаровушечка, что я счастлив за нашего Джамхуха! А ум женщине только во вред! У Джамхуха ума хватит не только на Гундочку, но и на всю нашу Абхазию.

Когда Джамхух добрался до вершины шеста, вдруг раздался его тоскливый крик, а через несколько мгновений великаны, с вытянутыми ладонями стоявшие под шестом, стали приплясывать от радости.

— Закапало! Закапало! — кричали они. — А небо синее, так что на дождик не свалишь!

Друзья Джамхуха помрачнели.

Сын Оленя слез с шеста, отдал горшок великанам и молча, ни на кого не глядя, стал обуваться.

— Ты пролил воду, — сказали братья-великаны, протягивая ему свои ладони.

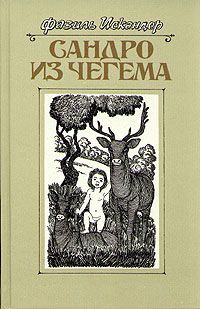

— Нет, — ответил Джамхух с неимоверной печалью, — я ничего не пролил. Я только увидел с вершины шеста, как волки растерзали мою мать-олениху. И я закричал и заплакал от боли.

Великаны лизнули ладони и убедились, что влага на них соленая.

— Да, — сказал Джамхух, — слезы — это кровь души, и потому они соленые, как кровь.

— Что же делать, милый Джамхух, — проговорила прекрасная Гунда, надкусывая помидор, — у оленей такая судьба. Или их волки задирают, или убивает охотник.

— Да, но эта олениха была моя мама, — сказал Джамхух, — она выкормила меня в лесу. Она становилась на колени, когда я был так мал, что не мог достать до ее вымени… А ты, любимая Гунда, могла бы отложить помидор по случаю такого несчастья…

— Но, милый мой Джамхух, — воскликнула золотоголовая Гунда, — какое имеет отношение одно к другому? Я жалею твою маму-олениху, но ведь, если я перестану есть помидоры, она не оживет?

— Любимая Гунда, ты еще так неразвита душой… Но ничего, я тебе помогу, — промолвил Джамхух и посмотрел на Гунду долгим печальным взглядом.

Гунда тоже посмотрела на него недоумевающим взглядом, как бы спрашивая, может ли она теперь есть помидоры, и если не может, то до каких именно пор.

— Да, не оживет моя мать-олениха, — грустно сказал Джамхух, — можешь есть свои помидоры, милая Гунда.

— Ну что ж, — объявил старший великан, — ты все выполнил. Наша сестра — твоя. Теперь мы должны устроить пиршество по случаю расставания с нашей единственной радостью, нашей любимой сестрой.

Но старший великан, впрочем, как и все остальные, был коварен и вероломен. Он шепнул братьям, чтобы они во время пиршества поставили Джамхуху и его друзьям отравленные блюда. Нет, не хотели братья-великаны расставаться с любимой сестрой!

Слухач, который ни на минуту не затыкал своих ушей глушилками, все услышал и передал Ловкачу Ловкач перед началом пиршества все отравленные блюда переставил великанам, а великаньи переставил друзьям.

Старуха Страусиная Нога, принеся жернова Скорохода, пыталась помогать накрыть столы, но братья-великаны, рассерженные на нее за неудачный забег, прогнали ее.

Печально сидел Джамхух рядом со своей очаровательной невестой. В глубоком раздумье он не замечал ничего, что делается вокруг.

— Одного я никак не пойму, — сказал он, думая о своем, — как моя мать-олениха могла оказаться здесь? Ведь она всегда паслась только в окрестностях Чегема.

К середине пиршественного обеда братья-великаны стали замертво валиться. Одни навзничь, другие головой на стол.

Джамхух оглядел их грустным взглядом, все понял и, посмотрев на Ловкача, сказал:

— Грубовато!

— Уж как мог! — самолюбиво вспылил Ловкач, решив, что, по мнению Джамхуха, он недостаточно ловко переставлял блюда.

На самом деле Джамхух имел в виду самую расправу с братьями-великанами.

— Наверное, моих братьев Бог наказал, — пожаловалась золотоголовая Гунда, вовсе ничего не понявшая, — за то, что они так долго не выдавали меня замуж.

— Не надо так говорить о своих братьях, — сказал Джамхух, — хотя они и были настоящими злодеями. Люди их сами осудят. Не дело сестры осуждать братьев, тем более когда они мертвы. А нам, друзья, не годится есть за этим столом! Пусть мертвых похоронят живые, которых мертвые хотели сделать мертвыми, когда сами были живыми!

Друзья Джамхуха похоронили братьев-великанов там, где посреди двора лежала надвое расколотая гранитная глыба. Дом великанов Джамхух велел разрушить. Силач ударом ноги вышиб из-под дома две каштановые сваи, и дом рухнул, подняв над собою тучу пыли.

Частокол с черепами женихов Джамхух велел оставить как вечный памятник человеческой жестокости. По прошествии нескольких веков часть его обрушилась и сгнила, но часть осталась, и византийские ученые спорили, какому исчезнувшему племени принадлежит этот необычный способ захоронения.

Но вернемся к Джамхуху. Друзья раздобыли лошадь в ближайшей деревне, посадили на нее золотоголовую Гунду и пустились в обратный путь.

Скороход, конечно, немножко влюбился в Гунду. Он выпросил у Джамхуха право нести корзину с помидорами рядом с лошадью. И каждый раз по ее просьбе он подавал ей помидор, предварительно вытерев его о гриву лошади.

Когда они проезжали мимо села, где жил молодой князь и знаменитый виноторговец, Гунда, зардевшись, вдруг сказала Джамхуху:

— А ты знаешь, милый Джамхух, меня почти что сватал князь.

— Почему почти? — спросил Джамхух, чувствуя укол ревности и удивляясь ему.

— Потому, что он со свитой подъехал к нашему дому на верблюде, — отвечала Гунда, — на верблюде он подъехал, чтобы из-за высокого частокола увидеть меня. Братья его пригласили во двор, они даже сказали, что облегчат ему условия сватовства, учитывая его высокое происхождение. Но он так и не въехал, хотя я ему очень понравилась, да и он красавец! «Я единственный племянник бездетного царя, — сказал он. — Когда я буду царем, я и так возьму ее силой!» — «Силой мы ее тебе не отдадим», — сказали братья, и он уехал. Братья мои тогда очень удивились такой его откровенности.