Когда Люси закрывала за собой ворота, Фортуни стоял перед одним из барочных зеркал гостиной, позолоченная рама которого сияла в ярком освещении. Лицо Фортуни проглядывало неясно в потускневшем стекле. Он приглаживал волосы, а когда покончил с этим, достал платок из нагрудного кармана, сложил его, снова сложил, но уже по-другому, затем поместил обратно в карман так, чтобы внушить себе и любому другому наблюдателю, будто платок оставался нетронутым и приступа кашля никогда не бывало.

Сделав это, он отступил назад, бросил последний взгляд на свое отражение, распрямился, повернулся и зашагал к белым мраморным ступеням, которые вели в коридор, оттуда в portego, а оттуда — в жилую часть дома.

Вернувшись к себе после встречи с Фортуни, Люси всю вторую половину дня снова и снова повторяла несколько выбранных пьес. Она играла, пока не заныли спина, ноги и предплечья, пока пальцы не ослабели до того, что едва держали смычок. Тогда она начала сначала, но всякий раз ей казалось, что выходит все хуже и хуже. Фортуни был прав. Она просто бездарь; в ней, быть может, больше жизни, чем в других, но все же она бездарь. О нет, он не произнес этого вслух, но в уме держал постоянно. Наконец почувствовав, что силы ее на исходе, она встала из-за виолончели, накинула пальто и, тяжело ступая, вышла на вечернюю, неярко освещенную улицу. Миновав узенькие извилистые переходы и переулки у Санта-Кроче, она попала на Кампо Сан-Поло, где семейные пары нежились в лучах заходящего солнца, пока их дети играли футбольным мячом у стен средневековых зданий.

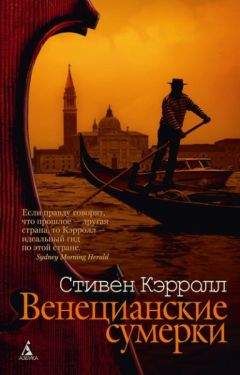

Чувствовалась прохлада, но весенний воздух был чист. Люси шла по темным узким переулкам, где дома зачастую клонились друг к другу, как заброшенные покосившиеся башни, мимо светящихся вывесок кафе и ресторанов, откуда неслись густые запахи выпечки, чеснока, кофе и жаренной на решетке рыбы; и все время от каналов, морской воды, сточных вод тянуло устойчивым, легко различимым запахом города.

В ушах Люси все еще звучали слова Фортуни, причем чем дальше, тем больше ее злили. Задержавшись у какой-то особенно яркой витрины, она — впервые за тот месяц, что провела вне дома, — почувствовала себя совершенно одинокой. Опустошенной. И гнет этой пустоты ощущался особенно сильно именно в текущий час, тревожный промежуток между шестью и семью. Час самоубийц. По крайней мере такое название этому часу дала Люси. Не зря ведь, подумалось ей, существуют часы аперитива, часы коктейлей, часок в пабе после работы, когда за привычной суетой, бренчанием стаканов и обменом фразами не замечаешь того, как с наступлением темноты рушатся, крошатся, уходят за горизонт надежды, которые ты возлагал на сегодняшний день. Вдруг она ощутила необходимость дружеской компании, затосковала по семье — некогда бывшей настоящим миром в себе — и по тем немногим подружкам, которыми обзавелась в школе.

Помимо Марко, она завела несколько приятелей в музыкальном училище, и они даже пару раз ходили куда-то вместе. Однако именно к Марко она мысленно обращалась, когда возникала потребность в компании, как сейчас. Волнение, связанное с приездом, уже давно улеглось, и Люси глядела на миниатюрную площадь, сознавая, насколько ей одиноко. И еще она поняла, что ее одиночество совсем иного рода, чем то, что ей доводилось испытывать прежде: бесслезное чувство пустоты. Это чувство не было связано с местом под названием «дом», куда можно вернуться, по которому можно хотя бы скучать. Ничего подобного, просто это нестерпимое время, просто такой день. И она продолжала брести вперед, рассеянно высматривая телефонную будку, чтобы позвонить отцу, но отказалась от этой мысли, когда подсчитала, что в Австралии сейчас четыре утра.

Ближе к Сан-Марко улицы оказались такими же на удивление безлюдными. Туристский сезон по-настоящему еще не начался, и прохожие, иногда останавливавшиеся заглянуть в витрину магазина, были по большей части семейными или любовными парами, сосредоточенными исключительно друг на друге; некоторые замедляли шаг, чтобы окинуть взглядом молодую женщину в длинном темно-синем пальто, а затем вновь устремлялись по своим делам.

Мрачная мысль промелькнула в уме Люси: первая ее вылазка из дому обречена на провал, а сама она не более чем очередная возомнившая о себе дурочка, каких на белом свете хоть пруд пруди. Бары были переполнены, звучал смех, но это пересмеивались старые приятели. Этот город не подходил для тех, кто лелеет на ходу мрачные мысли. Разве за день до этого Марко не говорил ей, что Венеция — это остров и люди в нем живут подобно островам — каждый в своем замкнутом тесном кругу? Она могла бы остановиться в одном из этих баров и выпить стаканчик вина, но в данный момент выпивка в одиночестве ее не привлекала.

Она перешла несколько крохотных мостов над каналами, по которым сейчас, после закрытия магазинов, уже не сновало столько гондол, и наконец выбранный наугад путь вывел ее на главную площадь города. Перед одним из кафе играл струнный квартет — студенты консерватории (Люси вместе с Марко и по его предложению собиралась впоследствии к ним присоединиться), однако ей они были незнакомы. Ускорив шаг и пройдя между двумя колоннами, святого Марка и святого Теодора, Люси очутилась перед Большим каналом, на набережной Скьявони, где всего несколькими часами ранее прогуливался в белом летнем костюме Фортуни. Музыка оркестров у кафе на площади приглушенно слышалась и здесь. Еще немного, и Люси начнет и сама развлекать на площади Сан-Марко французских, немецких и японских туристов, но возьмется она не за виолончель. Джазовое фортепьяно всегда к ее услугам, и ей придется без конца повторять тему из «Крестного отца». А может, она только на это и годится.

Вапоретто ждал пассажиров на Джудекку. Люси нерешительно помедлила, затем в последний момент запрыгнула на борт, отсветы заходящего солнца падали на огромный купол базилики Салюте — ничего печальнее ей в жизни видеть не доводилось. Путешествие было недолгим, и Люси держалась поближе к выходу, глядя, как волны бьются о корму, и вдыхая освежающий бриз с открытого водного пространства. На Джудекке она добрела до квартирки Марко, дважды позвонила, но час был слишком поздний, и Марко не оказалось дома. Скорее всего, он был в одном из баров в Каннареджо, где они с приятелями играли джаз.

На обратном пути она втянула голову в плечи и поглубже засунула руки в карманы, вознамерившись снова поупражняться сегодня вечером и завтра с утра и после обеда. Доказать, что Фортуни и иже с ним ошибаются. Проскочившее мимо водное такси слегка качнуло вапоретто. Люси откинулась на сиденье, мысли ее блуждали, и до нее долетел из минувшего шепот Молли: «Ты играешь? Да ты у нас настоящая артистка!» Молли выдохнула последнее слово так, будто стояла посреди огромного собора, а не в пригородном саду. «Артистка».

И как только Молли выдохнула это слово в жизнь дочери, мир артистов, весь этот мир избранных, развернулся перед Люси — как самый чарующий из мифов, самый притягательный пейзаж, где вершины гор поднимаются сквозь облака и туман к вечной синеве бескрайнего небосвода. А на крутой вершине стоит темная величественная фигура и обводит пейзаж взглядом, словно наблюдая за его рождением. Словно бы он создал этот пейзаж, вызвал его на свет. Потому что в представлении Люси с того самого момента художник, артист всегда оставался кем-то вроде божества, которое стоит на горной вершине и вызывает к жизни миры, дотоле не существовавшие.

Среди водоворота рождающихся миров художник стоит спокойно и никому ничего не объясняет. Ему даже нет нужды думать, поскольку весь процесс, как представлялось Люси, уносит тебя за рамки мышления, в царство чистого, безошибочного инстинкта. И она будет полагаться лишь на свой собственный инстинкт, который никогда, она не сомневалась, ее не подведет. И ни разу не подводил прежде, до нынешнего вечера, когда ее религиозная вера в свой инстинкт впервые пошатнулась. Однако она с рождения обречена искать его, этот мир избранных. Пусть у художника пусто в кармане, пусть он даже увидел свет в трущобах — в этом мире он подлинный аристократ. И с того момента, когда этот мир слетел с языка Молли в их пригородный сад, Люси поняла, что иного мира для нее нет. Только это — или ничего.

Той же ночью, когда ее окно единственное светилось на тихой улочке, где она жила, Люси написала отцу. Чтобы он мог зримо представить себе окружавшую ее обстановку, она подробно описала вид из крохотного кабинета, где сидела за письмом: желтые и оранжевые фасады домов, посеребренные уличными фонарями, тенты, крохотные террасы, цветочные горшки, темная полоса зелени на омываемых приливом камнях. Это было третье письмо домой, и Люси впервые заговорила в нем о Фортуни, о доброте Маэстро, проявившейся уже в том, что он согласился встретиться с ней, о бесценных уроках, которые он собирается ей давать. Закончив с письмом, она на скорую руку нацарапала открытки своим школьным подружкам — Хелене Эпплгейт и Салли Хэппер.