– Вот видите, Оганес Эдуардович, до чего меня довели простым катетером? – улыбается он. Говорит с трудом, уже началась одышка. Крови мало, транспорт кислорода падает, мозг получает приказ дышать чаще...

Я стою и понимаю, что на моих глазах умирает человек. Умирает с улыбкой, он смирился с этой мыслью... Но ему все равно чертовски хочется жить...

– Скажите, пусть мне снотворный укол сделают, – просит он, – а то до утра не засну...

«Милый, ты до утра не...» – Хорошо, что мысль остается невысказанной.

Сейчас, вот сейчас начнут пищать датчики. Начнут закрываться глаза... Будет белесая плёнка на них, будут хрипы... Датчики начнут сходить с ума. Потом остановится сердце и загорится жёлто-красная лампа с противным, переходящим в чуть слышный ультразвук воем... Сейчас, сейчас... Анестезиолог толкнет меня, для порядку пару раз долбанёт током, потом пойдёт покурить. И откроется счёт моего собственного, личного кладбища. Ведь он после моей операции закровил...

Анестезиолог толкает:

– Диланян, гемоглобин держится.

– Сколько?

– Семьдесят. Уже час.

Но мне же запретили хоть как-то трогать его...

– Оперблок! Готовьтесь, ревизия мочевого пузыря!

– Через полчаса, – равнодушно зевает медсестра.

– Я через пять минут начну делать операцию на каталке.

– Поняла...

Ревизия мочевого пузыря. Разрез, открывается пузырь. Ни одной крупной ветки... Моя цистостома наложена правильно, классически, ход её прямой... Диффузно кровит стенка мочевого пузыря рядом с точкой прохождения троакара...

Грубый, очень грубый шов. Остановить, во что бы то ни стало! Иначе... Иначе он умрет.

Останавливаю. Сверху в пузырь ввожу еще одну, гораздо более толстую трубку. Контролирую кровотечение. Выхожу сухим настолько, насколько не выходил из плановых операций.

– Эй, что ты там сделал? – Анестезиолог шокированно смотрит на меня.

– Что такое?

– Гемоглобин растёт! Через полчаса после того, как ты закончил!

– Ну, льёте же кровь?

– Да хрен с гемоглобином! ДВС прекратился!

– Так быстро?

– Ага...

Сон. Несмотря на усталость – беспокойный и поверхностный больничный сон.

Утро, конференция.

– ...Известного конференции пациента ночью экстренно прооперировали, произвели ревизию мочевого пузыря, ушили стенки, остановили кровотечение. К утру состояние тяжёлое, с положительной динамикой крови. ДВС прекратился.

В зале наступает гробовая тишина.

– Кто прооперировал? – тихо, как бы нехотя, роняет слова Лаффиуллин.

– Диланян.

– Сделал-таки, – хмыкает Клирашев.

Я обречённо жду расстрела.

– Молодец. А теперь встал и пошел на хрен отсюда. Через час я позвоню тебе домой. Чтоб сам взял трубку.

Я улыбаюсь. В конференц-зале – смешки.

– Чего сидишь? Пошел на хрен отсюда, тебе сказали...

С Клирашевым шутить нельзя. Расстреляет... Я встаю и... Домой... Дома хорошо...

Я тебя сегодня выписал, острая задержка. Я выписал тебя, как мы пишем, «с улучшением». После всей эпопеи я тебя стабилизировал и выписал. Ты ходишь сам, хоть и с двумя мешками. Онкологи говорят, что пойдут на вторую лучевую. Что будут продолжать твою терапию. А они так говорят, только если видят, что ты проживёшь ещё хотя бы полгода.

Ты не умер от моей руки. Я тебя выписал...

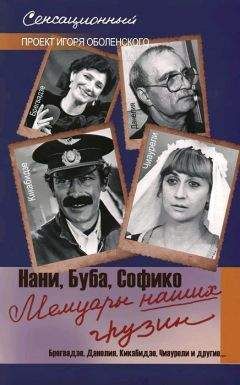

Виктория Нани

Другие будни

Социальные работники бывают разные...

Лично я не ношу старикам по два килограмма еды на дом. Не занимаюсь психотерапией. Не отбираю детей у нерадивых родителей. Я не веду душеспасительные беседы с малолетними преступниками. Не организовываю группы поддержки для матерей-одиночек. Я занимаюсь реабилитацией.

Хорошее такое слово, длинное. С ним можно играть, пытаясь составить из него очень много коротких.

Рация.

Литера.

Билет.

Как помочь человеку, больному шизофренией, вернуться после длительной госпитализации в общество и не поехать еще раз мозгами от самого процесса? Как удержать его на этом зыбком островке послебольничной нормальности?

Формула достаточно проста и давно известна. Лекарства плюс крыша над головой плюс подходящая работа минус наркотики минус алкоголь плюс психологическая поддержка.

Я социальный работник. Моя работа – оказывать душевнобольным людям психологическую и социальную поддержку. Но иногда мне кажется, что мои клиенты способны на это много лучше меня...

14 сентября. Начало

Пришёл клиент.

Сел.

Встал.

Ещё раз сел.

Встал снова.

Пробежался к окну, посмотрел на улицу, бегом к креслу – сел.

Сидит.

Вдруг завертел головой, зашипел, зарычал.

– Вики, – говорит, – я плохо себя чувствую. Мне, наверное, нужно в больницу.

И снова забегал по комнате.

Успокаивала разными способами. Уговаривала всячески. Уже собиралась позвонить его психиатру.

А он все бегает по комнате и твердит, что ему госпитализироваться нужно.

– М., – говорю ему я, – вы хотите, чтоб и меня сейчас в психушку забрали? Если вы хоть на минуточку не замрёте, я своими ногами в лечебницу уйду.

Уселся, смеялся минут пять, успокоился совершенно.

По-моему, работает...

20 сентября. Супчик

Первая неделя работы. Совершила «самоотверженный» поступок с неожиданно обрадовавшими результатами.

Пришла навестить свою подопечную, славную пожилую и очень больную женщину, живущую в доме для душевнобольных, который я курировала. Оказалось, она уже два дня ничего не ест, потому что уверена: соседка (тоже моя клиентка), которая обычно готовит еду для всех жильцов, пытается её отравить.

Сидит эта совершенно чудная старушка, а перед ней тарелка борща. И не ест. Второй день не ест. Плачет почти, голодная, но к еде не притрагивается.

– Вы, – говорит, – Викочка, посмотрите, что в этом борще плавает. Она меня отравит. Не могу я это есть.

Я посмотрела. В борще плавала капуста и другие овощи.

Спросила, можно ли мне попробовать её борщ.

Р. с ужасом в глазах согласилась.

Я взяла ложку, зачерпнула погуще и с выражением полного кайфа на лице борщ этот попробовала.

А потом ещё немножко с ней постояла и пошла дальше.

Сегодня выяснилось, что она снова стала есть. Сказала девочке-инструктору, что, если Вики ест стряпню её соседки – нет никакого смысла подозревать последнюю в попытках отравления. Если, говорит, социальные работники едят и выживают, то нам, психам, бояться нечего...

2 октября. Гусеница

Сидела сегодня с двумя своими клиентами в садике около их хостеля.

Они на скамеечке, а я на маленькой табуретке – напротив.

Очень мирно так сидим, за жизнь общаемся.

Тут смотрю – по дорожке гусеница ползёт. Никогда такой не видела: толстенькая, нежно-зелёная в маленькую жёлтую крапочку, а вдоль спинки – серебряные точки. И глазищи такие солидные! Чёрные, с жёлтым же кружком внутри.

С одной стороны – я, как всякая приличная женщина, боюсь этих гусениц. Я всего, что ползает, боюсь. Я уже не говорю о том, что пресмыкается!

С другой – красота такая, что просто невозможно не восхищаться.

Сижу, стало быть, восхищаюсь вслух. Надо же, говорю, чего только мать-природа не изобретёт. Хотя выглядит, говорю, совершенно не по-земному. Просто не гусеница, а инопланетянин какой-то.

Один клиент покивал, а второй усмехнулся и говорит:

– Нельзя тебе, Вики, с душевнобольными долго работать... Вот уже и инопланетяне мерещатся.

14 октября. На кухне

Давай тут посидим. Здесь тихо. Хочешь кофе? Ры-ры-ры... А, ты же чай пьёшь всегда... Я тебе налью. Почему я плакал? Я тебе расскажу. На, держи. Она была артисткой. А я в тюрьме сидел. За что? Ры-ры-ры... За вымогательство. Мы с младшим братом у бакалейщика деньги отнять пытались. И помяли его немножко за прилавком. Под прилавком. А тут полицейский как раз... Ну, нас и посадили. Сидел год. А она приехала спектакль показывать. Про девочку из неблагополучной семьи. Одна на сцене была. Рыры-ры... Открой окно, пожалуйста. В шортиках коротеньких и в футболке драной. Глаза запуганные, зелёные. А сама вся тонкая такая, что, кажется, дотронься – лопнет, как мыльный пузырь. Я в первом ряду сидел. Мне тогда восемнадцать было. И смотрел на неё, как на диво дивное. Рыры-ры... А потом меня выпустили, и я поселился у двоюродного брата в Тель-Авиве. Брат работал на пляже, продавал мороженое... У тебя есть сигарета? Ры-ры-ры... А я на пляж не ходил. Там все смотрят и в море раствориться можно, столько соли. Я в театр ходить начал. Посмотрел, в каких она спектаклях играет, и ходил. Почти каждый вечер. На всё. Слышишь, как лает? Это у соседей новый котёнок. Она на него со вчерашнего дня лает. Так и жил. Днём спал, вечером ходил в театр. А потом стоял у выхода и ждал её. Но не близко. Ры-ры-ры... Боялся, что она меня испугается. У меня тогда борода была ещё длиннее, чем сейчас. Нет, бывает. Не спорь. Бывает. Под деревом стоял и ждал. Нет, не разговаривал никогда. Я тоже её боялся. Я дотронусь, а она лопнет. Или закричит. И тогда я решил, что я ей позвоню. Номер взял у одного парня, который у них реквизитом заведовал. Я ему диск виниловый подарил. Ры-ры-ры... Два дня думал, что скажу. Позвонил, а она сразу трубку взяла. Я представился и спросил, знает ли она меня. Она засмеялась и ответила, чтоб я не разыгрывал её и поднимался поскорее. Я молчал. Ры-ры-ры... Сказал, что она меня с кем-то спутала. Она трубку бросила. А у меня были всякие мысли о ней. Нет, не эротические. Я никогда с женщиной не спал в жизни. Мне этого не нужно. Ры-ры-ры... У меня были мысли о том, что она со мной разговаривает. Целыми днями. Говорит, чтоб я не брился, чтоб курил гашиш, чтоб не убирал, а то она заболеет. Или умр... Ры-ры-ры... Рыры-ры... Я не брился. Я только после последней госпитализации чуть-чуть бороду подстриг. А после того разговора у меня были мысли страшные. Она приходила в мои мысли и говорила: «Прыгай!» И я прыгал. Со стула, потом – со стола. Как-то раз спрыгнул с автобуса. После этого меня забрали в психушку. Брат пошёл в полицию и сказал, что у меня с головой что-то не так. Ры-ры-ры... Теперь я знаю, что это шизофрения. На самом деле, она обо мне даже не знает. А я её любил. С того дня, когда увидел в клубе в тюрьме. Шортики коротенькие, футболка с высунутым языком на ней и глаза зелёные и испуганные... Ры-ры-ры... Рыжая.