Мне на ум пришла только одна мысль. Я подумал, что мамины подвязки — не телесного, а белого цвета. И тогда мои уши наполнились страшным грохотом — оглушительным стуком моих ботиночек, и я почувствовал жуткую одышку. Ботинки гремели по мозаичному полу, подобно деревянным чурбачкам, двигаясь вверх-вниз, пока не вынесли меня вон — со всего разбега и как раз вовремя. Я понимал, что был еще слишком маленьким, для того чтобы улыбаться жене молодого графа, разговаривать с нею и входить в ее запретную комнату. Поэтому мне оставалось лишь отвергнуть графиню и сбежать.

Я бежал, мечась из стороны в сторону, вверх и вниз по широким лестничным пролетам, преследуемый собственным грохотом по запутанным коридорам и комнатам, которых раньше не видел, — по счастью, я не ушибся и ничего не сломал. Я мчался и кружил, раскинув свои коротенькие ручки и сгибаясь в три погибели, — словно бы превратившись в бедного малыша Кристофа.

Заблудился ли я? Да, я действительно потерял ориентацию, как всякий ребенок, который не в силах найти дорогу в темной чаще. И вдруг очутился в своей любимой комнате, которую так хорошо знал, — в маминой кухне графского замка, — и резко, с шумом остановился, наконец-то почувствовав себя в безопасности. Топилась большая черная печь, огромная, как наши первые паровозы; на стенах, подобно доспехам, висели латунные и медные кастрюли, а на массивном столе, потемневшем и промасленном от многолетнего маминого художества, стояло белоснежное дымящееся блюдо, которое дожидалось, пока его отнесут и поставят перед терпеливыми гостями. Вокруг громадной раковины сверкали голубые и желтые изразцы, вода капала из трубы шириной с мой ротик, а железная крышка плясала на беспокойной кастрюле, стоявшей на плите. Однако эта теплая и благоухающая кухня оказалась пустой. Где же моя Мама в белом фартуке и с высоко поднятой деревянной ложкой?

Стараясь ступать как можно тише, я подошел к столу, подобно брошенному ребенку, привлеченному струйкой, поднимающейся над черно-белыми деревьями, так же тихо выдвинул деревянный стул и забрался коленями на его плетеное сиденье. После этого я не улыбнулся, как обычно, очарованный зрелищем, и не принюхался, подобно огромному кролику, машинально идущему на запах испуганного ребенка, не вытянул толстенький указательный палец и не погрузил его в то густое тепло, которым жареное блюдо обычно окутывало слишком горячую на ощупь тарелку. Все произошло в точности наоборот. Я подался назад и сел прямо, точно так же застыв при виде груды на тарелке, как и при виде полного бедра в шелковом чулке, на которое наткнулся лишь несколько минут назад.

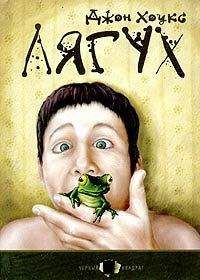

Лягушачьи лапки! Ну да! Кто бы мог поверить в столь жестокое и гибельное совпадение, в такой вопиющий удар по уже расстроенным чувствам маленького ребенка? И каким образом все эти полупрозрачные половинки лягушек, поразительно напоминавшие второпях приготовленное соте из крошечных человечков, разрубленных напополам вдоль талии, оказались на этой белой тарелке, горячие и готовые к употреблению? Конечно, во всем виноват Папа! Кто еще мог разграбить мои лягушачьи пруды, с такой же радостью шлепая по холодному илу, с какой сбивал кисти омелы с голых веток серебристых тополей? Кто еще мог наловить столько бедных лягушек, чтобы преподнести их в качестве особенного подарка к столу молодого графа? Только Папа. Кто же еще? Правда, я был глубоко тронут тем, что Мама использовала чеснок и оливковое масло для приготовления моих убиенных лягушек. Но при виде стольких разделанных тушек мне едва удалось сдержать слезы, гневные возгласы и судорожные рыдания, которые могли вытолкнуть наружу могущественного Армана. Какое ужасное зрелище предстало бы тогда его выпученным очам, и как жалобно заквакал бы мой бедный лягух!

Хорошо, что хоть до этого не дошло. Когда мне показалось, что я больше не выдержу, не в силах перебороть подступающую тошноту и дрожь, которая уже грозила полностью овладеть мною с головы до пят, мне на помощь, как всегда, пришла дорогая Мама, подняв меня со стула и заключив в свои теплые, пахнущие мукой объятия.

— Паскаль! — тихо вскрикнула она, собственным телом защищая меня от драконов, которых она не видела, но знала, что они каким-то образом вышли из углов этой благой комнаты, этой мастерской, посвященной здоровью и хорошему вкусу, и ползли теперь ко мне. Маме было невдомек, что я уже успел пережить, хотя в следующее мгновение ей самой предстояло увидеть образчик тех темных сил, с которыми я так храбро, а порой даже весело, сражался.

— Бедный мой Паскаль, — прошептала она, — я даже не знала, что ты здесь…

— О да, — послышался ответ — естественно, то был голос графини. — Он здесь, Мари.

— Мадам!.. — воскликнула моя дорогая Матушка, удивленно подняв глаза, непроизвольно выпустив меня из рук и улыбнувшись. — Мадам?..

Я смотрел в изумлении, а моя добросердечная Мама пала духом, ведь перед нами, как я уже упомянул, стояла супруга молодого графа — само воплощение красоты, — которая тем не менее появилась бесшумно, неожиданно и, как это ни странно, тайком. Так же, как появился перед ней я, хоть и сделал это помимо своей воли.

За короткое время, прошедшее после моего бегства из ее будуара, она, очевидно, совершила один из тех чисто женских ритуалов, которые обычно занимают полдня. Графиня сбросила свой пеньюар из восхитительно-бежевого крепдешина и надела вместо него розовато-лиловое платье, точнее, платье, состоявшее из нескольких слоев просвечивающего ситца: бледно-желтого, блекло-розового и голубовато-фиолетового. Оно было еще более соблазнительным, чем светло-бежевый пеньюар, предназначенный лишь для глаз молодого графа. Ее теперешнее одеяние казалось прозрачным. Возможно, она была облачена лишь в стайку первых весенних или последних осенних бабочек, и нельзя было уловить ни малейшего признака корсета, заключавшего ее полноту в столь желанную в те времена форму песочных часов. Ее янтарные волосы были частично собраны в большой узел, кожа казалась, как никогда, тугой и блестящей, а невидимые ноги в шелковистом атласе были такими манящими. Она не улыбалась, или почти не улыбалась, и высилась надо мной, взирая сверху вниз. Я чувствовал ее запах. Ни один чеснок в целом мире не мог сравниться с ароматом этой женщины, который, уверяю вас, состоял не только из парфюма.

— Мари, тебе не стыдно иметь такого сына?

— Мадам! — невольно вскрикнула Мама, напрочь забыв о своем положении. — Что вы имеете в виду?

— Мальчик неискренен, Мари. Ему нельзя доверять.

— Паскаль? Раньше вы так не говорили, Мадам!

— Он лжет! — возразила жена молодого графа, впрочем, тихим и глуховатым голосом. — Он не умеет говорить правду, Мари!

Бедная Матушка готова была расплакаться — такая же молодая, как эта в чем-то обвинявшая ее женщина, но гораздо более симпатичная благодаря своей доброй душе и кулинарному искусству. Я тоже почувствовал, как мои глазенки наполнились слезами, а голова закружилась от этой пышности, как бы облаченной в жестокую бесчувственность, — от этой стесненной плоти, предоставившей убежище мириадам порхающих бабочек, подобно древесному стволу или гибкому кусту.

— С ним что-то не так! — решительно настаивала эта царственная молодая женщина. Должно быть, эти слова задели мою дорогую Маму за живое, и она решила, что ее госпожа, которая вовсе не была высокомерной или излишне строгой, каким-то образом догадалась о ее бремени и о том секрете, который мы с Мамой знали и договорились охранять. И в следующий миг я почувствовал справедливую вину и смертельный страх перед тем, что мать не сумеет сохранить мне верность и выдаст наш секрет. Как, в действительности, и произошло.

— Ах, Мадам, — произнесла Мама прерывающимся шепотом. — Мой бедный Паскалик… Ах, бедный мой сыночек… ему кажется… что у него… Ах, Мадам, мой Паскалик думает, что у него в животе лягушка!

Наконец она призналась в этом почти неслышным голосом, покачивая головой.

Итак, мой секрет выдали. И ни один кающийся грешник не смог бы облегчить душу столь же трогательно, как это сделала моя Мама. Мои уши вспыхнули, темные злые глазенки увлажнились. Как глупо прозвучал мой секрет, когда о нем заговорили вслух средь бела дня (мамино словечко «кажется» не ускользнуло от меня). Какие огромные страдания причинил я своей дорогой, любимой Маме!

И тут жена молодого графа не выдержала жары, царившей на маминой кухне, и на ее широком лбу заблестела испарина. Такого никогда не случалось с Мамой, если не считать последних родовых мук приготовления пищи. Графиня поманила меня к себе, приоткрыв рот и высунув кончик языка, и неожиданно шагнула вперед, чтобы обнять, но не меня, — как я, понятное дело, ожидал, — а дорогую Матушку. Подойдя к Маме вплотную, она заключила ее в объятия, и ее губы утонули в темных, курчавых маминых волосах. Рот графини приблизился к любимому ушку — чтобы съесть его? Или просто шепнуть? Хозяйка замка наклонилась сообщить что-то по секрету главной поварихе этого же замка, как поступают обычные женщины, но только не хозяйка с кухаркой. Я никогда не забуду тех сказанных шепотом слов. «Это еще не самое страшное, Мари!» Вот что прошептала молодая графиня де Боваль моей Маме: «Это еще не самое страшное!»