Я плохо помню мое раннее детство. Иногда в глаза бросится цвет или предмет, и в памяти вспыхивают и смешиваются образы, персонажи, крики, лица. Часто, когда меня о чем‑то спрашивают, в моей голове зияет совершенная пустота. Я безнадежно ищу ответ, а он не приходит. Или бывает, что вдруг появится какой‑то образ, а я не знаю, чему он соответствует. Однако эти картинки впечатались в мою память, и мне их никогда не забыть. Невозможно забыть собственную смерть.

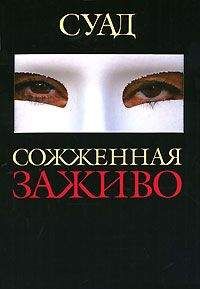

Меня зовут Суад, я девочка с западного берега реки Иордан, вместе с моей сестрой мы ухаживаем за овцами и козами, потому что у моего отца есть стадо, и я работаю как лошадь.

Я должна была начать работать к восьми‑девяти годам, а первые месячные должны были начаться в десять лет. У нас говорят, что девочка созрела, когда это с ней случается. Мне было стыдно за эту кровь, потому что ее надо было скрывать даже от матери, тайком стирать шаровары, придавать им белизну, а потом быстро сушить на солнце, чтобы мужчины и соседи их не увидели. У меня было всего двое шаровар. Я вспоминаю, что в качестве прокладок я пользовалась бумагой в эти проклятые дни, когда тебя презирали, будто ты больна чумой. Тайком я зарывала поглубже в помойное ведро эти знаки моей нечистоты. Если болел живот, мать готовила отвар из листьев шалфея и давала мне его пить. Она туго обвязывала мне голову платком, и наутро у меня уже ничего не болело. Это единственное лекарство, о котором я помню, и я пользуюсь им до сих пор, потому что оно очень эффективно.

С утра мы с сестрой Кайнат, которая была старше меня на год, отправлялись в конюшню, я свистела в два пальца, чтобы собрать овец вокруг нас. Девочки не должны выходить одни или с младшими сестрами. Старшая служит гарантией для младшей. Моя сестра Кайнат милая, круглая, немного жирноватая, а я маленькая и тощая, но мы хорошо ладим.

Мы обе выходили с овцами и козами из деревни и шли на луг, находившийся в четверти часа ходьбы от деревни, мы шли быстро, опустив глаза, до самого последнего дома. Зато на лугу мы были свободны, могли говорить друг другу всякие глупости и даже немного смеяться. Я не помню, чтобы между нами были долгие разговоры. В основном мы болтали о том, когда съесть сыр, взрезать арбуз, как присмотреть за овцами и, особенно за козами, способными сожрать все листья с инжира за несколько минут. Когда овцы собирались в кружок, чтобы вздремнуть, мы тоже засыпали в тенечке, опасаясь, как бы какая‑нибудь овца или коза не забрела на соседское поле, ведь тогда не миновать последствий после возвращения. Если животное забиралось в огород или мы возвращались в конюшню, опоздав на несколько минут, нас пороли ремнем.

Наша деревня казалась мне очень красивой и зеленой. Там росли фиговые деревья, виноград, фрукты, лимоны и было несметное количество олив. Моему отцу принадлежала половина всех обрабатываемых земель деревни, ему одному… Он не был богачом, но жил неплохо. Большой каменный дом, окруженный стеной с большими железными воротами, выкрашенными в серый цвет. Эти ворота были символом нашего заточения. Когда мы входили внутрь, ворота захлопывались, чтобы не дать нам выйти. Через эти ворота можно было войти с улицы, но не выйти. Был ли от них ключ? Или они открывались автоматически? Я помню, что мать и отец выходили, но не мы. Мой брат, в отличие от нас, был свободен. Свободен, как ветер: он ходил в кино, он выходил, он возвращался через эти ворота, он делал что хотел. Я часто смотрела на эти ворота, говоря себе: «Никогда я не смогу выйти через них, никогда…»

Деревню я знала не очень хорошо, потому что мы не имели права выходить. Закрыв глаза, чтобы сконцентрироваться, с большим усилием я могу сказать, что видела. Вот дом моих родителей, немного подальше, на той же стороне, дом, как я его называю, богатых людей. А напротив дом моего возлюбленного. Только перейти дорогу, и вот он, я его вижу со своей террасы. Еще я вижу несколько разрозненных домов, не знаю сколько, но очень немного. Дома окружены стенами или железными оградами, за ними огороды, как и у нас. Я покидаю дом, только чтобы выйти на рынок с отцом или матерью или пойти на луг с моей сестрой пасти овец. И это все.

До семнадцати‑восемнадцати лет я не видела ничего другого. Я ни разу не ходила в наш деревенский магазин, рядом с домом. Проезжая с отцом на его грузовичке на рынок, я видела торговца, всегда стоящего у дверей с сигаретой. Перед его лавкой было две лесенки: справа можно было купить сигареты, газеты и напитки, туда шли одни мужчины. Слева продавались овощи и фрукты.

На той же стороне дороги был еще один дом, где жила замужняя женщина, у которой было четверо детей, и она имела право выходить. Она могла войти в магазин, я видела, как она стояла на лестнице со стороны овощей и фруктов, держа в руках прозрачные пластиковые мешки.

Вокруг нашего дома был большой участок. Там выращивали кабачки, тыквы, цветную капусту, помидоры, много всяких овощей. Наш огород примыкал к соседскому, отделенному невысокой стенкой, через которую можно было легко перелезть, но никто из нас никогда этого не делал. Заточение было для нас привычным. Девочке из нашего дома даже в голову никогда не приходило перелезть через эту символическую преграду. Куда пойти? Окажись она в деревне одна, на дороге, ее очень быстро вернут домой, а честь семьи будет запятнана.

В саду я занималась стиркой. Там, в углу, был колодец. Я разводила огонь и грела воду. Брала из запаса вязанку хвороста, сама на коленке ломала сучья и нагревала воду… довольно долго. Пока вода грелась, я делала что‑нибудь другое, подметала, мыла пол, пропалывала огород. Потом я стирала вручную и шла на террасу развешивать белье на солнце.

Дом у нас был современный, очень удобный, но не было горячей воды ни в кухне, ни для умывания. Воду надо было греть в саду, а потом нести в дом. Позже отец провел горячую воду и установил ванну и душ. Все девочки пользовались для умывания одной и той же водой, и только брат имел право на отдельную воду для него одного и, разумеется, отец.

Ночью мы с сестрами спали на полу на овечьих шкурах. Когда было очень жарко, располагались на террасе, прямо под луной. Девочки спали с одной стороны террасы, прижавшись, друг к другу, родители и брат — с другой.

Рабочий день начинался рано. С восходом солнца, часа в четыре, а то и раньше, поднимались отец с матерью. На время уборки зерна мы брали еду с собой и шли все вместе, отец, мать, мои сестры и я. Во время сбора инжира выходили тоже довольно рано. Мы собирали его по штучке, не пропуская ни одной, укладывали в коробки, и отец вез их на рынок. До рынка добирались на осле добрых полчаса, приходили в маленький городок, в самом деле, очень маленький, я забыла его название, а может никогда и не знала его. Половина рынка у входа в город была занята его продукцией, и торговцы продавали ее. Чтобы купить одежду, надо было ехать в городок побольше и добираться туда на автобусе. Но девочки туда никогда не ездили. Туда ездила только мать в сопровождении отца. Это было так: мать с отцом покупали вещи, мать давала своим дочерям платья. Нравилось нам или не нравилось — мы должны были это надевать. Ни сестры, ни я, ни даже наша мать не имели права высказать свое мнение. И это было так, и никак иначе.

Поэтому у нас были длинные платья с короткими рукавами, какой‑то сорт хлопка, серые, иногда белые, очень редко черные, ткань была очень жаркой и колола кожу. Воротник всегда был высокий и закрытый. Но сверху мы должны были надевать рубашку или, в зависимости от времени года, кофту с длинными рукавами. Зачастую было так жарко, что мы задыхались, но рукава были обязательными. Показать участок кожи на руках или ногах еще хуже, чем на шее, это позор. Мы всегда ходили босиком, у нас никогда не было обуви, только иногда замужние женщины носили обувь.

Под длинным, застегнутым на пуговицы до самой шеи платьем я носила шаровары — это белые или серые штаны, очень широкие, а под ними еще были большие, как шорты, трусы, которые доходили до верха живота. Мои сестры были одеты так же.

Моя мать часто была одета в черное. Отец носил белые шаровары, длинную рубаху, а на голове красно‑белый платок, как у палестинцев.

Мой отец! Как сейчас вижу его сидящим перед домом, прямо на земле, под деревом, с трубкой в руках. Он маленького роста, цвет лица очень бледный, с рыжими веснушками, у него круглая голова и злые голубые глаза. Однажды он упал с лошади и сломал ногу, и мы, дочери, были очень этому рады, потому что он не мог быстро бегать за нами с ремнем, чтобы отлупить нас. Если бы он умер, мы бы радовались еще больше.

Я очень хорошо его вижу, моего отца. Я никогда не смогу его забыть, будто его фотография приклеена у меня в голове. Он сидит перед домом, как король у дворца, с красно‑белым платком на голове, скрывающим его лысый рыжий череп. На нем ремень, а на коленях согнутых ног лежит палка. Я очень хорошо его вижу, маленького и злобного, — он расстегивает свой ремень и кричит: «Почему овцы вернулись одни?»