Вергильев, естественно, подобрал для шефа немало пословиц, поговорок, цитат из произведений уважаемых людей, свидетельствующих о любви русского народа к труду, но обратил внимание на то, что пословиц, поговорок и особенно цитат уважаемых людей — писателей, ученых, государственных и даже церковных деятелей, свидетельствующих об отсутствии этой любви, было значительно больше. Классические: «Работа не волк, в лес не убежит», «Дураков работа любит», «Трудом праведным не наживешь палат каменных», «Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь х…» и так далее — были только вершиной айсберга нелюбви народа к дисциплине и суровым трудовым будням. Не счесть было скверных песенок, типа: «Гудит как улей родной завод, а мне-то хули, е… он в рот!», или знаменитых «Кирпичиков». Даже лирические — из любимых фильмов — песни народ ухитрялся перелицовывать на антитрудовой лад: «…и навсегда запомню я ту заводскую проходную, что в жопу вы… меня».

То давнее выступление шефа обернулось скандалом.

Вергильев сразу почуял недоброе, увидев, что шеф направляется к трибуне как-то вразвалочку, приглаживая на ходу ладонью вихры, и без папки с подобранными цитатами и тезисами. В те времена шеф мог легко взять на грудь литр без видимых последствий. Глядя на поднимающегося на трибуну шефа, Вергильев понял, что тот принял накануне больше литра, а утром еще и крепко опохмелился.

«Вот тут у меня, — постучал себя по левой стороне пиджака шеф, — речь о том, как русский народ относится к труду. В какие условия поставлен сегодня работающий человек. Как профсоюз защищает его права, как хозяин выполняет социальные обязательства, как обстоят дела с безопасностью на производстве и так далее. Но я не буду ее зачитывать. Это бесполезно. Лучше я скажу о том, — снова похлопал себя по пиджаку, — что мне подсказывает сердце. О какой производительности труда на Западе вы тут болтаете, когда большая часть промышленности давно вывезена из Европы и Америки в другие страны? Когда на заводах в этих странах работают китайцы, малайцы, филиппинцы, индонезийцы, вьетнамцы, бразильцы и бог знает кто еще. Что для них производительность труда? Что для них, вообще, работа? Шанс не умереть с голода, не сдохнуть в картонном ящике где-нибудь на окраине Манилы. А помимо этого — отложенная мечта о свободе и обеспеченном будущем. Вот почему люди „третьего мира“ сейчас работают так, как работали в начале прошлого века русские, американцы и европейцы. Как русские работали после революции во время индустриализации, когда восстанавливали страну после войны, да даже еще и в шестидесятых при Хрущеве, когда строили пятиэтажки, создавали военные и космические технологии. Сегодня вы отняли у народа работу, уничтожили промышленность в тысячах городов, повсеместно ликвидировали сельское хозяйство, превратили поля в плантации сорняков. Вместе с работой вы отняли у народа мечту о свободе и обеспеченном будущем. Разрезали ее пополам яхтами Абрамовича, разбили ей голову чугунными яйцами Вексельберга. Какой производительности труда вы требуете от народа, если все финансовые реки в стране текут исключительно в ваши карманы? Был такой тезис: пушки вместо масла. У вас другой тезис: яхта вместо детского сада, дворец вместо пенсии. Птицы в клетках не поют. Народу нужна работа, а не биржа труда, пособие по безработице. Народу нужен хлеб, порядок и будущее. Нормальный человек начинает по-настоящему работать только тогда, когда понимает, что в результате его труда хлеба становится больше, порядок становится справедливее, а будущее — понятнее и реальнее. В оккупированных странах, — завершил шеф, — отсутствует само понятие производительности труда, потому что люди там не работают, а выживают. Если другого выхода нет, и они вынуждены ходить на работу, их ответ — саботаж. Сила ненависти к оккупантам обратно пропорциональна производительности труда».

Шеф вернулся на свое место не под гробовое молчание и даже не под неодобрительный гул. Его выступление просто не заметили, как если бы в зале был объявлен короткий рабочий перерыв, во время которого мужчины-депутаты просматривают газеты, говорят по мобильным телефонам, а женщины-депутатки поправляют прически, смотрят на себя в зеркало, ищут взглядами мужчин, которых им приятно видеть.

В газетах на следующий день написали, что депутат-одиночка, выступивший с нелепой — в духе девяностых годов — речью был, во-первых, нетрезв, а во-вторых, он явно озаботился своей дальнейшей судьбой, для чего решил пристроиться к коммунистам. Но коммунисты, делали вывод парламентские обозреватели, вряд ли примут в свои упакованные ряды этого оттаявшего вопреки всем законам природы, вылезшего из ледника мамонта. Он будет их только компрометировать неуместным трубным воем.

Работа — отложенная мечта о свободе, каждое утро вспоминал слова шефа Вергильев. Теперь ему некуда было спешить. Отложенная мечта превратилась в реальность. А сам Вергильев примкнул к народу, который, как когда-то заявил шеф, мечтал о работе, хлебе насущном, справедливом порядке и счастливом будущем. Работы у Вергильева не было. Хлеба насущного на некоторое время должно было хватить. Справедливый порядок в России был чем-то вроде мифологической птицы Гамают или Алканост. Где-то эта птица летала, кто-то ее видел, кто-то слышал ее ангельский голос, но явление птицы народу до сих пор так и не состоялось. Что же касается будущего, то уверенно смотреть в него можно было только при наличии работы, хлеба насущного и справедливого порядка, при котором просто так не выгоняют с работы, не вырывают изо рта кусок хлеба вместе с зубами.

Будущее, сам собой составился нехитрый лозунг, это работа, хлеб и порядок. Но «будущее» было достаточно скользкой категорией. Коммунисты в свое время переборщили с будущим, отымели его во все отверстия, как если бы будущее было старой раздолбанной потаскухой. То обещали коммунизм к одна тысяча девятьсот восьмидесятому году, то грозились догнать и перегнать Америку, то повесить каждому к концу семилетки в «гандероп», как выразился Хрущев, второй костюм, то дать каждой семье квартиру к двухтысячному году… К тому же в силу самой человеческой психологии многим людям преклонного возраста не нравились разговоры о будущем, потому что они знали свой срок и плевать им было на «будущее». Не все старики неустанно думали о благоденствии детей и внуков. Многие, напротив, стремились спрятаться от них куда подальше.

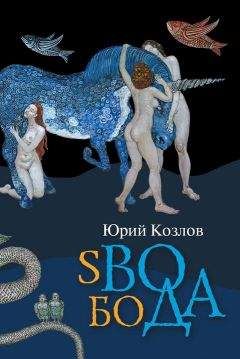

Ключевым в лозунге представлялось слово «свобода» — универсальное для всех групп электората. «Свобода — это работа, хлеб и порядок!» — так лозунг определенно выглядел лучше, а главное, легко запоминался.

Вергильев подумал, что, вполне возможно, лозунг понравился бы шефу. Он ценил простоту. Самые правильные решения, как правило, самые простые, утверждал шеф. Успешная сложная многоходовая комбинация была, по его мнению, всего лишь продуманной последовательностью простых действий. «Но простые действия легко предсказать», — помнится, возразил ему Вергильев. «Возможно, — согласился шеф, — но против этого существует опробованное в веках средство: быстрота и неожиданность». «Только не против административной машины авторитарного государства, — заметил Вергильев, — если кто-то действует быстро и неожиданно, она автоматически запрограммирована на принятие самых тупых и зверских решений». «Это когда в ней отлажена иерархия авторитетов, — с неудовольствием посмотрел на Вергильева шеф. В то время как, впрочем, и сейчас он сам был частью административной машины авторитарной власти, а потому не одобрял ее критики со стороны подчиненных. — Если иерархия авторитетов разбалансирована, машина работает с перебоями». «Значит, чтобы быстрые и неожиданные действия были успешными, следует разбалансировать в государстве вертикаль власти?» — с ленинской прямотой спросил Вергильев. Он понимал, что влез на запретную — заминированную — территорию и не обиделся бы, если бы шеф коротко (так иногда случалось) ответил: «Все, Вергилий, зае…ал! Не туда ведешь! Иди на х..!» Но шеф вместо этого сначала долго и задумчиво смотрел сквозь Вергильева в окно на Москву-реку, по которой неторопливой вереницей тянулись баржи, а потом ответил: «Вертикаль власти — понятие относительное. К примеру, я — не последнее лицо во власти, но коридор решений, которые я могу принять и, следовательно, внутри него действовать, предельно узок. Собственно, мне, вообще, не протиснуться в этот коридор, поэтому, наверное, меня и держат до сих пор во власти. Вертикаль функционирует только до тех пор, пока упирается в личность, принимающую конечные решения. Авторитет этой личности — топливо в моторе вертикали власти. Но любая личность на вершине власти, — продолжил шеф, — неизбежно превращается в крошку Цахеса по прозванию Циннобер. Поэтому умные всегда уходят до момента…» — шеф вдруг замолчал. Вергильев тоже молчал, как рыба, потому что знал до какого момента. Но подчиненной рыбе хотелось знать, что думает по этому поводу большая начальствующая рыба, вокруг которой первая плавала, иногда подсказывая ей маршрут, предупреждая о расставленных сетях, а иногда вхолостую, бессмысленно перемалывая воду плавниками. «Не до того момента, о котором ты думаешь, — неожиданно сказал шеф. — До момента, пока над ним не начали смеяться. А что означает смех над первым лицом государства? Всего лишь наложение масштаба его личности на масштаб власти, ему предоставленный и масштаб почета, ему оказываемый. Да какого хера! Вот что думают отдельно взятые граждане люди, а потом — все. Сначала смех, потом свист при появлении на публике, потом быстрая или медленная революция. Но даже если не так, если власть и почет от Бога, все равно сценарий один, — остановился возле огромных, из красного дерева и бронзы напольных часов шеф. Они солидно, как купец золотые монеты, отсчитывали секунды тяжелым круглым маятником. — Когда Николай Второй издал знаменитый манифест, провозглашающий, помимо прочих свобод, свободу печати, на следующее же утро один популярный иллюстрированный журнал разместил на обложке рисунок: абсолютно голый Николай с благостным лицом, как на лубочном плакате для народа, но в короне, стоит и держит себя двумя руками за член. И подпись: самодержец».