– Ну?

– За тобой должок. Когда деньги переведешь? Уже второй взнос скоро, а у тебя еще первый не прошел. Ты чего, Степ? Я дела сдаю, а тут выясняется, что мой коммерсант не расплатился. Хочешь джедая без выходного пособия оставить?

– Лебедкин, я, наверно, не смогу участвовать, – морщась от каждого своего слова, ответил Степа. – У меня денег нет. Совсем.

– Степа, это не базар, – спокойно сказал Лебедкин. – Надо было заранее думать, во что играешь. Сам видишь, какие колеса закрутились.

– Лебедкин, ну ты понимаешь, что денег нет?

– Степ, ты голову включи и подумай, что будет. Я про твои проблемы все знаю. Но только деньги тебе все равно придется найти.

– А если не найду?

– Будем рассматривать как финансовый терроризм. Ты меморандум о намерениях подписывал? Подписывал. Значит, будем брать на арбитраж.

Степа поднялся на ноги, и пальцы его свободной руки сами сжались в кулак.

– Это как? Убьете? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и насмешливо.

– Убивать не будем, не абреки. Но ты ведь понимаешь, что прихватить тебя можно по целому ряду статей. Хочешь, сам номер выбери, какой тебе больше нравится. Перечислить?

– Ты эти свои номера будешь пингвинам в цирке показывать, – разозлился Степа. – Ты в каком веке живешь, Лебедкин? Что у меня, адвокатов нет? Ну посижу неделю, две максимум. И выйду. Тебе легче станет?

– Не, Степа. Для тебя это не вариант. В камеру тебе попадать не стоит.

– Почему это?

– Ну ты чего, Степ. Такие вопросы задаешь. Пушкина не читал?

– При чем тут Пушкин?

– А при том, что это по паспорту ты Степа. А по распоняткам ты Татьяна. Типа русская душою.

– Чего?

– Забыл? Не ссы, люди напомнят. Мы в privacy[44] не лезем – то, что ты осла ебал, твое личное дело. Но вот то, что ты при этом Татьяной согласился побыть, – это, извини, уже нет.

– Это как понимать?

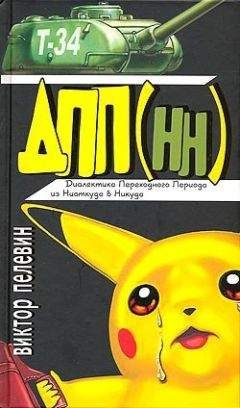

– А так, что будешь теперь Пикачу. Как Сракандаев и обещал.

– Кому?

– Тебе. В клубе «Перекресток». Зачем он, по-твоему, «Татьяна» кричал, когда ты его в жопу пялил? Ослик тебя на двойные вилы брал, а ты и не понял, глупый.

– Подожди-подожди, – сказал Степа, опускаясь на диван. – Ты про что?

– Про это, Степа, про это. Здесь ты главный покемон, а на зоне будешь пидор гейный. Сразу, как кассету спустим. Такая вот энциклопедия русской жизни. Ты ее за неделю до дыр зачитаешь, обещаю. А сидеть, кстати, не меньше года будешь. Такие в этой стране понятия, и никто их пока не отменял. Понял, нет?

Волшебные слова, которые кидал в трубку Лебедкин, обдавали страшной ледяной силой. А то, что он знал даже про покемонов, было непереносимо. Степа почувствовал, как где-то под ложечкой заработал небольшой, но мощный холодильник.

– Как не понять, – ответил он и принял еще водки. Она так и стекла по полированному боку этого холодильника – в душу не попало ни капли.

– Ну наконец. А я уже волноваться стал за твою голову. Это ж твой хлеб, Степ. Основы высшего менеджмента.

Степа издал непроизвольный физиологический звук – что-то между икотой и всхлипыванием.

– Вот именно, – ответил Лебедкин. – Ну так что, будем дополнение к меморандуму подписывать? Или так обойдемся?

– Так обойдемся, – сказал Степа, наливая себе новую стопку.

– Как скажешь. Пошустри по комьюнити, возьми корпоративный кредит, ну ты понял. Крутанись, не мне тебя учить. И не обижайся. Я тебя всем сердцем люблю, ты в курсе. Жизнь тебе лично спас. Только сделать ну ничего нельзя. Как говорил Платон, Аристотель мне друг, но деньги нужнее, хе-хе-хе-хе… Не для себя стараюсь. Ты хоть знаешь, сколько людей в цепочке?

Степа вспомнил, что недавно, совсем в другой вселенной, уже слышал эту фразу.

– Знаю, – сказал он. – Вся страна.

– Это раньше была вся страна. А теперь весь свободный мир, понял, нет? И несвободный тоже.

– Понял, понял. Классная у тебя работа, Лебедкин. Пришел, увидел, победил.

– Это раньше было – пришел, увидел, победил, – хохотнул Лебедкин. – А теперь знаешь как? Выебал, убил, закопал, раскопал и опять выебал. Темп жизни совсем другой. Главное – не отстать. Так что давай, холодный душ и к станку. И чтоб деньги сегодня пошли.

Степа послушно поплелся в душ. Минут пять он стоял под холодной струей, приходя в себя. Когда холод стал нестерпимым, он понял, что сейчас сделает. Это было так просто. И сразу решало все проблемы. Раньше, правда, он считал, что это недостойный выход, и так поступают только слабые люди.

«Что ж, – подумал он, – выходит, и я просто слабый человек».

Удивительно было, до чего легко оказалось принять это решение, представлявшееся когда-то таким непостижимо-жутким. Ничего жуткого в нем на самом деле не было – просто выход из ситуации, хотя и довольно грустный… Но сначала следовало уладить несколько мелких дел.

Во-первых, хотелось окончательно разобраться с числами. Хоть это уже не играло никакой роли, почему-то не давала покоя мысль, которая пришла в голову сразу после удара молнии над дзенским садом камней – записать число «34» двоичным кодом.

Вернувшись в комнату, он сел за стол и взял в руку карандаш. Как это делается, он помнил с института. Тридцать четыре получалось из двух в первой степени плюс два в пятой. Коэффициенты при всех остальных степенях, от нулевой до четвертой, были равны нулю. Эти коэффициенты следовало записать справа налево. Результат был таким:

100010

Степа сразу понял, что у него получилась еще одна гексаграмма «Книги Перемен». Это становилось интересным. Он набрал номер Простислава.

– Але, Простислав? Срочно консультация нужна. Что это такое – вторая и шестая линии сплошные, а все остальные – прерывистые?

– Ошибки молодости, – ответил Простислав.

– Что – ошибки молодости?

– Гексаграмма такая – ошибки молодости. Номер четыре. Мын по-китайски. Другой перевод – недоразвитость…

– Понятно… – прошептал Степа.

– Понятно? Ну и ладушки. Ты как сам-то? Я слышал, у тебя как бы сложности?

– Пустяки, – сказал Степа. – У големов нет проблемов.

– А… Это до тех пор, пока у матросов нет вопросов, хе-хе… Ну покедова. Пойду того… валенки чинить.

Степа положил трубку. С числами все было ясно до тошноты. И с людьми тоже. Он подумал, какие у него еще остались дела. Можно было проверить автоответчики на двух московских квартирах – он давно их не слушал. Первый оказался пустым. На втором было одно новое сообщение.

– Привет, – раздался в трубке невозможный голос. – Это Сракандаев. Не знаю, какой это номер, домашний, рабочий, и твой ли вообще. Такой дали. Я уже в Москве, а ты, наверно, еще в Питере. Слушай, если не считать некоторых чепуховостей, все просто волшебно. Закрываю глаза и смеюсь… Ладно, сам не люблю телефонные нежности. Все при встрече. Пожелаю тебе самых разных клевостей. А главное – чтобы ты, Степка, всегда слышал тихий голос истины…

Раздались гудки. Степа нажал звездочку, потом четверку. В трубке пискнуло, и механический голос сказал «no message»[45]. Сракандаева больше не существовало.

Комментарий к пятой позиции гексаграммы «Мощь Великого» обещал: «раскаяния не будет». А оно было. Несмотря на двойные вилы, Сракандаева было жалко. И не только из-за пропавших денег. Точно так же Степе было жалко сбитого машиной ослика, которого он видел ребенком на отдыхе в Сухуми. Но что теперь оставалось делать? Раскольников в похожей ситуации пришел к людям, чтобы сказать: «Это я убил». Степа мог бы, конечно, выйти на ступени перед памятником Достоевскому, надеть грязные сракандаевские уши и зареветь на всю площадь: «И я! И я! И я!»

Но вряд ли Сракандаеву нужна была такая эпитафия. Ему уже ничего не было нужно. А сам Степа собирался сделать нечто такое, что упраздняло все сомнения по поводу прожитой жизни.

Он встал и принялся одеваться. Затем вынул из шкафа поясную сумку и проверил ее содержимое: чешский паспорт, колода кредитных карт, русский загранпаспорт с открытым Шенгеном и десять тысяч долларов наличными. Повесив сумку на живот, он присел на диван. Была, он помнил, такая примета – посидеть перед дорогой. Теперь не оставалось ничего иного, кроме как полагаться на приметы.

– Тихий голос истины, – пробормотал он, оглядывая вещи, которые покидал навсегда. – А что это такое – истина? Кажется, нам так этого и не объяснили…

Через минуту, уже в пальто и шляпе, он открыл входную дверь, сделал шаг наружу и замер на пороге.

На улице был первый день весны. Это становилось ясно сразу. Светило солнце, небо было голубым и чистым, и, главное, в воздухе чувствовалось что-то такое, из-за чего сердцу, несмотря ни на что, хотелось жить дальше. Сердце понимало – есть из-за чего. Степа улыбнулся и вдруг почувствовал себя толстовским дубом, старым деревом из «Войны и мира», которое просыпается к жизни после зимней спячки, чтобы вновь зазеленеть в тысячах школьных сочинений. Все, что он чувствовал в эту секунду, было совсем как в великом романе, за одним исключением – за прошедшие полтора века русский дуб заметно поумнел.