– Но это мужская парикмахерская, – попытался парикмахер возразить.

– Так побрейте мне голову, – сказала сердито. Сложила руки под грудью и зажмурилась.

Парикмахер потерянно посмотрел на мужчин, сидящих на стульях позади него. Его взгляд говорил: "Вы свидетели, я пробовал убедить её не стричься. С этого момента она полностью отвечает за всё, что здесь произойдёт!". И мужчины глазами с ним согласились. Он провёл рукой по своим редким волосам и пожал плечами. Потом взял большие ножницы. Пощёлкал ими пару раз в воздухе. Ощутил, что что-то в его щёлканье нарушилось. Звук был пустой и слабый. Он усилил щелчки, пока не добился верного тона, звука радостного труда. Тогда он взял указательным и средним пальцами волну густых, кудрявых, чёрных как уголь волос, вздохнул и начал стричь.

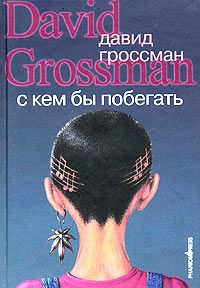

Она не открыла глаз и тогда, когда он сменил ножницы на более тонкие, и потом, когда включил электробритву, и даже в конце, когда удалял острой бритвой последние клочки. Она не видела пристальных взглядов мужчин. Один за другим они откладывали в сторону газеты, слегка склонялись и смотрели, привлекаемые и отталкиваемые попеременно, на голую макушку, слишком розовую, цыплячью, которая обнажалась из-под чёрных волн. На полу лежали обезглавленные жгуты волос, и парикмахер старался не наступать на них. В комнате было жарко и душно, но она чувствовала, что воздух вокруг её головы остыл. Может это будет не так страшно, подумала она и улыбнулась, услышав Алину, её старенькую учительницу по вокалу, которая выговаривает ей иногда, что она не заботится о себе: "Волосам тоже нужно доброе отношение, Тамиле. Ухаживая за ними, ты сама становишься немного веселее, не так ли? Что ж такого, можно немного кондиционера, можно крем, не такой уж позор быть красивой…"

– Вот и всё, – прошептал парикмахер, отошёл и протёр бритву ватой со спиртом, занялся футляром для ножниц, только, чтобы стоять к ней спиной, когда она откроет глаза.

Она резко открыла глаза и увидела маленькую некрасивую девочку, испуганную и даже объятую ужасом. Она увидела приютскую девочку, уличную девочку, сумасшедшую девочку. У девочки были слишком острые уши, слишком длинный нос и огромные странно удалённые друг от друга глаза. Она никогда не замечала, насколько необычны её глаза. Сейчас они испугали её своим обнажённым и пронизывающим взглядом. Первая мысль была, что она стала вдруг очень похожа на своего отца, именно теми чертами, которые у него начали стареть в последний год. Вторая мысль была, что так, да ещё в подходящей неприметной одежде, есть определённый шанс, что даже родители не узнают её, если случайно пройдут мимо на улице.

В парикмахерской никто так и не пошевелился. Она смотрела на себя долго, безжалостно. Голая голова казалась ей обнажённым обрубком. У неё было чувство, что теперь каждый сможет прочитать её мысли.

– Ты привыкнешь, – услышала издалека сочувственное бормотанье парикмахера, – в твоём возрасте это быстро растёт.

– Не волнуйтесь за меня, – резко ответила она, отвергая любое сострадание, способное ослабить её. Без волос даже голос её казался ей другим, более высоким, словно расщеплённым на несколько тонов и приходящим к ней из нового места.

Когда платила парикмахеру, он взял деньги кончиками пальцев. Казалось, он опасается её прикосновения. Она медленно шла, выпрямившись, будто несла кувшин на голове. Каждое движение пробуждало в ней новые чувства, и это ей нравилось. Воздух вселенной двигался в странном танце вокруг её головы, приближаясь, чтобы проверить, кто она, и отдаляясь, и снова приближаясь потрогать.

Она подняла рюкзак на плечо, взяла магнитофон и вышла. В дверях задержалась. Будучи опытной мастерицей сцены, она знала, что вдобавок ко всему здесь было ещё и представление, которое они видели; страшноватое, может, но и притягательное, и она не смогла удержаться от соблазна; выпрямилась, откинула голову, словно тряхнув огромной оперной короной из волос, величавым и мятущимся движением Тоски в последнем действии, за минуту до прыжка с крыши, подняла руку вверх, задержала её в воздухе, и лишь тогда вышла и захлопнула дверь.

***

– Грибы или маслины?

Он не знал, в какой именно момент это случилось: когда Теодора перестала его подозревать, и как это он сидит напротив неё с большой вилкой в руке и собирается есть пиццу. Смутно помнил, что был такой момент, что-то произошло в комнате несколько минут назад. Тогда в её глазах промелькнул другой взгляд, как будто открылась маленькая дверца для него.

– Снова замечтался?

Асаф сказал, грибы и лук. Она усмехнулась про себя:

– Тамар любит маслины, а ты грибы. Она – сыр, а ты лук. Она маленькая, а ты – Ог, царь башанский[6]. Она говорит, а ты молчишь.

Он покраснел.

– Но теперь расскажи, расскажи мне всё! Ты сидел там и мечтал...

– Где?

– В муниципалитете! Где! Ты только не сказал мне, о чём мечтал.

Он смотрел на неё в замешательстве. Рисунок её морщин удивил его. Лоб был покрыт ими, как кора дерева, и так же подбородок, линии морщин продолжались вокруг губ, нижняя из которых слегка выдавалась; но щёки были совершенно гладкие, круглые и чистые, и сейчас из-за его взгляда на них вдруг проступил лёгкий румянец.

Этот румянец сбил его с толку. Он выпрямился и поспешил перевести разговор на официальные рельсы:

– Так я могу оставить тут собаку, а вы отдадите её Тамар?

Ему было ясно, что она ждала от него совершенно другого, что-то о грёзах наяву, например. Она помотала головой и заявила категорически:

– Нет, нет! Это невозможно.

Почему нет, спросил он удивлённо, и она быстро и слегка сердито сказала:

– Нет-нет. Если бы я могла. И не пытайся постичь сокрытое от тебя! Послушай, – её голос смягчился, когда увидела его разочарование, – всем сердцем желала бы я оставить у себя мою драгоценную Динку. Но выводить её иногда надо? И выгуливать её немного во дворе и на улице надо? А она, конечно, захочет снова пойти на поиски Тамар, и что я буду делать? Ведь я не выхожу отсюда.

– Почему?

– Почему? – она медленно качнула головой, как бы взвешивая что-то. – Ты, правда, хочешь знать?

Асаф кивнул. Подумал, может у неё грипп. Может у неё повышенная чувствительность к солнцу.

– И что если нежданно-негаданно придут паломники с Ликсоса? Что, по-твоему, случится, если меня здесь не будет, чтоб их принять?

Колодец, вспомнил Асаф, и деревянные скамейки, и глиняные кружки, и камни, чтобы класть на них ноги.

– А спальный зал для утомлённых ты видел по дороге наверх?

– Нет, – потому что Динка бежала и тянула его так быстро.

А теперь и монашка, Теодора. Встала и взяла его за руку, у неё была тонкая и сильная рука, и потащила его за собой, и Динку тоже позвала, и втроём они быстро спустились по лестнице, и Асаф заметил большой шрам, жёлтый как воск, на среднем пальце её руки.

Против широкой и высокой двери она остановилась:

– Тут постой. Обожди. Сомкни свои глаза.

Он зажмурил, удивляясь, кто учил её ивриту, и в каком веке это было. Услышал, как открылась дверь:

– Теперь смотри.

Перед ним был узкий закруглённый зал и в нём десятки высоких железных кроватей, стоящих в два ряда одна против другой. На каждой кровати был толстый непокрытый матрац, и на нём аккуратно сложенные простыня, одеяло и подушка. И сверху, как точка в конце предложения, лежала маленькая чёрная книга.

– Всё готово к их приходу, – прошептала Теодора.

Асаф вошёл в зал. Смущённо шагал между кроватями, и каждый его шаг поднимал лёгкое облачко пыли. Свет проникал внутрь через высокие окна. Он открыл одну из книг и увидел буквы незнакомого языка. Он попытался представить зал переполненным взволнованными паломниками, но воздух здесь был более прохладным и влажным, чем в комнате Теодоры, он как бы прикасался, и Асаф почему-то забеспокоился.

Когда поднял глаза, увидел Теодору стоящей в дверях, и на долю секунды промелькнуло в нём странное чувство, что даже если сейчас он пойдёт к ней, то не сможет дойти. Что он закован здесь в застывшем времени, которое не движется. Почти бегом рванулся и возвратился к ней. У него был один срочный вопрос:

– А они, эти паломники... – увидел выражение её лица и понял, что должен тщательно выбирать слова, – собственно... когда они должны прийти? То есть, когда вы их ожидаете, сегодня? На этой неделе?

Острая и холодная, как циркуль, она отвернулась от него:

– Пойдём, милый, вернёмся. Пицца стынет.

Он поднялся за ней, смущенный и обеспокоенный.

– Моя Тамар,– сказала она на лестнице, шлёпая перед ним верёвочными сандалиями, – она убирает там, в спальном зале, раз в неделю она приходит, набрасывается и драит. Но сейчас ты видел – пыль.

Снова сели за стол, но что-то между ними изменилось, исчезло, и Асаф не знал что. Он был взволнован от чего-то, что витало и не было сказано. Монашка тоже была рассеяна и не смотрела на него. Когда она так погрузилась в себя, её щёки стали ещё более выпуклыми, и со своими узкими продолговатыми глазами она казалась ему старой китаянкой. Некоторое время они ели молча или делали вид, что едят. Раз от разу Асаф бросал взгляд вокруг: там стояла маленькая кровать, увенчанная горами книг. На столе в углу стоял чёрный телефонный аппарат, старый-престарый, с круглым диском. Ещё один взгляд, и глаза его задержались на чём-то: предмет, похожий на статуэтку осла, скрученную из ржавой железной проволоки.