Одна зарешеченная стена была обращена к полицейской раздевалке и службам. Сидеть в клетке с тремя стенами и быть открытым всякому прохожему взору — хуевейшее удовольствие, что бы ни говорили противники ГУЛАГа и патриоты западных гуманных тюрем с телевизором, никогда в них не сидевшие. Зарешеченная стена — изобретение простое, но пытает человека ежесекундно. Я, во всяком случае, почувствовал себя собакой, которая ждет адаптации или милосердного укола и поднимает голову на каждый человеческий силуэт и вздрагивает при каждом шаге. А шагов было достаточно. Туалет комиссариата полиции пользовался исключительной популярностью. Каждые несколько минут проходил мимо нас, застегивая штаны, человек.

То, что скамеек, привинченных к стенам, было две, я отметил как положительный факт. Но то, что ширина скамеек не превышала пятнадцати сантиметров, моя задница самовольно тотчас же отнесла в разряд явлений отрицательных. Долго на таком шестке не усидишь. Лечь на скамеечку — невозможно. Очевидно, просвещенный отец-иезуит, духовный брат доктора Гильетена, изобрел на досуге эту скамеечку. Я с ностальгической тоской вспомнил о широких милицейских нарах советской конструкции. «Не все в Советском Союзе — плохо, и не все на западе — хорошо…» — вспомнил я строку из критической статьи о моей книге.

Парня звали Жиль. Оказалось, парень говорит по-английски.

— Слушай, Жиль! Ты местный, ты все знаешь. Скажи, будь другом, и долго они могут нас тут держать по обвинению в неуважении к красному огню?

— Fucking flics[89] — сказал Жиль, — имеют право держать человека четыре дня, не предъявляя обвинения.

— В Советском Союзе — двадцать четыре часа, — сказал я. — Или сорок восемь… Я точно не помню. Но не больше сорока восьми — факт.

— Не может быть? В тоталитарной стране?

— Да, — сказал я. — В тоталитарной. Но это вы ее так называете. Однако здесь меня сразу же предупредили, что я обязан всегда иметь при себе документы. А в Союзе никто не обязан таскать документы. За семь лет жизни в Москве я был остановлен милицией один раз. И то при исключительных обстоятельствах. Глубокой ночью, на Трубной площади. За две ночи до этого, рядом, на Цветном бульваре, была зверски вырезана татарская семья — мать и двое детей… Я тогда отпускал бороду и усы и был похож на Родиона Раскольникова…

— Это кто? — спросил Жиль.

— Герой Достоевского. Убийца старушек… Так что ты думаешь, Жиль? Меня продержали в милиции два часа и выпустили на хуй, поверив на слово, без единого документа, удостоверяющего мою личность.

— А как же ГУЛАГ? — спросил он. — Говорят, за ношение джинсов у вас сажают в ГУЛАГ!

— Буллшит! Пропаганда. Еще Сталин в 1951 году подписал указ о роспуске Главного управления лагерей. На дворе у нас 1981? Тридцать лет, как ГУЛАГа не существует. Что касается джинсов, то сейчас, пишут мне приятели из Москвы, советская милиция маскируется в джинсы и сникерс, когда «работает» в гражданском. Настолько это незаметная и популярная одежда.

— Зачем же ты приехал сюда, раз там так хорошо…?

— Глупый вопрос, mon vieux[90]. Свободы печати там, разумеется, не существует. А для меня, с моей профессией, как ты понимаешь, наличие свободы печати важнее всего.

Я решил быть с ним поосторожнее. Он показался мне вдруг подозрительным. Может быть, его подсадили к нам? Пришьют еще антифранцузскую пропаганду и выгонят на хуй из страны.

— Слушай, а за что тебя сюда кинули, если не секрет?

— Нет, — сказал Жиль. — Не секрет. Я влез вместе с приятелем в квартиру сестры. Доминик уехала с мужем в Альпы кататься на лыжах. Я выбил стекло и влез в окно. Блядские соседи видели и настучали. Полиция ворвалась с «пушками»: НЕ ДВИГАТЬСЯ! А мы в постели голые с этим парнем… — Он помолчал. — Я, видишь ли, — гей.

Английский Жиля был неплохого качества, однако вместо «гей» он произнес «гай». Я понял.

— Что же, они не разобрались, что ты — брат владелицы квартиры?

— Брат. Но взлом есть взлом. Плюс, этот мудак, я его совсем не знаю, подцепил в баре в Марэ, оказался драг-пушером. В карманах куртки флики нашли у него несколько пластин гашиша.

— Понятно. Хуево.

— Он в соседней камере.

Мы замолчали. Давидов и Эжен закутались в полицейское одеяло, всего одеял было два, и, обнявшись, закрыли глаза.

— Возьми себе одеяло, — сказал Жиль. — У меня теплая куртка.

Последовав его совету, я взял одеяло, свернул его множество раз и, бросив на пол, уселся на него, упершись спиною в стену. У моего плеча красовалась надпись, которую я без труда понял: «Здесь сидел Ахмед — король Бастилии!» Над нею, продолжив исследование настенной живописи, я обнаружил надпись по-английски: «Kill the cops!»[91] Местный ли знаток английского, вроде Жиля, или же заезжий английский хулиган оставил эту надпись, — объяснено не было. Целый лозунг на арабском был подписан по-французски и датирован — «Саид — 10/12, 1980». Мне тоже захотелось оставить мой скромный след в эфемерных анналах истории камеры. Я вынул из заднего кармана брюк плоский ключ, его не сумели обнаружить при обыске эмоциональные полицейские, жаждущие оружия и мешочков с героином, и выцарапал по-русски: «Здесь был Эдвард Лимонов, СССР» Почему я избрал страну, к которой давно уже не имею никакого отношения? Для экзотики? Из желания противопоставить полицейской силе — силу, источаемую этими четырьмя буквами — «СССР»?

Ночь получилась хуевейшая. Кого-то долго втаскивали в комиссариат, и втаскиваемый сопровождал сей процесс неуместно громкими криками. Эжен попросился в туалет. Эммануэль Давидов попросила воды и, получив ее и попросив еще чашку воды, была названа пиздой. В самый разгар ночи, часов около четырех, рыжий полицейский, возвращавшийся из туалета, заинтересовался нами и, приблизившись к решетке, взялся руками за прутья. Словесно осудив шубу Давидов, он назвал хозяйку шубы блядью и затем одарил вниманием мое blanc manteau[92], по поводу которого он произнес небольшую речь, употребив несколько раз одни и те же эпитеты. Эпитетов я не понял, но судя по тону, это были крайне отрицательные эпитеты. Когда рыжий ушел, Эммануэль Давидов сказала мне, что рыжий пьян, что многие полицейские — социалисты, что ее шуба и адрес на юге шестнадцатого аррондисманта для них как красная тряпка для быка.

— И твое «блан манто» тоже, Эдуард! Большинство полицейских — провинциалы, деревенщина и ненавидят нас, парижан! Они антиинтеллектуальны! Если бы ты знал французский лучше, Эдвард, ты бы понял, как ужасно они говорят по-французски!

Жиль, приоткрыв глаза, присоединился к мнению Давидов.

— Она права! — сказал Жиль. — Флики не любят reach peuple and intellectuals[93].

Я подумал, что если разобраться, белое пальто — свидетельство не богатства, но эстетизма. Выходило, что я отношусь к «интэллекшуалс». Пальто я приобрел за 218 долларов в Нью-Йорке, будучи слугой мультимиллионера.

Мои подельники ворочались, но кажется, спали. Сумел заснуть или лишь не двигался упрямо прилепившийся худенькой задницей к скамейке Жиль. Я, самый спокойный, так и не сомкнул глаз. Ночные полицейские явились с дежурства и стали переодеваться, возясь в шкафах. Новая команда усатых парней явилась в джинсах и куртках и на моих глазах перевоплощалась во фликов. Так и не оправившийся от классовой ненависти к шубе Давидов и моему «блан манто», явился рыжий. Он уже успел переодеться и привел с собой троих туристов: кажется, вовсе чужих полицейских, может быть, из другого комиссариата? Рыжий тыкал в нас сквозь решетку указательным пальцем и давал объяснения. Ноготь на пальце был черен. Я предположил, что какой-нибудь правонарушитель, раздраженный направленным на него пальцем рыжего, укусил его за палец. Наискось от меня, явившись с пишущей машиной, устроились два молодых флика, и один стал медленно диктовать другому текст, где часто упоминалось слово «malfaiteur». Подобно Шампильену — знаменитому расшифровщику египетских иероглифов, Шампильен начал расшифровку с имен главных действующих лиц египетской истории — с фараонов, я задал себе вопрос. Кто главная движущая сила всей полицейской индустрии? Разумеется, преступник. Следовательно, чаще всего встречающееся в рапорте слово malfaiteur означает — преступник.

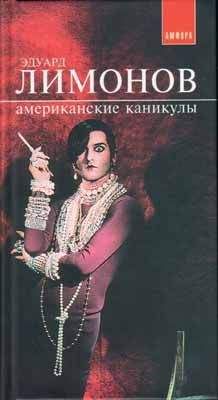

Выяснилось, что нас будут судить. Новость эта вызвала страшнейшее оживление со стороны Давидов и Эжена, и почти равнодушно была встречена мною. «Ну и хуй с ним!» — подумал я. — И в тюрьме живут люди. Через час или два откроются по всей Франции двери книжных магазинов, и народ войдет, чтобы приобрести мою книгу. И полиция народ не остановит. И это — главное. А где находится автор в этот момент, ну что же, его персональная судьба, может быть, привела его в тюрьму. В конечном счете, в тюрьме автор «Русского поэта, любящего крупных негров» будет более на месте, чем он же, в окружении пяти детей и толстой жены, поедающий суп в буржуазной квартире на бульваре Сент-Жермен. Хорошо бы, однако, суметь предупредить атташе дэ пресс, что я не смогу прибыть сегодня в 12.30 обедать вместе с нею и журналистом из «Лэ Нувэлль Литтэрэр». Может быть, после суда нам дадут возможность позвонить? Необходимо было дать знать читателям, что автор оказался достоин книги и сидит в тюрьме. Еще я дорожил своей репутацией пунктуального человека. За последние десять лет я не опоздал ни на одно свидание.