— А папа римский? — говорил Ален. — А? Вот был бы номер: похитить папу! Да за него все, что хочешь, сделают: отменят воинскую повинность, откроют все тюрьмы…

— Но, бедный мой Ален, — бормотал я, не зная, как его еще назвать, — бедный мой Ален, а полиция, армия, общественное мнение…

— Ты смеешься? — отвечал Ален. — У нас больше никогда не будет общественного мнения, единодушного по таким вопросам. Или правительство уступает, и, значит, мы победили. Или оно не уступает, то в любом случае, когда в лесу Фонтенбло — ты ведь знаешь, на неделе там довольно пустынно — найдут восемь трупов школьниц, похищенных, неважно, в какой школе XVI округа, накачанных наркотиками и изнасилованных, или же труп председателя Национального собрания, распятого на кресте, поверь мне, шум будет немалый, и система от этого уж никак не выиграет. Не хотел бы я оказаться на месте министра внутренних дел или префекта полиции… А поджог… что скажешь?.. А взорванные плотины? А поезда, сошедшие с рельсов? А разбившиеся самолеты? О бомбах можно даже уже и не говорить. Это уже фольклор. — Он рассмеялся. — Когда загорится лес не по нашей вине, когда в огне развалится школьное здание, больница или большой универмаг, во всем будут винить нас. А нам уже даже не нужно будет приводить в исполнение наши угрозы. Мы только скажем «Внимание!» и пальчиком погрозим. И вся эта гниль, еще не успевшая провалиться сквозь землю, рассосется сама собой. Заметь, мы выигрываем по всем статьям. Представь себе немыслимую картину: колоссальное наступление на нас: полиция повсюду, постоянное наблюдение, шпики за каждым деревом, у выхода из всех школ, у каждой кассы аэропортов и во всех лесах, армия, поднятая по тревоге, грузовики с солдатами во всех городах… Понимаешь, какая будет в стране атмосфера, как люди разозлятся, как зашумят газеты… А самым замечательным будет то, что в борьбе с либеральной демократией победу нам принесет не только ослабление противника, но и его укрепление. Мы хотим заставить его снять маску, чтобы все увидели истинное лицо насильника. Каким образом? Путем насилия. Нет ничего более заразительного, чем насилие. Им заражаются, как тифом, и чем больше сопротивление, тем сильнее зараза. Мы будем одновременно и насилием, и сопротивлением насилию и станем усиливаться благодаря всему, что будет нам противостоять. Мы будем грабить банки, взрывать театры, отдадим свои жизни в обмен на роскошные отели и шикарные кварталы, развяжем повсюду террор. И когда государство будет разваливаться или когда установится военная диктатура, существование станет невыносимым. А мы только этого и хотим. Денег нам не надо, реформ — тоже, замены одних кукол другими мы тоже не хотим: мы хотим смести все, что существует. Нет нужды отчаиваться из-за болтовни о ценностях, из-за идеализма парадного фасада. Сначала одна задача: разрушать. А это вовсе не трудно.

— Но, Ален, — бормотал я, — вас возненавидят, сметут…

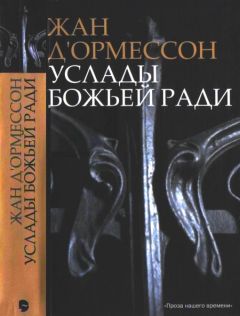

— Что ты! — отвечал Ален. — Вот увидишь, сами жертвы и их родственники и друзья, в конце концов, поймут нас и, может быть, начнут даже нам помогать. Понятно, что и с нашей стороны будут жертвы. Это неизбежно. Ну и что? Мы готовы к этому. И все же… Когда арестуют кого-нибудь из наших, мы захватим в заложники десяток школьников в богатых кварталах. Я прямо вижу крупные заголовки в «Фигаро», в «Монд», во «Франс-Суар», вижу их передовицы, взвешенные, вылизанные, трусоватые в своих либеральных возмущениях и гуманном бессилии. Призыв к оружию, может быть, ко всенародному сопротивлению?.. Двенадцать школьниц за три «Божьи услады»! Слабо?

В нашем семействе уже бывали случаи сумасшествия. Одна из сестер дедушки умерла в специализированном доме отдыха в пригороде Парижа. Ей являлись видения и послания от Богоматери г-ну Фальеру и г-ну Лубе. И вообще, все мы в большей или меньшей степени были лунатиками или оригиналами, «еще теми пострельцами», как любил говорить дедушка. И вот последний из носящих нашу фамилию оказался именно еще тем пострельцом. Я не отступал:

— И для чего все это? Зачем столько крови, страданий, столько боли, причиненной невинным людям?..

Он посмотрел на меня взглядом, полным снисходительной жалости.

Да разве же еще существовало различие между виновными и невиновными? Все были виновны и все неповинны. Виноватые не были виновны, и невиновные были виноваты. Разве мы, жившие в Плесси-ле-Водрёе, не были ни в чем виноваты? А капитан Дрейфус и дети, работавшие в шахтах, и тысячи жизней, загубленных на протяжении многовековой истории ради процветания нашего семейства, ради процветания семьи Реми-Мишо? Понадобилось положить один на другой все труды Ницше, Маркса и Фрейда, потребовалось, после Гитлера и Сталина, объявить насилие вне закона, чтобы в конце концов победили в обличии насилия истина и справедливость.

— А что думают обо всем этом твои друзья? — спросил я.

— Какие друзья? — спросил он.

— Не знаю… Ну Жесмар… Кон-Бендит…

— Фф!.. — отвечал он. — Мещане и реакционеры…

В течение более полувека слышал я вокруг себя разговоры о конце цивилизации и о том, что нет больше счастья в жизни. А до этого, на протяжении века или полутора веков, такой же крик стоял, когда людей лишали привилегий и когда рушились традиции. Мы слышали эти крики, потому что сами же и кричали. Но на протяжении многих веков другие тоже стонали на развалинах своих домов и храмов, также сокрушались об упадке нравственности и о том, что наступил конец света. В Вавилоне, в Иерусалиме, в Риме с приходом в начале V века варваров, в Самарканде, в Константинополе в 1453 году, у ацтеков и инков, в Санкт-Петербурге и в Вене — всегда и повсюду что-то разрушалось. В разглагольствованиях Алена я не улавливал признаков конца света. В анналах истории можно найти периоды и похуже: эпидемии безумия или коллективных самоубийств, истребление целых народов, установление наводящих ужас религий, приход к власти кровожадных убийц. Но Ален, с ужасающей для меня очевидностью, являл собой конец того, что было мне очень дорого, несмотря на все наши ошибки и смешные стороны, конец нашей семьи. Все свое время мы, члены семьи, потратили на то, что исправляли друг друга, и чувство семьи, возможно, как раз и состояло в этих оглядках назад и отречениях от собственных взглядов. Среди нас были и католики и протестанты, генералы Наполеона и эмигранты, и даже друзья Лафайета, было много противников Дрейфуса и несколько его сторонников — главным образом, после окончания скандала, — были сторонники генерала Франко и сторонники испанских республиканцев, были приверженцы маршала Петена и участники Сопротивления, были пуритане и прожигатели жизни, были люди верующие и убежденные скептики. Но мы сплачивали ряды после очередных залпов, помогали друг другу, даже если были противниками, уважали друг друга, несмотря на стычки, перед смертью меняли веру, и семья всегда оставалась единой. Я не представлял себе, как Ален сможет в один прекрасный день занять свое место в лоне святого семейства.

Были несчастья похуже, чем этот конец эпохи. Были катастрофы. Была бомба. Я не мог поверить, что эта смесь из Равашоля, Ленина, Жарри и дядюшки Донасьена, помутившая рассудок Алена, когда-нибудь превратится в реальный факт. К ужасному примешивалось нечто комичное. Но ужасное или комичное — пережить это нашей семье было уже явно не под силу. Прошлое, длившееся так долго, прерывалось. Будущее начиналось с нуля. Не исключено, что будущее должно начинаться с изменений. Парадокс, возможно, следовало искать скорее в нашем семействе, все усилия которого были направлены на то, чтобы подчинить будущее прошлому и сделать их неотличимыми друг от друга, превратить их в близнецов путем исключения фактора времени. Во всяком случае, безрассудство одного из членов семьи означало конец этого парадокса. Но было ли это настоящим прогрессом? Мир людей брал верх над кланом. А течение времени, его соблазны и грезы, его безграничные богатства, но также и его ужасы брали верх над застывшим величием неподвижности.

Как вам известно, из мечтаний Алена о революции без программы ничего не получилось. Или почти ничего. Да, были угоны самолетов, были палестинцы с их «черным сентябрем» и японцы с их «Красной армией», были кое-какие уголовники, угонявшие самолеты и требовавшие, чтобы им вернули их подружку или чтобы их принял папа римский. В Германии более успешно действовала банда Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф. Порой я даже задумывался, нет ли связи между бандой Баадера, японской «Красной армией», распинавшей на кресте своих предателей, и заумьями Алена. Но эти действия никак не достигали уровня того кровавого праздника грядущего, о котором пророчествовал мой племянник. Всякий раз, узнавая о захвате заложника или поджоге школы, я пытался найти след Алена, но каждый раз напрасно. Он исчез. Я его не забыл. Не забыл я и нашу удивительную беседу. Порой мне казалось, что ее и не было вовсе. А иногда я спрашивал себя, было ли то, о чем он говорил мне в ту ночь, намного ужаснее всем известных из истории боен, освященных легендами, книгами, государством, воспоминаниями, нашими врагами и нами самими. Святая инквизиция, уничтожение протестантов и евреев, сентябрьская бойня и подавление Коммуны, веками длившиеся пытки, преступления и войны, к которым мы всегда были так снисходительны, разве все это не было гораздо реальнее и ужаснее, чем вся его болтовня? Ведь уже давно убивали преимущественно невинных. В проектах Алена не было ничего такого уж нового. Счастье, мир, справедливость всегда были очень хрупкими. Еще дедушка неустанно это повторял. Этого, конечно, недостаточно, чтобы не касаться существующего порядка, из страха нарушить его. Скорее наоборот. Почва уходила у меня из-под ног, понятия справедливости и истины в конечном счете лишались смысла, оставляя место без всякого рода инверсий и зверств. Во всяком случае, культ семьи во мне был так силен, что мне не хватало племянника: мне хотелось бы продолжить с ним беседу об уничтожении заложников, о поджогах школ и лесов и обсудить такую привычную в нашей семье тему, как ничтожество правительств. Но Алена все не было.