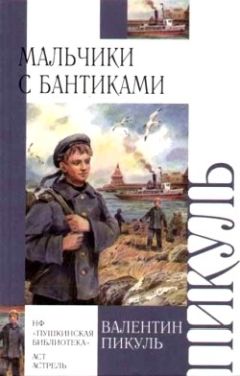

От такой взбучки все покорнейшим образом расползлись по этажам своих нар, словно попрятались по квартирам. Долго молчали. Потом любопытный Коля Поскочин свесился в темноту с койки:

— Товарищ старшина… а товарищ старшина!

— Ну, чего тебе?

— Вы разве не спите?

— Во нахал! Разбудил, а теперь спрашивает.

— Прошу прощения. Вы на нашей Таньке женитесь?

— Это ты у нее и спроси, — сдипломатничал Россомаха.

Джек Баранов решил внести в разговор активность:

— А что вы после войны делать будете?

— Займу пост, который и до войны занимал.

— Кем же вы были?

— Я… капитаном был, — не сразу отвечал Россомаха.

— Каким капитаном? — удивился весь кубрик.

— И диплом имею. Корабли водил.

Все примолкли, как воды в рот набрали. Вот это новость!

— Ну да, — продолжал Россомаха, громко зевая. — Окончил техникум водного транспорта. Днепровского бассейна. И до войны уже плавал капитаном речного трамвая в Киеве…

Грянул хохот, от которого тряслись даже нары:

— Речной трамвай… капитаном! Ха-ха!

Россомаха в потемках повернулся к Колеснику:

— Во народец собрался! Пальца не покажи — сразу со смеху помирают… Да что вы трамвай-то мой обхохатываете? Он же шестьдесят тонн водоизмещением. Узла четыре вниз по течению нарезал…

Засыпая снова, старшина ворчал:

— Посмотрю еще, на какое корыто вас посадят…

Утром он озлобленно рвал с юнг одеяла, явно обиженный:

— Вставай! Побудка была! А чего ты дожидаешься?

До самого учебного корпуса Россомаха заставлял петь песни. Когда репертуар истощился, Джек Баранов легкомысленно запел: «Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это…»

Россомаха не выдержал.

— На месте! — скомандовал он. — Ать-два, ать-два… Ножку! Поднимай повыше, не стесняйся. Я сказал — на месте! Ать-два. — Подсчитывая ногу, он ехидно вставил: — Вам до моего диплома еще топать и топать, как до луны.

— Мы больше не будем, — взмолились юнги. — Да здравствует речной трамвай и его славный капитан — Россомаха!

— Прррямо! — разрешил старшина следовать дальше.

Пошли прямо. У каждого под локтем — учебники.

Весна открывала перед юнгами новую красоту Соловков. В прошлую осень, таская бревна и лопатя землю, еще разобщенные и малодисциплинированные, юнги этой красоты вполне не ощутили.

А сейчас Соловки хорошели для них с каждым днем. Легкий пар сквозил над под талыми прогалинами. Обнажилось под солнцем богатство леса, полное разнообразия: сосна и береза, ивняки и можжевельники, ели и лиственницы. Не боясь людей, из чащи выходили на поляну олени…

Джек Баранов уже перечитал о подводниках все, что нашел в библиотеке, ни о чем другом говорить не мог. Его предупреждали:

— Нашего брата для подплава не готовят. Учти!

— Ну и что ж? А я буду просить. Буду настаивать…

Однажды старшина Колесник собрался парить брюки. Из кармана выкатился гривенник. Это было так неожиданно, что монету юнги передавали один другому, рассматривая ее, как дикари яркую бусину: «Дай и мне глянуть… Теперь мне!» Они и в самом деле забыли о существовании денег. На всем готовом, обутые и одетые за счет государства, юнги, правда, получали по 15 рублей в месяц. Но тратить их на Соловках было абсолютно некуда, и все жалованье, даже не видя его, они тут же вносили в Фонд обороны, на нужды войны… Этот пустячный гривенник словно дал им понять, что они давненько служат. Скоро все решится, скоро!

Юнги строили планы.

— Я на эсминцы, — мечтал Савка. — Скорость и лихость.

— Линкор — вот коробка! — убеждал всех Московский. — Как шарахнет из главного калибра — костей не соберешь.

— Крейсера-то лучше… Я бы на крейсер пошел.

— «Морские охотники»! — пылко возражал Федя Артюхов. — Это класс! Маленькие. Подвижные. И ничего не боятся…

Коля Поскочин всегда помалкивал.

— А ты на какие хочешь? — спросили его.

— Не могу сказать, что мне это безразлично. Но служить буду на любом. Посадят на баржу — тоже не откажусь.

— Странно. Если так, зачем же тогда пятерки сшибаешь?

— Это мой долг — учиться хорошо. Никогда не забываю о том, что я представитель прогрессивного человечества…

Опять он всех развеселил.

— Вот чудак! Какой же из тебя представитель? Смехотура!

Поскочин ответил на это:

— Сейчас я, конечно, лишь флотская мелюзга. Но ведь все мы собираемся сражаться с фашизмом. А с этой нечистью воюет только прогрессивное человечество. Так что, братцы, с вашего позволения я и вас сопричисляю именно к лучшей, передовой части человечества. Разве не так?

Возразить было нечего, Россомаха поддержал «философа»:

— Он дельно говорит — вы его слушайте. А как с представителей прогресса я с вас еще строже требовать стану!

У него одно на уме — требовать. С него требует Кравцов, а с лейтенанта требуют повыше. Так это колесо и катится до Москвы, до наркома Кузнецова, который, кстати сказать, тоже начинал флотскую жизнь в звании юнги. Россомаха подозрительно поглядывает на своих ребят. Станет он после войны сажать на свой трамвай пассажиров с арбузами и чемоданами, будет он катать желающих по чудному Днепру при тихой погоде, а вот эти мазурики, остриженные наголо, пойдут дальше… Но сейчас Россомаха не особенно почтителен к будущим адмиралам: когда расшумятся, он цыкает на них:

— Ти-ха-а! В ушах от вас звон… Ти-ха!

Настал день, когда двери кубриков уже не затворяли — и внутрь землянок пахучей волной вкатывало запахи потеплевшей земли. Каждый юнга завел для себя любимую березу, на ночь ставил под надрез ее коры банку. Утром дружно бежали до своих деревьев, пили леденящий зубы настой березового сока… Под конец одного такого дня юнгам велели не расходиться от камбуза после ужина. Между стволами вековых сосен было растянуто широкое полотнище. Всех построили в каре перед экраном, и он ярким пятном вспыхнул посреди темного древнего леса. Сразу настала убийственная тишина…

Показывали хронику!

Человек лет сорока пяти в куцем пальтишке встал на пустую бочку из-под бензина. На шею ему накинули петлю. Он попросил закурить. Милиционер дал ему папироску. Крупным планом среди соловецкого леса возникло лицо предателя. Он жадно досасывал свой последний окурок. Неожиданно пропал звук, и казнь негодяя совершилась в полном молчании. Юнги, не отрываясь от экрана, смотрели, как он повис на веревке, а его небритый подбородок воткнулся в клочок немецкого шарфика на груди. Киномеханик наконец справился с аппаратурой, и над строем юных людей в бушлатах прозвучали последние слова кинодиктора:

— …пусть они знают — им не уйти от возмездия народа!

Назавтра юнги уже разбирали карабины. С утра до позднего вечера на полигоне стучали выстрелы. Из окопов юнга били по мишеням недвижимым. Целились навскидку по щиту, на одно лишь мгновение выскочившему из блиндажа. Они бежали в атаку на мнимого врага, рушились наземь и, смиряя дыхание, выпускали по три пули в силуэт фашиста, вырезанный из фанеры. От щитов летели щепки. Легкий пороховой угар висел над первой зеленью весны.

Неожиданно открылось, что Савка отличный стрелок. Федя Артюхов стал знатоком рукопашного боя — на штыках. Оружейные мастера завозили на полигон ящики с гранатами РГД и лимонками, рубленными в ананасную клеточку. Каждый юнга был обязан сделать боевой бросок гранаты, ощутить хлопок ее взрыва. Над головами юнг, печально зыкая, проносились крупные, в ноготь, осколки разорванного в куски «ананаса». В перерывах между стрельбами юнги ползали по ожившим мхам, собирали в бескозырки восковую морошку.

— Доживем ли здесь до малины? — говорили, мечтая. — Или она созреет, когда нас уже тут не будет?

Юнгам официально разрешили курить. Сделано это было, очевидно, по настоянию врачей, ибо некоторые куряки, не в силах бросить дурную привычку, стали истреблять в самокрутках что попало — даже листья. Вряд ли это разрешение было оправдано. Получив свободный доступ к табаку, многие некурящие враз стали курящими. Молодость, еще неопытная, любит покрасоваться внешними признаками мужества. Но Савка Огурцов, помня обещание, данное отцу при расставании в Соломбале, курить не стал, продолжая получать за табак лишнюю пайку сахара…