Машина остывала, цокала железом двигателя, поскрипывала пружинами диванов и хрустела рессорами, по стеклу полз заблудившийся слепень. Жарко, безоблачно, ни ветерка, река блестит, как нержавейка. И черные квадраты плотов, длинной гусеницей изогнувшиеся поперек плеса. На противоположном берегу пляж, костер, уху варят. Саныч здесь вырос, у воды и ветра.

Лодки на берегу, как тогда, и сети покачиваются на ветерке. Бревна, сгнившие над водой и похожие на мертвых крокодилов, коряги, выброшенные течением, речной запах, в котором смешивалась вода, древесина, рыба и свежие огурцы.

Теперь уже узнавалось. Да, я уже был здесь. В конце сорок второго, под Новый год. Лодки, они вот так же лежали, выставляли горбы из-под снега, и больше ничего я тогда не заметил. Дом двухэтажный, крыша из дранки, все как Саныч рассказывал, и там, на втором этаже, его комната.

Почему-то не хотелось встречаться с его матерью. Вряд ли она узнает меня, все-таки пятнадцать лет прошло, давно уже, и не самые веселые годы. Что я ей скажу вообще? Что мне повезло?

Появился писатель. Без пиджака, в белой пузыристой рубахе, пропотевшей под мышками. На лбу наливался фиолетовым синяк, завтра вообще почернеет.

– Все в порядке, – сказал он. – Можно идти. Жаль, Екатерины Алексеевны нет. Тебе интересно было бы с ней поговорить. Заболела, в области сейчас. Вы ведь встречались?

– Да. В сорок втором…

Зачем мы сюда приехали? Я думал, что как раз для этого. Мы сядем за стол, поедим пирогов, мать Саныча станет рассказывать, ну, и я что-нибудь расскажу. А что теперь делать?

– В сорок втором, помню-помню… – Писатель открыл багажник.

Сунул в зубы папиросу, задымил.

А я вот так не могу. Курю, конечно. Помогает, но чаще трех папирос в день не получается. Все вокруг курят, наверняка, в этом что-то есть, главное – понять.

– Конечно, мать я тоже расспрошу потом поподробнее… – Писатель принялся жевать папиросу. – Дмитрий, как ты думаешь…

Он наклонился и достал из багажника автомат, черный, новенький, мне показалось, что даже в смазке. МП-40. Последний раз я видел такой… Наверное, в сорок седьмом, когда в очередной раз оружие сдавали. Тогда сосед, матерясь, вытряхивал из гаража трофеи: каски, ножи, «Цюндапп» вполне себе на ходу, патефон, оружие. Немецкое в основном. С тех пор – нет. Поэтому сейчас вот, когда Виктор повесил автомат на плечо, буднично, обыденно, как теннисную сумку, у меня в животе заболело. Автомат выпадал из картины. Солнце, парусиновые брюки, «Победа» – и машиненпистоль. И подсолнухи у дома, желтые шары. Или георгины… Кивают над забором – и машиненпистоль.

Но «шмайссера» писателю было мало, он достал еще и ППШ.

Наш был не таким веселым: лак на прикладе облез, диск в царапинах – заслуженный аппарат. Не удивлюсь, если на прикладе еще и зарубки, восемнадцать штук. ППШ писатель повесил на другое плечо, подошел ко мне.

– Подержи, пожалуйста, – он сгрузил на меня оружие.

Оно оказалось неожиданно тяжелым, оттянуло плечи. Раньше мне казалось, что это все гораздо легче.

Зачем оружие? Зачем здесь?

– Ненастоящее, – сказал брезгливо писатель. – Небоевое то есть. К боевому давали в придачу милиционера, так что пришлось это взять.

Я заглянул в стволы: сначала в МП, затем в ППШ. Точно, небоевое.

– Как? – спросил писатель.

– Плечи режет.

– Потерпи.

Он снова полез в багажник, и я подумал, что у него, наверное, была шляпа. Такая же, белая. И когда он заглядывал в багажник, она задевала за крышку. Так он ее и потерял, в Крыму.

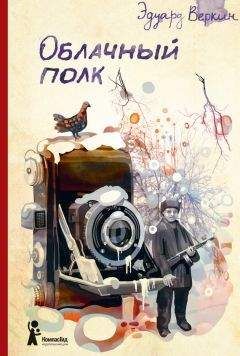

Виктор достал камеру.

– Ты бы сказал, я бы «Лейку» прихватил, – сказал я.

– Тогда у меня «Лейки» не было, – покачал головой писатель, – это старье как раз то, что нужно.

Он захлопнул крышку багажника, взбудоражил пыль.

– То, что нужно, да. Пойдем.

– Не перепугаем людей? – Я повел плечами, автоматы брякнули друг о друга.

– Нет, они готовы, я им все заранее объяснил. Не переживай… особо. Пойдем.

Писатель толкнул калитку.

Двор как двор, обычный, непонятные железяки, лопата у стены, сена полстога. Равнодушная дворняга. Сначала думал, что дохлая, а она ничего, хвостом пошевелила.

В сенях сапоги, две пары, одежда на крючках, дверь тяжелая, на массивных петлях. Ничего этого не помню. Вошли в дом, и я сразу увидел.

Он сидел на табуретке. Спиной ко мне. Чуть ссутулившись, втянув голову в плечи. Затылок…

Я очень быстро думал. Как… Как такое могло случиться!? Я ведь точно видел… Я мог ошибиться… Я мог ошибиться? Но его ведь могли ранить. Тяжело, случаются очень тяжелые раны, люди выбираются годами, я знал таких. Он мог пролежать в госпитале, в коме, в беспамятстве, и только недавно его подняли… Пятнадцать лет? Но он же заговоренный, он сам всегда об этом… И еще что-то. Совсем невероятное. Про падающие звезды…

– Еле уговорил постричься, – сказал писатель. – Неделю упиралась. Лида!

Он обернулся. То есть она. Девчонка. В гимнастерке, с ремнем… Очень похожа. Почти одно лицо. Сестра.

Улыбнулась. Нет, не то. Ямочки.

– Лидия Александровна! – с укором сказал Виктор. – Я вам третий день талдычу – серьезней надо быть, мы здесь не в бирюльки играем! Серьезней. Не надо улыбаться! Как оно, а?

Он повернулся ко мне.

– Ведь ямочек не было?

– Не было… – согласился я.

Но точно сказать нельзя. Саныч никогда не улыбался так. Обычно он ухмылялся.

Лида поднялась с табуретки. Выше. Она, то есть Лида. Наверное, на полголовы. В плечах поуже, само собой. И лицо… Лицо вот – очень. Только помоложе как-то, покрасивее. И веснушки – просто-таки пшеничного цвета. Прическа короткая. Бедная Лида, писатель умеет уговаривать, ага, воспитательное значение.

– Это я придумал, – похвастался писатель. – Леонид с Лидой похожи ведь очень. То есть это Екатерина Алексеевна придумала. Я у нее спрашиваю: «Ну хоть одна карточка, хоть ранешняя, осталась?» – «Нет, ничего, ни одной». Вот какая чушь получается – Герой Советского Союза есть, а фотографии его нет! А она мне и предлагает: давайте Лиду сфотографируем, она ведь похожа, да? Как ты думаешь?

– Похожа. Очень.

– Лида, это…

– Да помню я, – сказала она. – Вы тогда приходили. Сахар принесли еще, а мама пироги пекла. Она и вчера тоже напекла.

Действительно, пироги, я только сейчас почувствовал… Лида. Я ее совсем не узнавал. Помню, девчонки таскали сахар, но они совсем маленькие были.

– Похожа, – еще раз сказал я.

– Нас и назвали на одну букву, – сказал Лида. – Хотя я Леньку вот совсем не помню. Сахар вот помню, шоколад, ну, когда вы тогда приносили. А самого нет, будто…

На стене звякнуло, и тут же скрипуче запела кукушка. Мы все уставились на нее и терпеливо слушали, пока она отсчитывала свои двенадцать «ку-ку».

– Мама на козу выменяла, – Лида кивнула на часы. – Чтобы звуки были. А сверчки не живут. Я поймаю, посажу за печь, а они уходят.

Писатель выглянул в окно, недовольно причмокнул губами.

– Давайте-ка работать, – сказал он. – А то туча ползет из-за реки, свет уйдет.

Фотографу всегда не хватает света.

– Надо сегодня железно снять… Лида – делай лицо!

Лида принялась усердно делать лицо, смотрела в маленькое круглое зеркальце и корчила воспитательные рожи.

Писатель вытащил из кармана красную коробочку и бережно достал из нее медаль.

– «За отвагу», – пояснил он. – Орден Ленина ведь уже потом дали, с Героем. Они в Пскове лежат, в военкомате.

Писатель осторожно прицепил медаль Лиде на гимнастерку, на левый карман, чуть наискосок, для придания жизненной правды.

– Так вот хорошо…

Виктор снова отбежал в угол, полюбовался работой. Ему понравилось. Мне тоже.

– Теперь оружие. Какой автомат лучше, а? Леонид с каким воевал? Тогда у него, я помню, немецкий был, кажется.

– С обоими, – ответил я. – То есть иногда с нашим, а иногда с немецким, как удобнее. А вообще с пистолетом, в разведке автомат не очень.

– С пистолетом не пойдет, – забраковал Виктор. – Должно быть видно. Ну-ка…

Он сдернул у меня с плеча МП, сунул Лиде. Она отступила.

– Ненастоящий, – успокоил писатель. – Не бойся, бери.

Лида взяла оружие, держала его на вытянутых руках, как гадюку. Писатель отбежал в угол комнаты, сделал из пальцев рамку, поглядел, поморщился.

– Не то… А?

– Похоже вообще-то, – возразил я. – Нормально.

– Не, не то. Спросят – почему советский партизан с немецким автоматом…

– Кто спросит?

Писатель не ответил, отобрал у Лиды МП, вручил ППШ. Немца он положил на сундук, на выгоревшую льняную скатерть.

…Буфет появился, новенький, сквозь стеклянные дверки виднеется посуда и поблескивает серебро. Лампа. Даже не лампа – люстра, наверное, в три лампочки. Комод, похожий на пузатый портфель. На стене над комодом карточки в самодельных рамках – старый усатый дядька, неулыбчивый. Наверное, отец, но на Саныча совсем не похож. Под фотографиями узенькая полочка, на ней слоники, девять штук, у предпоследнего на спинке скол. Раньше не заметил всего этого.